失真型直覺

「在最貧窮的地方,你絕對不該求完美,否則等於竊占了原本能運用得更好的資源。」

如果我們把太多注意力擺在眼前看得見的患者,卻沒注意背後更大的數字,那麼我們可能會把所有資源花在解決一小部分的問題,少救很多條人命。這原則適用於任何資源有限故須用在刀口的地方。談到挽救、延長或照顧人命,我們很難去講資源運用,這樣很容易顯得冷血無情,但只要資源有限(資源從來都有限),最慈悲的做法就是動腦思考怎樣把手頭資源善用到極致。

正如先前我要你看到統計數據背後的個別故事,現在我要你看到個別故事背後的統計數據。不靠數據無法了解世界,但光靠數據也無法了解世界。

你對事物的認知常會不成比例的失真。我無意冒犯,不成比例與誤判大小對我們人類算是很自然。把單獨數字想得過於重要很合乎直覺,把個別例子或病童(例如在納卡拉)想得過於重要也很合乎直覺。這兩個傾向是失真型直覺的兩大關鍵層面。

如何扭轉失真型直覺偏誤?

你只需要兩個神奇工具就能扭轉制失真型直覺偏誤:比對與除法。

比對數字

如果你不想誤判某個事物的重要性,最重要的就是別看單獨的數字。永遠別讓數字落單。永遠別認為單獨一個數字會有意義。如果別人給你一個數字,你永遠得至少多要一個數字,有個比對的對象。

對龐大數字尤其要小心。這很奇怪,但數字大到某程度之後,如果沒有比對基準,總會看起來特別大,而大的數字難道會不重要嗎?

80/20法則

我們往往假定一串數字同樣重要,但通常是其中少數幾個比其他全部加起來還重要。無論是死亡原因或預算清單,我總是先聚焦在那些占80%的項目,設法了解,問自己說:那80%在哪裡?為什麼這麼大?有什麼意涵?

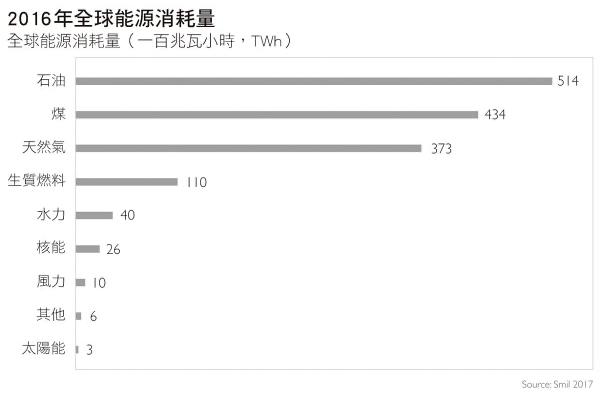

舉個例子,下面是全球各類能源的清單,按英文字首字母排列:生質燃料、煤、天然氣、地熱、水力、核能、石油、太陽能和風力。這樣一列,每種好像同樣重要。不過如果我們根據各自占人類能源的用量排列,其中三種比剩下的加總還多。

在我用80/20法則來建立概略的了解,發現石油、煤加天然氣占我們所用能源的80%:事實上是87%。

我是在替瑞典政府審核援助計畫時,第一次發現80/20法則的管用。在多數計畫案上,約20%的項目會耗80%以上的預算,只要你先確實了解這些項目就能省下一大筆錢。

善用除法

當我們遇到一個很大的數字,找出背後意義的最好方法通常是拿某個總數去除。

1950年,9700萬個嬰兒出生,1440萬個嬰兒死亡。我們拿死亡數(1440萬人)除以出生數(9700萬人),得到的比例是15%。因此,在1950年,每100個嬰兒裡會有15個無法活到1歲生日。

現在我們來看最新的數字。2016年,1億4100萬個嬰兒出生,420萬個嬰兒死亡。兩者一除,比例是3%。全球100個新生兒裡,只有3個活不到1歲。哇,嬰兒死亡率從15%降到3%!當我們比對死亡率而非單看死亡數,最新的數字突然變成低得驚人。