作者簡介

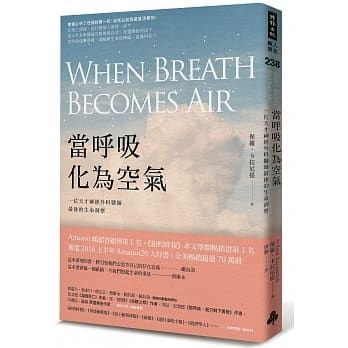

保羅.卡拉尼提(Paul Kalanithi)

神經外科醫師和作家。

一九七七年出生,在亞利桑那州金曼長大,自史丹佛大學取得英語文學學士、碩士,與人類生物學學士。他在劍橋大學修習科學與醫學哲學,獲頒哲學碩士;並以優異成績畢業於耶魯醫學院,成為全國醫學榮譽協會(Alpha Omega Alpha)會員。他回到史丹佛,完成神經外科住院醫師訓練與神經科學博士後研究,在研究期間榮獲美國神經外科學會最高研究獎。

二〇一五年三月去世,身旁陪伴他的除了雙親與兄弟,還有妻子露西以及甫出世的女兒凱迪。

這個月接連看了幾本關於死亡的書籍,若要說死亡與生命手記是對於生命的富足與死亡的坦然,從零開始則是從死亡中重獲愛的感動,那這本書便是以冷眼凝視自己的死亡並找尋生命意義的過程。

作者自幼喜愛思考並於大學及研究所主修文學、哲學、生物學後決定成為與死亡最接近的神經外科醫師,他想一探生死的奧秘也想接受道德、情緒、智能、體力的挑戰,在行醫的過程中理解他所從事的職業並不單純只是治癒疾病本身,而是應該帶有人文關懷去覺察感受病人及病人家屬的需要,從別人的生命經驗中去追尋生命的意義。

然而,擁有美好前程的作者卻在三十多歲的年齡被診斷肺癌末期,頓時間他的身份從醫師成為了病人,他以醫師冷靜、宏觀的角度分析審視自己的病情,也以病人的身份訴說對於有限生命的惶恐與恐懼,作者挺身站在死亡面前與之角力,甚至在接受治療有所成效後還回到工作崗位替病人開刀,在接納自己面對死神的召喚時他仔細聆聽自己內心的聲音,原本計畫二十年從醫而後二十年從事寫作的人生規劃也被迫得洗牌重來。

「還能再活多久?」

作者的主治醫師始終不願意回答這個問題,卻不斷提醒他最重要的是思索人生的價值,現在的你最重視的是什麼?這關乎到治療的方向,而不單純只是以醫學的角度做專業判斷,也因為如此作者決定與妻子孕育新的生命,他們認為唯有如此才能抱著希望繼續活下去而非只是等死。