動靜摩擦力

摩擦力在人類日常生活中扮演了重要的角色,不論物體移動或靜止都需要摩擦力的涉入。摩擦力可以分為:動摩擦力、靜摩擦力、最大靜摩擦力。

其中,最大靜摩擦力是個特別的瞬間,通常物理學上的定義是:當外力持續增加到使物體移動的瞬間,靜摩擦力達到最大值,則稱之為最大靜摩擦力。相信大家都曾推過教室講桌的經驗(尤其是沒有輪子的講桌),在講桌被推動的那瞬間,需要施的力會突然減少,而在接續移動的過程也皆是如此。

最大靜摩擦力的效應也出現在日常的思考。人的思考活動需要時間的投入,在投入的其間就是在攀爬靜摩擦力的山坡,到了越過思考的最大靜摩擦力後,我們的思考活動才開始有產出(移動)。在靜摩擦力的山坡路上不僅需要專注投入的時間,也需要有放空的片刻。每個人都有征服最大靜摩擦力的那一刻,當然,需要的時間和精力皆因人而異。不幸的是,現今資訊科技的設計卻潛移默化地削弱人們登上思考之山的能力,甚至更糟的是,直接強取豪奪,讓我們站在山腳下看著山峰望塵莫及。迷失方向而無法專注的大腦

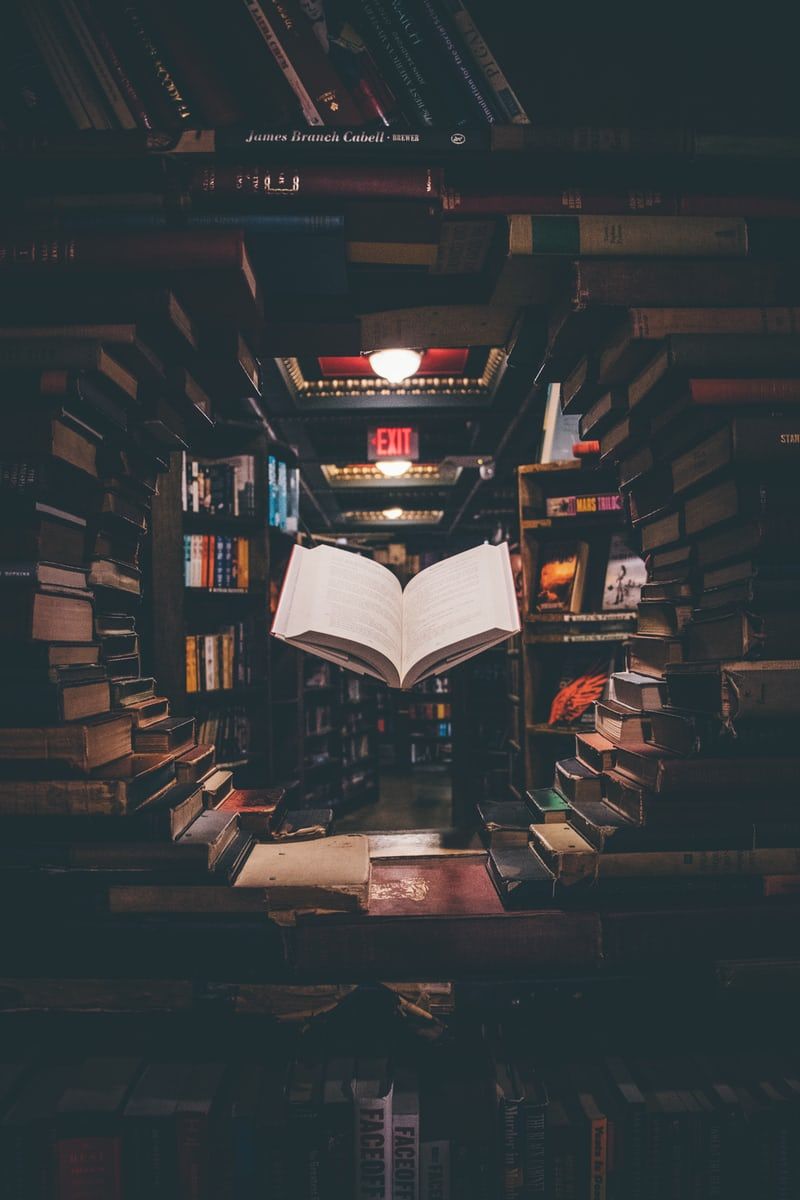

科技所承諾人類社會的發展與便利,當代的人們確實享受到了。談到網路,我們想到的是資訊共享的開放空間、是人類共築的知識基地,實現了將整個圖書館搬進個人書房的美夢。然而,在享受網路的便利性同時,卻甚少談及它的負面影響。《網路讓我們變笨?》(The Shallows)的作者 Nicholas Carr 指出,不可以忽略網路對人類的影響,尤其是對大腦的副作用,遠比我們想像得嚴重。

網路之所以能連結世界各地的資訊,都是奠基在超文本(hyper-text)的嵌入。超文本包含有可以連結到其他檔案/檔案頁面的超連結(hyper-link),允許使用者從當前閱讀的頁面無縫接軌至連結所指向的所另一頁面。正是這個關鍵設計,串連了散落在網路空間裡的網頁,只要任何一個頁面上含有超文本的嵌入,使用者都能無止盡地一直點下去。然而, Nicholas Carr 指出,這個立意良善的設計卻意外成為我們無法專注的主因。本質上,超文本干擾了大腦的日常活動。

心理學界、腦神經科學界普遍將人大腦的活動粗略分為兩種模式:

- 專注模式(focused model)

- 發散模式(defused model)

專注模式下的大腦適合用於深入單一想法/主題,發散模式的大腦則適合連結散落在腦中的點子。你可以這麼想像,發散模式的大腦就像是高掛空中的遠光燈,讓我們看清楚大範圍的概況並確認方向;而專注模式的大腦則是關注特定目標的聚光燈,讓我們鎖定小範圍內的目標並精確檢視。大腦雖然可以在兩個模式間切換,但每一次切換就會造成一定的認知負荷(註一:我在文末也會附上連結,可以不必現在點開連結而干擾閱讀);精確地說,我們腦中內建的這兩個模式只可切換而無法共存。因此,所謂的多工處理(multi-tasking)實際上只是在專注、發散之間快速切換,造成一種可以同時處理多個項目的假象。

Nicholas Carr 認為,因為有了超文本,在網路上瀏覽資訊的大腦就是一直從專注模式切換到發散模式的過程;當然,不僅無法專注閱讀當前的頁面,也不可避免地造成了認知的負荷。使用者經常在閱讀時瞥見關鍵字而點開連結,讓超文本帶著我們到下一個頁面;然而,進到下一個頁面時,閱讀到一半又會被下一個超文本打斷。因此,在網路上幾乎不存在深度的閱讀行為,更多的是如蜻蜓點水般的瀏覽資訊(surfing on the Internet)。