@台北當代藝術館 MoCA

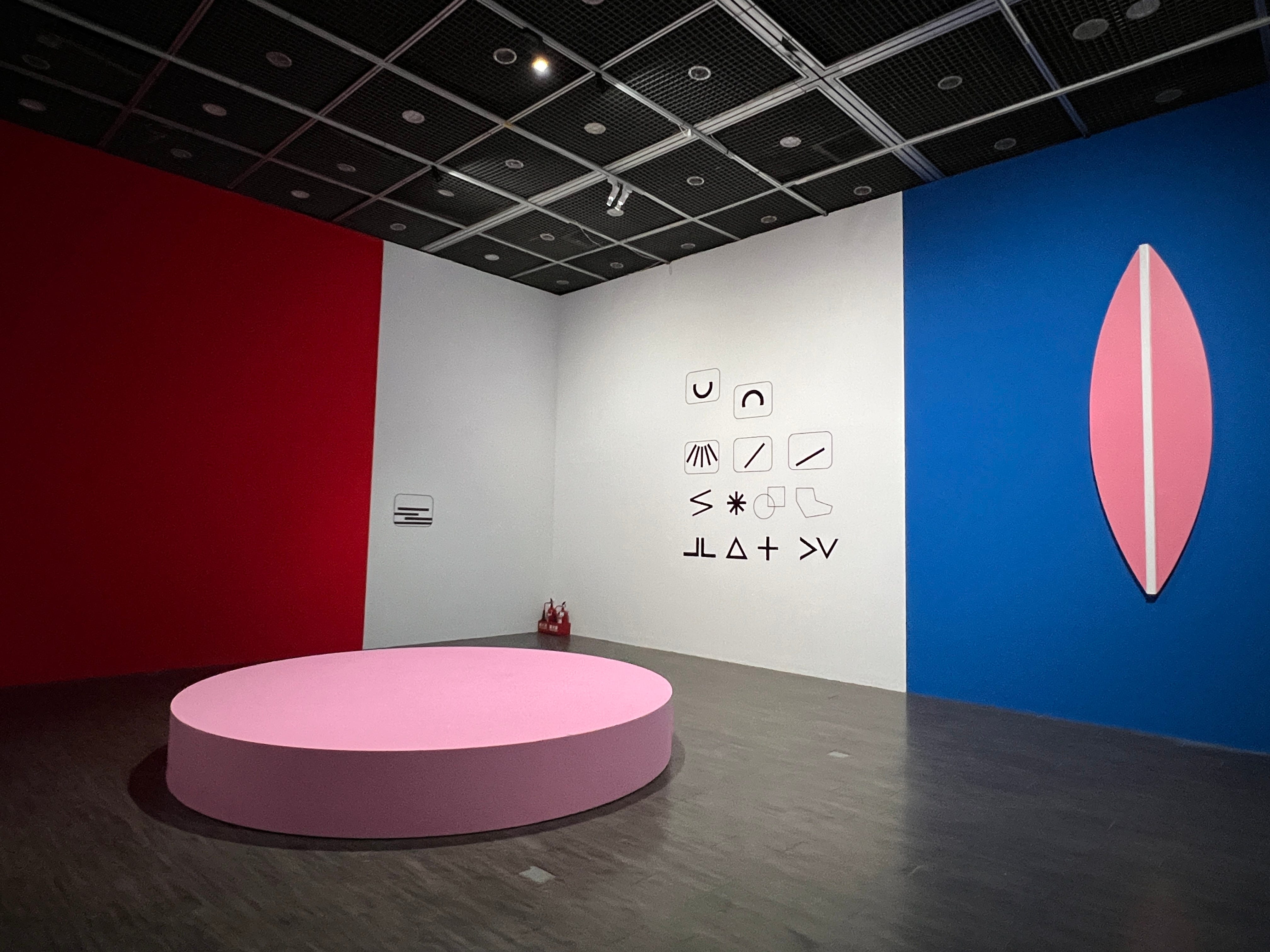

從尚未看到展場主視覺,在西側樓梯拾級而上時,就看到牆面上投影的顏色較準用的色卡。整個展覽幾乎都由數個基本色的最飽和、最原始色系組成,這體現在展間的牆壁粉刷和作品本身的顏色調配上,不斷呼應展覽論述裡對「三」的暗喻,除了三位一體的指涉以外,亦可以象徵三原色。

第一個展間是所有展間裡面最「美術館」的。以RGB三原色作為主軸色系,所有作品都以飽和的基本顏色呈現,主要為紅、黃、藍、綠這四色的組合。展間裡呈現了藝術家的蒐藏和往昔的錄像作品,試圖通過舊式錄影帶和映像管電視塑造懷舊氛圍。《RGB/RYB NO.2,有氧舞蹈》在展場中央的小圓盤上,三個有氧運動教學錄影帶不斷在旋轉,分別為黃、紅、藍三色構成,配上一台傳統的映像管電視,不斷播著如方塊旋轉般的運動錄影帶畫面,以各自的主顏色作為識別方式。圓盤的配置相當耐人尋味,三個不斷自轉的物體和一台在原處不停播放宣傳畫面的電視機,形成令人頭暈目眩的反差。錄影帶裡的聲音變得難以聽聞,因隔壁的三頻道錄像刻意地將音量調高,運動教學影片顯得像背景音一般,不停自轉、重複、未曾停歇。

《迫切的我們系列 NO.1》是一個三頻道錄像,中間的螢幕為固定畫面,是其中一名受訪者的臉書特寫,固定為紅色調,左右兩邊時而在綠與藍之間切換,似乎是呼應藝術家對RGB/RYB的思考。錄像裡訪談了不同國家、不同性別、不同年紀的人對於成為過去獨裁者的想法。影像時而淡出成整片的素色,可聲音從未停止。位於兩側的喇叭播放兩個音軌的採訪錄音。

回扣到展覽主題,這個錄像通過在現代回首過去獨裁者的所作所為,來呼應在「三廳電影」盛行的過去,人們是如何鑽進瓊瑤編織的故事幻境中,從而逃脫暴虐的現實。

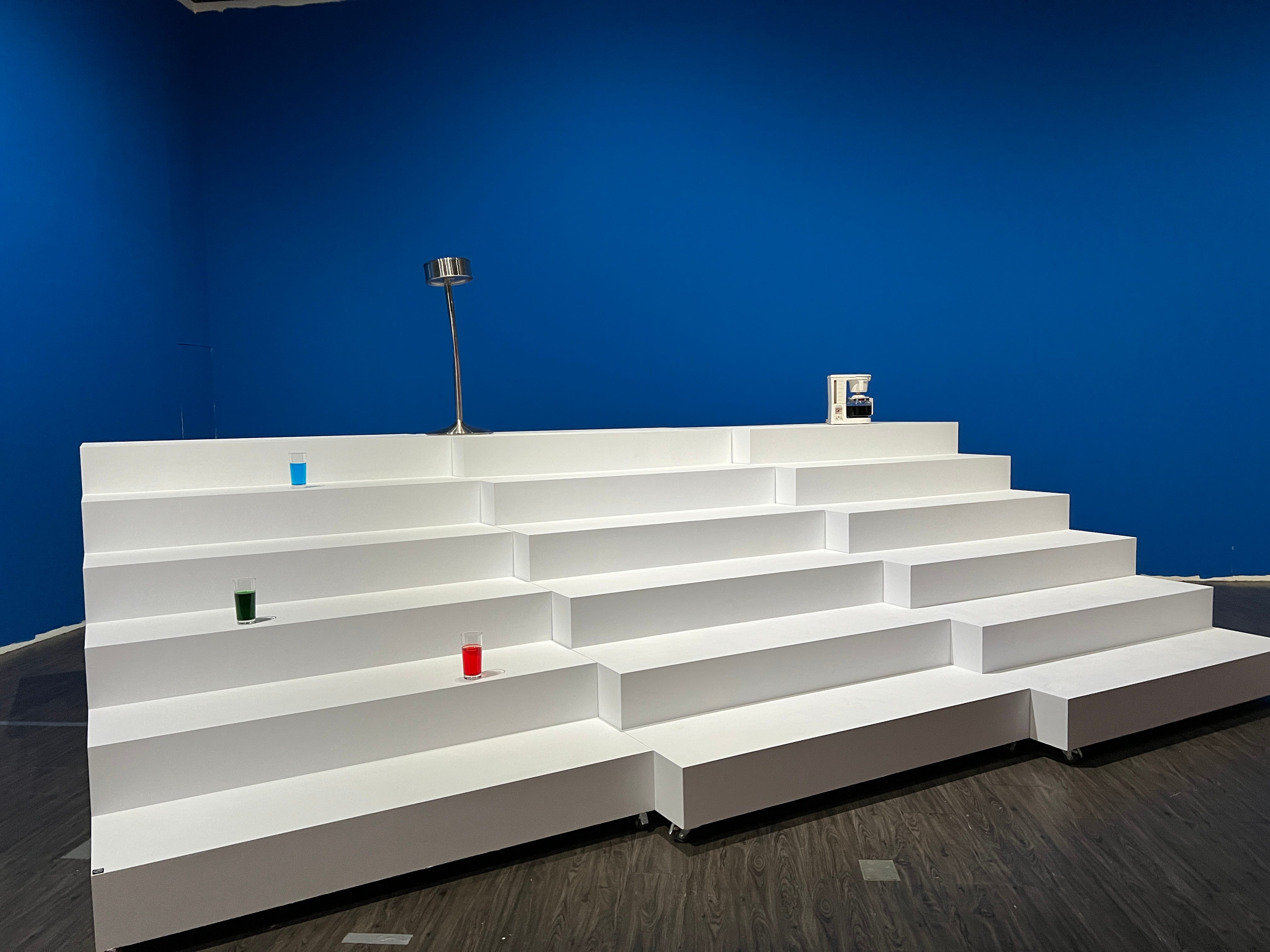

其餘有三個小展間和最後一個大展間,順序上分別是《會議室》、《梳化》、《後製》,最後一個大展間是《攝影棚》,若沒有現場活動時,觀眾只能通過走廊間五月五日的紀錄影像捕捉到其全貌。

從會議室的腳本企劃,劇情撰寫,到梳化間為演員打理妝容,現場拍攝,最後在電腦前後製剛才的影像。這三個展間將拍片的過程濃縮、簡化,並且精緻地呈現給觀眾看,彷彿是Open House的工作室參觀,並把原本不可能存在於同一時間、地點的工作流程整合到一起。

這樣的安排的確是對於拍電影的一種解構,可卻顯得過於單純和扁平化。此展的特色為「互動式」的觀眾參與,以及能不定時看到現場工作人員和演員的工作過程,對於沒有相關知識和經驗的觀眾來說,想必是類似參觀動物園的新奇感受。

使我想到曾盛極一時的「人類動物園」(Human Zoo),1904年,美國密蘇里州舉行了聲勢浩大的「萬國博覽會」,其中日本人特別運來了8名來自北海道的阿伊努人,將他們放置於「人類動物園」展區中,供人觀賞(註一)。

所謂的「人類動物園」是西方強權在其殖民地中將原住民作為展示物來觀看、娛樂和教育的一種殘酷手段,不只日本人不把自己國內的原住民當人看,白種人也不把亞洲人和非洲人當作平等的人類,而是作為物件展示。

僅管《三廳電影》並不是在道德、政治、種族上具有如此重大毀滅性意義的非人道計畫,可仍令我感受到濃厚的觀看與被觀看的權力關係,以及被觀看者被當作物件的不適感和上對下關係。所謂「機構展覽計畫」有光鮮亮麗的論述,粉刷得平整的房間,彷彿觀眾在走廊上經過一扇扇窗戶時,只要往內眺望就能窺探一部電影的生成,甚至還能參與製作過程、素人也能成為演員,如此噱頭下這個展覽的真實面目被遮蔽得很好 — — 不仔細觀察就都不會發覺語言堆砌出的幻覺,在一場盛大的演出裡,矯飾出的「當代」。

誠如布列東批判寫實主義時所說的那樣:「藝術裡沒有思想,思想裡沒有藝術」,當我們把諸多當代藝術展覽的內核剖開時,會發現裡頭一片空白。

在「三廳電影」的概念掩飾下,彷彿只要在展覽裡放很多跟「三」有關的意符,論述就被完善了,就能成為一個好展覽,觀眾又完成一場當代藝術的美夢,所有人都樂見其成,循著蘇匯宇的名聲,僅管參觀時眼前只有四個空蕩蕩的房間,仍要說服自己,這是藝術家的意圖,這是當代藝術,走到展場最後的樓梯看到蘇匯宇的訪談影片,聽他說這整個展覽是一部「剪不完的長片」。

可我走出當代藝術館時仍覺得這一切透露著一股詭譎感。最終,我回過神來:這豈不是一場標榜著當代藝術旗幟的騙局?騙局並非壞事,也不是全然的貶義。所謂受騙的感覺發生在,當我們被告知了某件事,實際上卻並非如此的時候。

好比一踏進展覽,在幾張手繪分鏡稿的隔壁,有這麼一行文字:

這是一個電影展覽/展覽電影(Cinematic Exhibition/Exthibition Cinema),或者,是一個生産場域,從分鏡手稿、製片會議、甄選、排練、武術指導、排舞乃至拍攝現場,都將是觀衆在兩個半月展期間得以體驗的過程。「三廳電影」是一個變動中的展覽,變動中的電影,對應著瞬息萬變的歷史與世界。

根據論述中的英文原文,我把「Cinematic Exhibition/Exthibition Cinema」的關鍵字丟入學術期刊裡進行搜索,卻沒有任何研究直接引用過這兩個詞,只有在《展覽經驗》(exhibition Experience)這本書中有一個章節為「展覽作為電影」(Exhibition As Film)(註二),但裡頭僅是針對《夥伴》(Partners)這一展覽進行的分析和介紹,和蘇匯宇個展中的概念並無相關。可若以中文搜尋,則立刻可以找到董冰峰所撰之《展覽電影:中國當代藝術中的電影》這本書,裡頭有這麼一段對「展覽電影」的說明:

顧名思義,「展覽電影」(Cinema of Exhibition)指的是美術館中的電影。展覽電影既可以泛指一種區別於傳統電影工業之外的影像藝術形態,同時也可以指關於美術館中影像藝術展覽問題的範疇。前者指出展覽電影是關於影像藝術的藝術語言及其表現;後者則說明展覽電影也是包括一種關乎制度運作的、美術館策展的知識生產方式。(註三)

如此看來,蘇匯宇展覽論述中的英文翻譯應是有誤的。從這本書的內文來看,「展覽電影」是一個發展中的概念,並且是針對中國當代藝術中的錄像作品的觀察、歸納,蘇匯宇的展覽挪用了中國的藝術現狀的論述,到台灣當代藝術的語境裡。蘇匯宇作為台灣目前最具代表性的錄像藝術家之一,定是觀察到中國與台灣兩地當代藝術的發展相似之處及彼此的擴充和交流,才選擇用這一概念作為展覽的基石。

僅管如此,我認為所謂「美術館中的電影」有太多可以詮釋的空間,缺乏強而有力的理論基礎前提下,蘇匯宇和其策展團隊的作法反而停留在制度的翻玩,簡要地說,蘇匯宇大可直接公開招集一個電影製作團隊來完成這個最終的成品,可現在他把這個過程放入美術館中,這個做法其實與董冰峰對於展覽電影的定義不完全吻合,且董冰峰提出這一概念是為深化錄像藝術在美術館中的可能和創作層次,並非如蘇匯宇的做法——將電影完全從美術館中抽離,美術館成為過程、生產地,觀眾沒有看到作品,甚至觀眾自己成為了作品。

這個展覽主打的「觀眾參與」、「參與式藝術」,帶著為政府和官方機構服務的嫌疑,姑且不論只有極少數的觀眾能在展期內實際參與進作品的拍攝中,可即便撇除資源有限或個人意願的參與因素,我仍難以理解將生產過程搬進美術館的必要性,這好比一場曠日費時的劇組工作人員招募。「生產場域」被寫進論述裡,可這只是披著展覽外衣的電影拍攝計畫,最終卻選擇以一部完成的影片來作為成果時,「生產場域」便消失了,展覽也消失了,亦不存在所謂「電影展覽/展覽電影」的論述。蘇匯宇強調這是一個不斷變動、可以改裝的展覽,可若要把展覽復刻到不同場館裡頭,其實每個展覽都要經過重新改裝,所有空間配置都要再構思一遍,從這個脈絡下來看,「不斷變動」只是展覽本身的特性,而非專屬於《三廳電影》的特質。

說是「騙局」或許顯得武斷,可我始終認為這是當代藝術難以削除的弊病,當作品和計畫進入美術館的白盒子空間後就被賦予了「像藝術一樣」(artlike)(註四)的特性,從最初對現成物的挪用,到現在的當代藝術,我們對藝術的標準顯得寬鬆,且可說是沒有標準,於是企劃書和語言堆砌出的騙局便暢行無阻,蘇匯宇此次打著當代藝術的旗幟所經營的浩大工程,是對當代藝術實驗的形式操弄,並且是相當純熟的操弄,使得所有人都不自覺地配合演出,只為營造出一個完美的藝術計畫,沒有人發現思想在這裡蒸發了,兩個半月後,人去樓空,那部「充滿尖銳議題與地獄梗的政治喜劇」會在下一個場館播映,此種循環著實是一齣荒謬的喜劇。

註一:Arnaut, Karel. “The human zoo as (bad) intercultural performance.” (2011): 344–365.

註二:Bal, Mieke. “Exhibition as film.” Exhibition experiments (2007): 71–93.

註三:董冰峰,《展覽電影:中國當代藝術中的電影》,阿橋社文化,(2018)。

註四:Brian O' Doherty, “Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space”, University of California Press, 1999 pp.70