哲宗即位

元豐八年(1085年)二月,神宗病重,銀青光祿大夫、尚書左僕射兼門下侍郎王珪(1019年-1085年6月20日,字禹玉,華陽[今四川成都]人)請神宗早日立延安郡王趙煦為皇太子,此時宋神宗已經不能說話,點頭表示同意。時皇太後高氏、皇子趙煦和朱德妃(趙煦生母)都在場。

等到退出神宗臥室,王珪等眾人又跪在高太後面前,要求太後聽政,高太後慌忙躲避。但宦官張茂則對高太後說:“太後應當為國家社稷著想,不應竭力逃避責任。”。

雖然神宗同意立趙煦為太子,但一直未下立太子的詔書。宋神宗有十四個兒子,前五個兒子夭折,時第六子延安郡王趙傭年幼,不足十歲。而兩個同母弟弟吳雍王趙顥[hào](1050年-1096年,字仲明,宋英宗趙曙的第二子,母親宣仁皇後高氏,初名趙仲糺)正三十六歲。曹王趙𫖳[yūn](1056年-1088年,宋朝第五代皇帝宋英宗趙曙的第四子,母親宣仁皇後高氏,初名趙仲恪)正三十歲。兩個人都是年富力強,而且二人天資好學,有賢名。趙顥、趙頵和神宗都是高太後親生,宋朝又有宋太宗“兄終弟及”的先例,於是有人蠢蠢欲動了。蔡確(1037年-1093年,字持正,福建泉州府晉江縣人。王安石變法的中堅人物)、邢恕(?-?,字和叔,鄭州陽武[今河南原陽]人)想擁立二王,得擁立之功。

邢恕以賞花為名,邀請了高太後的姪子高公繪和高公紀到家。高公繪和高公紀應邀前來後,邢恕說:“皇帝陛下的病情已重,禦醫恐怕回天無力,延安郡王年幼,雍王和曹王都很賢明,有望繼統……”,高公繪大驚失色,說這是要陷害我們全家,急忙攜高公紀一起離開邢府。

蔡確是宋仁宗嘉祐四年(1059年)進士。他城府頗深。靠依附於王安石變法獲得高升。王安石失勢時,他不顧知遇之恩,上書參劾王安石。他有個外號“倒懸蛤蜊”,因為蛤蜊又名殼菜,倒過來念就是蔡確的諧音。

元豐五年,拜尚書右僕射兼中書侍郎。

時富弼在西京,上言蔡確小人不宜大用。

確既相,屢興羅織之獄,縉紳士大夫重足而立矣。

初議官制,蓋倣唐六典,事無大小,並中書取旨,門下審覆,尚書受而行之,三省分班奏事,柄歸中書。

確說王珪曰:”公久在相位,必得中書令。”珪信不疑。

確乃言於帝曰:”三省長官位高,不須置令,但令左右僕射分兼兩省侍郎足矣。”帝以為然。

故確名為次相,實顓[zhuān]大政,珪以左僕射兼門下,拱手而已。帝雖以次相珪、確,然不加禮重,屢因微失罰金,每罰輒[zhé]門謝。

宰相罰金門謝,前此未有,人皆恥之。

— — 宋史·卷四百七十一·列傳第二百三十

蔡確和邢恕準備使強。事先安排好開封知府蔡京(1047年2月14日-1126年8月11日,字元長,福建路興化仙游[今福建省莆田市]人。北宋時期書法家、政治家,先後四次拜相)率殺手埋伏在四周,只要王珪堅持立趙煦為帝,就將王珪殺死。然後蔡確約王珪一起去探視宋神宗的病情,走到半路的時候,蔡確問王珪對立儲之事的看法。

王珪是出了名的膽小怕事,沒有太多主見的“三旨宰相”。

上殿奏事稱”取聖旨”

皇帝裁決後,他”領聖旨”

傳達旨意,是”已得聖旨”

但是這次很堅決,回答:“皇帝陛下有子。”,蔡確反而心生怯意,未敢動手。

帝不豫,恕與確成謀,密語宣仁後之姪公繪、公紀曰:”家有白桃著華,道書言可療上疾。”邀與歸視之。

至則執其手曰:”蔡丞相令布腹心,上疾不可諱,延安沖幼,宜早有定論,雍、曹皆賢王也。”

公繪驚曰:”此何言?君欲禍吾家邪!”急趨出。

恕計不行,則反宣言太後屬意雍王,與王珪表里。導確約珪入問疾,陽鉤致珪語,使知開封府蔡京伏劍士於外,須珪小持異則執而誅之。

既而珪言上自有子,定議立延安。恕益無所施,猶自謂有定策功,傳播其語。

— — 宋史·卷四百七十一·列傳第二百三十

曹王並無爭位之意。雍王趙顥還是動了心,常去皇宮探視神宗病情,然後順道去高太後處探聽。神宗不能言語,只能“怒目視之”。神宗彌留之際,趙顥甚至還請求留在神宗身邊侍寢。被稱為“女中堯舜”的高太後,為防不測,命人禁止雍王、曹王出入神宗寢宮,還暗中叫人秘密趕制了一件十歲孩童穿的黃袍,以備不時之需。

元豐八年(1085年)三月,皇太後(宣仁聖烈皇後,1032年-1093年,高氏,小字“滔滔”。宋英宗皇後)在福寧殿垂簾,將延安郡王為神宗祈福的手抄佛經出示給眾大臣,大臣們齊聲稱賀。高太後立即命人抱出延安郡王趙傭,宣讀神宗詔書,奉制立延安郡王為皇太子,改名煦。

元豐八年(1085年)三月初五日,神宗駕崩,皇太子即皇帝位,是為宋哲宗趙煦(1077年1月4日-1100年2月23日,北宋第七位皇帝,1085年4月1日-1100年2月23日在位。宋神宗第六子,母親為欽成皇後朱氏。原名傭)。次日,大赦天下,並遣使告喪於遼國。

蔡確在元祐年間,寫下《夏日游車蓋亭》十首絕句。大理寺丞吳處厚(?-?,字伯固。邵武人)向朝廷說“內五篇皆涉譏訕,而二篇譏訕尤甚,上及君親”,其“矯矯名臣郝甑[zèng]山,忠言直節上元間”之句,是將攝政的高太皇太後比做武則天。

郝處俊(607–681年,字處俊,安州安陸[今湖北省德安縣]人)是唐朝大臣,貞觀年間,進士及第,得到吏部尚書高士廉(575年-647年2月14日,名儉,字士廉,以字行,渤海蓨縣[今河北景縣]人。唐開國功臣,北齊清河王高岳之孫,高勱之子)看中,授著作佐郎,襲封甑山縣公,人稱為郝甑山。上元初年,極力反對唐高宗讓位武則天。

因此“矯矯名臣郝甑山,忠言直節上元間”是自比有如大唐忠臣,反對太後監國。高太皇太後怒不可遏,將蔡確貶為光祿寺卿、分司南京,範祖禹(1041年-1098年,字淳夫,一作淳父、純父、純甫,一字夢得,世稱華陽先生,劍南西道華陽[今四川成都市]人,宰相呂公著女婿)認為:“蔡之罪,天下不容,尚為列卿,恐難平民憤。”。於是貶至英州別駕(今廣東英德市)、嶺南新州(今廣東新興縣)安置,這是開啓了北宋貶官到嶺南的先例。當時有諺:“春、循、梅、新,與死相鄰;高、竇、雷、化,說著也怕”。說明貶往這里,和“死刑”也差不多了。

呂大防(1027年-1097年,字微仲,京兆府藍田[今陝西藍田]人,與呂大忠、呂大鈞、呂大臨並稱藍田呂氏四賢)和劉摯(1030年-1098年,字莘老,永靜軍東光人)以蔡確之母年老為由,請改遷他處,高太皇太後說:“山可移,此州不可移。”。蔡確不久死於新州。

丁亥,宰執入對,太皇太後忽曰:”蔡確可英州別駕,新州安置。”宰執愕立相視。

範純仁言方今宜務寬厚,不可以語言文字暖昧不明之過誅竄大臣,劉摯亦以確母老,引柳宗元與劉禹錫播州事。

呂大防因曰:”確先帝大臣,乞如摯所論,移一近里州郡。”

太皇太後曰:”山可移,此州不可移也。”於是不敢複言。

純仁獨留身,揖王存論之,意不解。純仁曰:”臣奉詔,但乞免內臣押去。”

太皇太後曰:”如何?”

純仁以曹利用事言之。

太皇太後曰:”無慮,彼必不死也。”是夜,批出,差入內供奉裴彥臣等押送,臣僚皆欲救止,而恐與初論相戾,且非體,遂不敢發。

— — [清]畢沅,續資治通鑒卷·宋紀八十一

此案被稱為車蓋亭詩案,牽涉很廣,許多新黨人物被貶。

元祐更化

至元豐七年(1084年),司馬光在洛陽編修《資治通鑒》成書。書名為宋神宗所定,取意“有鑒於往事,以資於治道”。宋神宗親自作了一篇序,賜給司馬光。

也多虧了神宗序文,才保證《資治通鑒》流傳至今。紹聖元年(1094年),時任宰相章惇重啓變法,蔡卞(1048年-1117年,字元度,仙游人,蔡京之弟)及林自等人,反對舊黨,要求銷毀《資治通鑒》。

太學博士陳瓘[guàn,一種玉](1057年-1124年,字瑩中,號了翁、了齋、了堂,又號華嚴居士。南劍州沙縣人)故意在太學考試中出題,引用宋神宗為該書寫的序。又勸時任宰相章惇以“消朋黨,持中道”,林自等不敢造次,《資治通鑒》才得以保存。

初,瓘(陳瓘)為太常博士,時薛昂、林自乞毀《資治通鑒》;瓘因策士,題引神宗所制序文以問,二人議沮,遂得不毀。

— — 畢沅,續資治通鑒卷·卷第八十五

新舊黨爭在王安石後,不僅沒有停止,反而越演越烈,已經到了不分青紅皂白,焚書毀文的地步。宋朝皇帝與士大夫共治,但是士大夫們自己,卻一直無法實現士大夫之間的共治。

神宗駕崩,司馬光從洛陽進京奔喪。衛士見到他,都致敬行禮。老百姓在道路兩旁歡迎他,高喊著:請公不要回洛陽了,留下來為相輔佐天子,給百姓留一條活路吧。

宣仁高太後垂簾聽政,起用司馬光為陳州知州,次年任尚書左僕射、兼門下侍郎。蘇軾從登州被召回朝,沿路上的人又相聚高呼說:“委托您感謝司馬相公,讓他不要離開朝廷,讓我們活命吧。”當時天下百姓,引頸拭目盼望新政。

宣仁高太後遣使問司馬光應該如何治理國政,司馬光建議廣開言路。自己也上書,建議“以母改子”(以神宗母高太後的名義來變更神宗朝的政治措施),廢除新法。

臣聞詩雲:“毋念爾祖,聿修厥德。”故夏遵禹訓,商奉湯典,周守文、武之法,漢循高祖之律,唐行太宗之制,子孫享有天祿,鹹數百年。國家受天明命,太祖、太宗撥亂返正,混一區夏,規糢宏遠,子孫承之,百有餘年,四海治安,風塵無警,自生民以來,罕有其比,其法可謂善矣。先帝以睿智之性,切於求治,而王安石不達政體,專用私見,變亂舊章,誤先帝任使,遂致民多失業,閭里怨嗟。陛下深知其弊,即政之初,變其一二,歡呼之聲,已洋溢於四表,則人情所苦所願,灼然可知,陛下何憚而不並其餘悉更張哉?譬如有人誤飲毒藥,致成大病,苟知其毒,斯勿飲而已矣,豈可雲姑少減之,俟積以歲月,然後盡舍之哉?臣向曾上言,教閱保甲,公私勞費而無所用之。斂免役錢,寬富而困貧,以養浮浪之人,使農民失業,窮愁無告。將官專制軍政,州縣無權,無以備倉猝,萬一饑饉,盜賊羣起,國家可憂。此皆所害者大,所及者眾,先宜變更。借令皇帝陛下獨覽權綱,猶當早發號令,以解生民之急,救國家之禍,收萬國之歡心,複祖宗之令典,況太皇太後陛下同斷國事,舍非而取是,去害而就利,於體甚順,何為而不可?

— — 司馬光,請更張新法札子

於是高太後委任司馬光主國政,並起用大批舊黨如文彥博、呂公著、範純仁和呂大防等人,貶黜新黨呂惠卿、章惇和蔡確等人。開始恢複舊制,盡廢新法,史稱元祐更化又稱元祐黨爭。

帝崩,赴闕臨,衛士望見,皆以手加額曰:“此司馬相公也。”所至,民遮道聚觀,馬至不得行,曰:“公無歸洛,留相天子,活百姓。”哲宗幼沖,太皇太後臨政,遣使問所當先,光謂:“開言路。”詔榜朝堂。而大臣有不悅者,設六語雲:“若陰有所懷;犯非其分;或扇搖機事之重;或迎合已行之令;上以徼幸希進;下以眩惑流俗。若此者,罰無赦。”後複命示光,光曰:“此非求諫,乃拒諫也。人臣惟不言,言則入六事矣。”乃具論其情,改詔行之,於是上封者以千數。起光知陳州,過闕,留為門下侍郎。蘇軾自登州召還,緣道人相聚號呼曰:“寄謝司馬相公,毋去朝廷,厚自愛以活我。”是時天下之民,引領拭目以觀新政,而議者猶謂“三年無改於父之道”,但毛舉細事,稍塞人言。光曰:“先帝之法,其善者雖百世不可變也。若安石、惠卿所建,為天下害者,改之當如救焚拯溺。況太皇太後以母改子,非子改父。”眾議甫定。遂罷保甲團教,不複置保馬;廢市易法,所儲物皆鬻之,不取息,除民所欠錢;京東鐵錢及茶鹽之法,皆複其舊。或謂光曰:“熙、豐舊臣,多憸巧小人,他日有以父子義間上,則禍作矣。”光正色曰:“天若祚宗社,必無此事。”於是天下釋然,曰:“此先帝本意也。”

— — 宋史·司馬光傳

司馬光行事過於偏執,有些夾帶私仇。

專欲變熙寧之法,不複較量利害,參用所長

— — 蘇軾,東坡奏議集·卷三 辯試館職策問答子

免役法是王安石新法中唯一進步,也是當時很多反對新法大臣認為可行的。蘇軾就將自己在密州實踐免役法的好處告訴司馬光,但司馬光廢除,蘇軾十分憤慨,回家後,怒呼:“司馬牛,司馬牛!”

蔡絛(1097年-?,字約之,別號無為子、百衲居士)是蔡京最小的兒子,雖盜權怙勢,但博學能文,著有《國史後補》、《北徵紀實》、《鐵圍山叢談》、《西清詩話》及《蔡百衲詩評》等。

東坡公元佑時既登禁林,以高才狎侮諸公卿,率有標目殆遍也,獨於司馬溫公不敢有所重輕。一日相與共論免役差使利害,偶不合。及歸舍,方卸巾弛帶,乃連呼曰:“司馬牛!司馬牛!”

— — 蔡絛,鐵圍山叢談

蘇軾王安石和司馬光,都有“多不隨耳”,最後是兩邊都不得意。

昔之君子,惟荊(王安石)是師;今之君子,惟溫(司馬光)是隨。所隨不同,其為隨一也。老弟(蘇軾)與溫相知至深,始終無間,然多不隨耳。

— — 蘇軾,與楊元素書

王安石聽說免役法也被廢,愕然嘆之。

王安石聞朝廷變其法,夷然不以為意;及聞罷助役,複差役,愕然失聲曰:“亦罷及此乎?”良久曰:“此法終不可罷也。”

— — 畢沅,續資治通鑒卷·第七十九

元佑諸大臣對新、舊黨爭更是添油加火,已經達到了論立場不論是非的地步。

自是而外,皆與王安石已死之灰爭是非,寥寥焉無一實政之見於設施。

— — 王夫之,宋論·卷七 哲宗

嚴母忤子

通常母親過分嚴厲,往往造成兒子的忤[wǔ]逆,不僅如此,過分強勢成功的母親,還會壓制兒子的性格,造成母子更加對立。

高太後聽證,哲宗的禦座與高太後座位相對,大臣們向太後奏事,背朝哲宗,以致哲宗親政後,述說當時往事,他只能看官員的臀部和背部。

高太後為了培養哲宗,任呂公著、範純仁、蘇軾和範祖禹等擔任哲宗的侍讀大臣,特別教育讓哲宗仰慕仁宗,而不提他的父親神宗。為避免哲宗耽於女色,高太後指派年長的宮嬪照顧他的起居,令哲宗晚上在自己榻前閣樓中就寢,相當於限制了他自由活動的空間。

欽成皇後朱氏朱德妃(名不詳,1052年-1102年,本姓崔),為神宗嬪[pín]妃、宋哲宗生母。高太後怕朱德妃母以子貴,對待哲宗生母朱德妃比較苛刻。遲至元祐三年(1088年),宣仁高太皇太後才下詔,讓太妃朱氏出入時的輿蓋、仗衛、冠服等,以皇後的禮儀進行。

但元祐四年(1089)十二月,哲宗此時才14歲,民間卻傳出宮中尋找乳母之事。劉安世(1048年-1125年,字器之,河北大名人)範祖禹(1041年-1098年,字淳夫,一作淳父、純父、純甫,一字夢得,世稱華陽先生,劍南西道華陽[今四川成都市]人,宰相呂公著女婿)先後上奏,言辭激烈,懇請哲宗自制。

高太後對外宣示是神宗遺留下的幾個小公主年幼,需要乳母。私下卻將哲宗身邊的宮女一一喚去審問。哲宗親政後,回憶說那些宮女們個個紅腫著眼,臉色慘白,他自己心里也很害怕。

哲宗17歲時,高太後理應還政,但太後沒有任何表示,也沒有大臣勸太後歸政。哲宗心中自然怨恨太後和元祐大臣。

哲宗早慧,八九歲時便能背誦《論語》,字也寫得很漂亮,頗得父親神宗的喜愛。即位後,每次大臣向高太後奏報,哲宗沉默不語。有次高太後問哲宗為何不表達自己的看法,哲宗回道:“娘娘已處分,俾[bǐ]臣道何語?”

滿潮大臣,只有蘇頌(1020年-1101年,字子容,福建路泉州同安葫蘆山[今廈門市同安區]人,祖籍光州固始蘇堆[今河南固始胡族鋪鎮蘇崗邨]。北宋傑出博學家、科學家、數學家、政治家、天文學家、地圖學家、鐘表學家、藥理學家、礦物學家、地質學家、動物學家、植物學家、機械和建築工程師、詩人、古董家、外交大使等多重身份)感覺到哲宗的不滿。每次奏事,跟高太後匯報完,總會畢恭畢敬地轉身再向哲宗重複一遍,滿臉謙恭地問:“陛下,您還有什麼意見沒有?”

哲宗親政後,打擊元佑諸臣,唯獨說蘇頌知道君臣大義,不準他人議論蘇頌 — — “頌知君臣之義,無輕議此老。”

蘇頌博學,為官清正,尤其在科技上成績斐然。他與同時代的藥物學家掌禹錫(990年-1066年,字唐卿,北宋郾城[河南郾城]人)、林億(?-?,林億,北宋醫學家 ,官階五品,精醫術。約出生於北宋真宗鹹平、景德年間,998–1007年)等編輯補註了《嘉佑補註本草》一書,校正出版了《急備千金方》和《神農本草》。在此基礎上,蘇頌獨力編著了《本草圖經》二十一卷,以及《新儀象法要》三卷,《蘇魏公文集》七十二卷。

哲宗常使用一個舊案,高太後令人換新的,但哲宗又派人搬回來舊的。高太後問為何,哲宗答:“是父皇(神宗)用過的”。高太後聽後大驚。

高太後越加擔心哲宗。臨終時,當著哲宗、範純仁和呂大防等,告誡謹防自己身後,有小人挑撥離間。

八年九月戊寅,太皇太後高氏崩。初,太後不豫,呂大防、範純仁等問疾,太後……又曰:先帝追悔往事,至於泣下,此事官家宜深知之。老身沒後,必多有調戲官家者,宜勿聽。公等亦宜早退,令官家別用一番人。

— — 宋史紀事本末·卷十 元祐更化

元祐八年(1093年)九月,高太後去世,哲宗親政,改元紹聖。

大學

高太後聽政,從1086年-1093年,恢複舊制,黨爭再起。而幾乎同時,世界上第一個大學建立了。

現在意義上的University是由“universe”(宇宙)這個詞的前身衍生而來的。“Universe”的前身,在拉丁文中為“universus”,是由表示“一”的“unus”和表示“沿著某一特定的方向”的“versus”構成的,“Universus”字面上的意思因此就是“沿著一個特定的方向”。“Universum”是“universus”的中性單數形式,用作名詞時指“宇宙”,同樣衍生詞“universitas”也指“一群個人的聯合體,社團”。後來成為專有名詞,指提供教學、研究和頒發學位的獨立機構。

漢譯大學來源於儒家經典四書之一的《大學》,就是廣大學問的意義。

夏曰校,殷曰序,周曰庠

— — 孟子·滕文公上

虞舜時,成立上庠,“上庠”即“高等學校”的意思。鄭玄:“上庠為大學,在王城西郊。”

以後夏朝的東序,商朝的瞽宗,周朝的辟雍,均是當代位於京師的最高學府。

中國的大學以官方正統學問為圭臬,以培養國家治理人才的“士”為目標。

行修言道,禮之質也。博聞強識而讓,敦善行而不怠,謂之君子。

— — 禮記.曲禮上

而西方大學沒有限定研究目標,更多以通識教育和智育教育和研究為主,強調大學應實現人的精神全面發展的整體性。除了方向性的差異,最重要的一點是,西方大學是獨立的。東方大學是依附於政府的 — — 因此,從這個意義上來講,大陸至今沒有嚴格意義上的大學。

伊曼努爾·康德(德語:Immanuel Kant,1724年4月22日-1804年2月12日)啓蒙時代著名德意志哲學家,啓蒙運動時期的最後一位主要哲學家,德國古典哲學創始人。

大學是一個學術共同體,它的品性是獨立追求真理和學術自由。

— — 伊曼努爾·康德,學部沖突

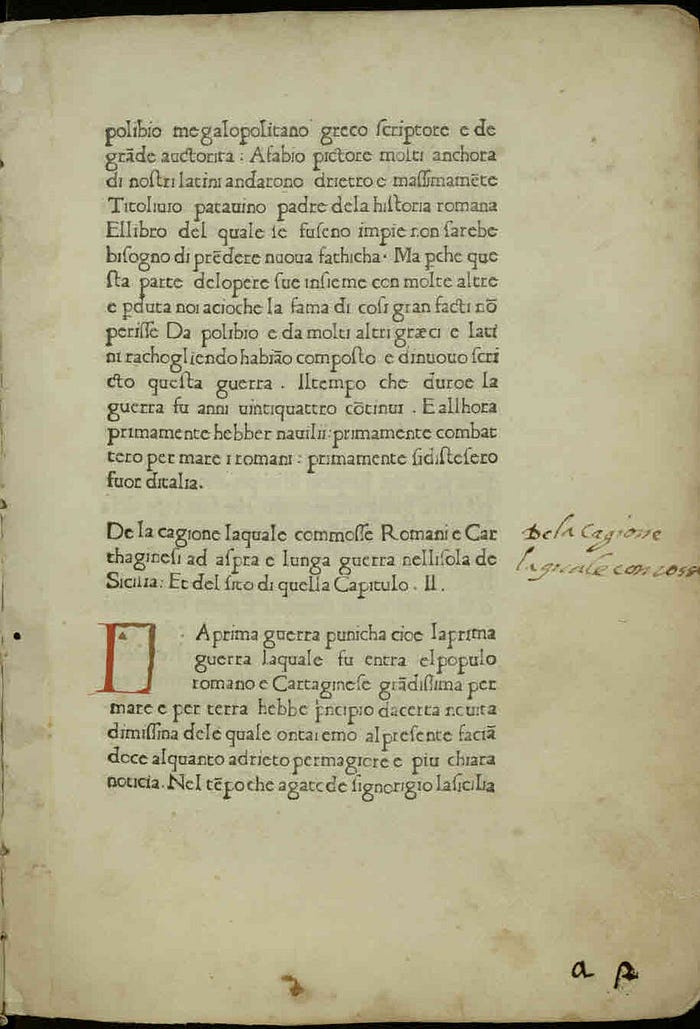

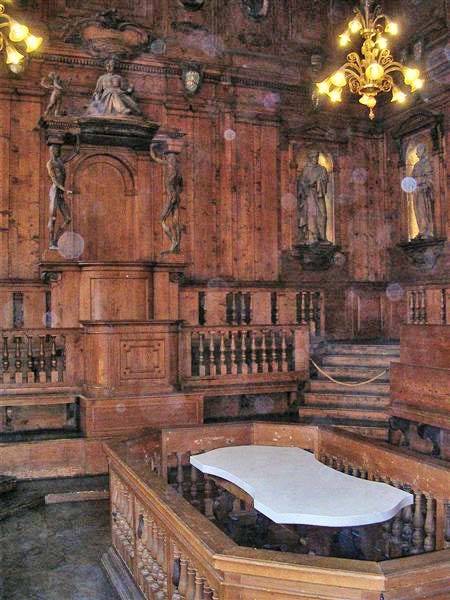

1088年,在今天意大利艾米利亞-羅馬涅大區(意大利文:Emilia-Romagna,位於意大利北部,由历史上的兩個大區艾米利亞和羅馬涅組成)首府博洛尼亞(Bologna,一譯“波倫亞”),眾多被稱為註釋者的語法學、修辭學和邏輯學的學者們聚集在一起,共同評註古老的羅馬法法典,成立了博洛尼亞大學(University of Bologna,意大利語:Università di Bologna;拉丁語:Universitas Bononiensis;尊稱:大學之母;又譯波隆納大學、博羅尼亞大學)。

有記載的學者包括佩波(Pepo,11世紀的顧問法官[causidicus],他的研究以查士丁尼的羅馬法匯編為基礎,包括《法典》、《學會》和《文摘》)、伊爾內留斯(十二世紀意大利法學家,註釋法學派及繼受羅馬法創始人,受到卡諾莎的瑪蒂爾達的影嚮,在博洛尼亞大學教授重新發現的查士丁尼法典,對歐洲羅馬法的複興產生了重要影嚮)和格雷茨亞諾(Graziano,拉丁文:Gratianus;約1080年-12世紀中期。意大利法學家,教規法的創始人。可能從1126/27或1130年開始擔任基烏西的主教)。

由於對羅馬法的推崇,博洛尼亞大學收到教宗的打壓。神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世(德語:Friedrich I;1122年-1190年6月10日。被稱為紅胡子腓特烈,意大利語:Federico Barbarossa,或者巴巴羅薩,德語:Barbarossa,音譯自意大利語的“紅胡子”。霍亨斯陶芬王朝,羅馬人民的國王,1152年-1190年在位。1155年加冕為神聖羅馬帝國皇帝)也對教會不滿,在聽取了伊爾內留斯的四位學生的建議,決定支持這批學者,於1158年頒布法令,確立了該大學的地位並規定其研究不受任何權力的影嚮。

博洛尼亞大學最早的章程在1317年制定。從十四世紀開始,這里又迎來了眾多研究邏輯學、天文學、醫學、哲學、算術、修辭學以及語法學的學者。1369年,正式建立了神學院。

後來氣候學,科學史和文學史上的一些重要學者也曾經在這里求學、研究或從事教學工作,其中最著名的有

圭多·迪·圭尼澤洛·迪·馬尼亞諾(意大利語:Guido di Guinizello di Magnano,1235年生於博洛尼亞-1276年逝世於蒙塞利切)。常被稱為圭尼澤利(Guinizzelli),意大利詩人。

但丁·阿利吉耶里(意大利語:Dante Alighieri,1265年-1321年9月14日)全名杜蘭提·第·阿利吉耶羅·戴爾·阿利吉耶里,意大利中世紀詩人。他是現代意大利語的奠基者,著有史詩《神曲》。他在意大利被稱為至高詩人,是意大利語之父。但丁、彼特拉克、薄伽丘是文藝複興的先驅,被稱為“文藝複興三巨星”,也稱為“文壇三傑”。

弗朗切斯科·彼特拉克(意大利語:Francesco Petrarca,1304年7月20日-1374年7月19日),或譯為彼得拉克、佩脫拉克,意大利學者、詩人、和早期的人文主義者,因其主張以“人的學問代替神的學問”,亦被視為人文主義之父。

齊諾·達·皮斯托亞(意大利語:Cino da Pistoia),意大利法學家、詩人。生於托斯卡納皮斯托亞,曾當選皮斯托亞旗手,為《民法大全》作註。意大利重要法學家巴托魯斯是他的學生。

巴托魯斯(意大利語:Bartolo da Sassoferrato)意大利法律教授,方濟各會成員,生於馬爾凱薩索費拉托附近,中世紀羅馬法知名法學家之一,屬後註釋法學派,運用經院哲學的演繹法促進了法學的體系化。

薩盧塔蒂,或薩魯塔提(意大利語:Coluccio Salutati,1331年2月16日-1406年5月4日)意大利文藝複興時期人文主義者,曾任佛羅倫斯執政官,以及連任20年首長會議的秘書長。作為贊美佛羅倫斯“民主政治”的宣揚者和演說家,受到後人推崇。他的學生列奧那多·布魯尼(意大利語:Leonardo Bruni,人稱 Leonardo Aretino,1370年於阿雷佐-1444年3月9日佛羅倫斯。意大利文藝複興時期人文主義者,历史學家,曾任佛羅倫斯執政官、教皇秘書)延續老師的事業,以傑出文筆寫出12卷《佛羅倫斯人民史》,歌頌佛羅倫斯的“民主”,極大地強化了佛羅倫斯對共和體制的認同和優越感。

十六世紀的博洛尼亞大學開創了被稱為“自然魔法”的教學,即是我們今天的實驗科學。

彼得羅·蓬波納齊(意大利語:Pietro Pomponazzi 1462年9月16日-1525年5月18日)意大利哲學家,文藝複興時期亞里士多德主義代表人物,他從人本主義的角度解讀亞里士多德,討論了靈魂的不朽,認為道德行為是人生唯一的正確目標。他通過對自然科學的研究向傳統的神學發出了挑戰,倡導自由意志。

烏利塞·阿爾德羅萬迪(英語:Ulisse Aldrovandi,1522年-1605年),文藝複興時期歐洲意大利博洛尼亞大學自然史的教授與科學家。他曾在博洛尼亞建立了一個植物園。於1574年出版的關於藥材的論著即以該園中的植物的研究為其基礎。同時他對藥理學的發展也有重要的貢獻,並對很多動物、化石和自然現象做了收集和分類,奠定了自然科學的基礎。

吉羅拉莫·卡爾達諾(意大利語:Girolamo Cardano,1501年9月24日-1576年9月21日),意大利文藝複興時期百科全書式的學者,主要成就在數學、物理、醫學方面。

希皮奧內·德爾·費羅(意大利語:Scipione del Ferro,1465年2月6日-1526年11月5日),意大利數學家,1496年至1526年任博洛尼亞大學代數學和幾何學教授,他第一個發現了一元三次方程的解法。

加斯帕雷·塔利亞科齊(Gaspare Tagliacozzi,他的姓也被拼作 Taliacotius, Tagliacoze or Tagliacozzio; 1545年3月 博洛尼亞-1599年11月7日博洛尼亞)意大利外科醫生,整形和重建手術的先驅。

馬爾切洛·馬爾皮吉(Marcello Malpighi,1628年3月10日-1694年11月29日),意大利顯微解剖學家。第一個開始利用顯微鏡進行人體解剖學的教學研究。

在兩次世界大戰之前,博洛尼亞大學一直保持著世界文化學術界的中心的地位。

世界最早的大學有兩個所謂的爭議:

卡魯因大學(阿拉伯語:جامعة القرويين)位於摩洛哥非斯城。由商人穆罕默德菲赫利(Muḥammad-Fihri)的女兒法蒂瑪菲赫利(Fatima al-Fihri)在公元859年成立。最初是依托卡魯因清真寺,研究伊斯蘭教義和教學。直到 1963 年,卡魯因宗教學校進行現代化重組,從宗教教育madrasa轉變為一所現代意義上的大學。

法蒂瑪王朝(909年-1171年,北非伊斯蘭王朝,中國史籍稱之為綠衣大食,西方文獻又名南薩拉森帝國。以伊斯蘭先知穆罕默德之女法蒂瑪得名)於公元 975年所創立了艾資哈爾大學(阿拉伯語:جامعة الأزهر (الشريف) Jāmiʻat al-Azhar [al-Sharīf]),位於埃及開羅市區,以艾資哈爾清真寺為核心,其所屬學生研讀可蘭經和伊斯蘭法律、邏輯、語法、修辭以及學習計算月亮周期的科學。經過1961年的教育改革,今日艾資哈爾大學不僅是全球阿拉伯文學和伊斯蘭學習的中心,其課程中也包含許多非宗教課程。

這兩所大學都自稱是世界上最古老的大學,如果單一教義研究也算的話,中國夏朝的東序,商朝的瞽宗,周朝的辟雍,豈不早上加早?

旭,2022年9月28日-9月29日,10月24日修改

賭上國運的熙寧變法:行在地獄之上,凝視繁花

賭上國運的熙寧變法:體天法道·王以民為天

賭上國運的熙寧變法:體天法道·民以食為天

賭上國運的熙寧變法:西夏立國·黨項崛起

賭上國運的熙寧變法:西夏立國·元昊立夏

賭上國運的熙寧變法:西夏立國·三戰立國

賭上國運的熙寧變法:西夏立國·慶历和議

賭上國運的熙寧變法:慶历新政·真心半解

賭上國運的熙寧變法:慶历新政·朋黨之爭

賭上國運的熙寧變法:書生意氣作三冗

賭上國運的熙寧變法:天道無常惜英宗

賭上國運的熙寧變法:法家非法作無法

賭上國運的熙寧變法:聖君賢相的賭博·總把新桃換舊符

賭上國運的熙寧變法:聖君賢相的賭博·天將生意與人間

賭上國運的熙寧變法:聖君賢相的賭博·不畏浮雲遮望眼

賭上國運的熙寧變法:聖君賢相的賭博·涿州沙上飲盤桓

賭上國運的熙寧變法:聖君賢相的賭博·人生失意無南北

賭上國運的熙寧變法:聖君賢相的賭博·肯與君王卷土來

賭上國運的熙寧變法:越南立國·城頭變換大王旗

賭上國運的熙寧變法:越南立國·南國山河南帝居

賭上國運的熙寧變法:知兵止戰,好戰國亡

賭上國運的熙寧變法:當初漫留華表語,而今誤我秦樓約

賭上國運的熙寧變法:萬里昆侖誰鑿破,無邊波浪拍天來

賭上國運的熙寧變法:縱被春風吹作雪,絕勝南陌碾成塵

賭上國運的熙寧變法:萬竅怒呺風喪我·元祐更化

賭上國運的熙寧變法:萬竅怒呺風喪我·風流天子

賭上國運的熙寧變法:萬竅怒呺風喪我·唯金不變

賭上國運的熙寧變法:萬竅怒呺風喪我·燕雲十六

賭上國運的熙寧變法:萬竅怒呺風喪我·盟約如紙

賭上國運的熙寧變法:萬竅怒呺風喪我·殘陽如血

賭上國運的熙寧變法:萬竅怒呺風喪我·震懾無聊

賭上國運的熙寧變法:千波競湧水無心

賭上國運的熙寧變法:人情共恨春猶淺,不問寒梅有幾枝

賭上國運的熙寧變法:握手更知禪迫遠,隔雲靈鷲碧千尋

賭上國運的熙寧變法:拔地萬重清嶂立,懸空千丈素流分

賭上國運的熙寧變法:往事悠悠君莫問,回頭

賭上國運的熙寧變法:不是攝心除妄想,求真

賭上國運的熙寧變法:直至如今千載後

旭:觀念與神話

旭:觀念與行動

關註我,和我一起看朝陽;分享我,我們就是世界;贊賞我,我們一起榮燿天地

— — 旭,日在九天