歷史課本告訴我們,現代世界中林立的「民族」與「國家」,來自於1648年結束的歐洲三十年戰爭。然而,知名的歷史學者、哈佛大學歷史系教授大衛.阿米蒂奇(David Armitage)指出,1776年向全世界宣告獨立的美國,才是真正以「民族國家」之姿誕生的國度,美國〈獨立宣言〉正是第一份以「民族國家」身分進行宣傳的政治文宣。此後,從拉丁美洲到越南,許多民族主義者和後來誕生的「民族國家」,多數都受到了〈獨立宣言〉與美國的影響。[1]

而本書《1919:中國、印度、埃及和韓國,威爾遜主義及民族自決的起點》是另一位哈佛歷史系教授埃雷斯.馬內拉(Erez Manela)的作品,作者在書中描繪了美國總統威爾遜所提出的「民族自決」理念,如何成為轉動殖民地歷史轉折的力量。

作者稱1919年前後這段時間為「威爾遜時刻」,因為威爾遜此時所提出的理念,成為了日後許多期待「自決」的民族建造「民族國家」,尋求「平等」、「公正」對待的思想來源與燎原之火。然而,威爾遜的「自決」理念,最初並非如字面上清晰簡潔,而是有著複雜的演變過程。

第一次世界大戰期間,威爾遜拋出理念,希冀建立「平等秩序」的國際社會,其中各國政府都是經由「被治者同意」所建造的合法「民主」政府,再由已具有合法性之政府組建國際社會,並設置國際組織與制度,以「公理」解決問題,不再藉由軍國主義的戰爭和強權政治邏輯來處理紛爭。

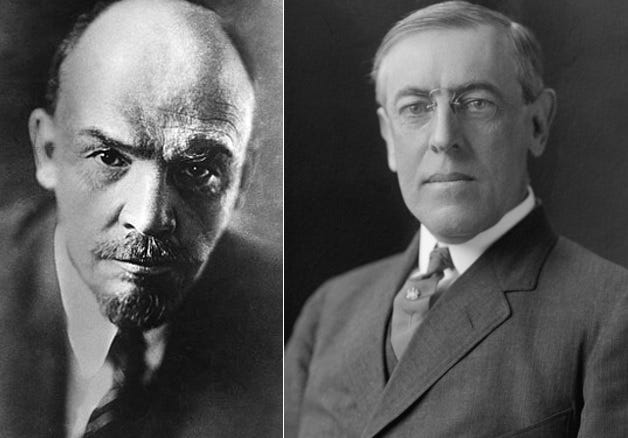

同時,在1917十月革命後,列寧以「民族自決」作為其鼓動世界革命的一個階段加以宣傳,企望鼓動中東歐的弱小民族獨立,推翻帝國主義秩序。為了抵抗列寧的威脅,威爾遜將「自決」與「被治者同意」合併使用,運用自身在戰爭時期營造出來的影響力,威爾遜的「自決」主張全球矚目,成功超越了列寧。

儘管這個概念最初只想用於中東歐和德奧等國的殖民地,但是透過新興傳媒如電報、報社與美國政府強力宣傳下,全世界受壓迫的殖民地人民對威爾遜「民族自決」理念心嚮往之,並以自己的角度去解讀、改造與運用威爾遜的語言,去對抗壓迫的殖民帝國,同時選擇性的忽略了最初的意涵,從而引發了世界史無法回頭的大轉向。本書的四個例子:埃及、印度、韓國和中國的人們,就在此一背景下展開行動。

當時,威爾遜已然成為受壓迫世界的救世主與新秩序的先知。當第一次世界大戰撕裂了歐洲列強構築的帝國秩序,而威爾遜提倡的理念則被認為是新秩序的基礎,特別是「自決」成為被壓迫者用來推翻舊秩序的武器。

巴黎和會期間,殖民地人民們在「同一時刻」,以威爾遜的理念,於各地展開行動:帝國與殖民地社會間出現巨大的抗爭和衝突;殖民地人民也在國內外展開宣傳、施壓與進行跨國際性的結盟;而反殖民帝國的民族主義逐漸擴散和成為各階層的「共識」,此後再也無可逆轉。此後,帝國治下的殖民地,成為了隨時爆炸的火藥庫。

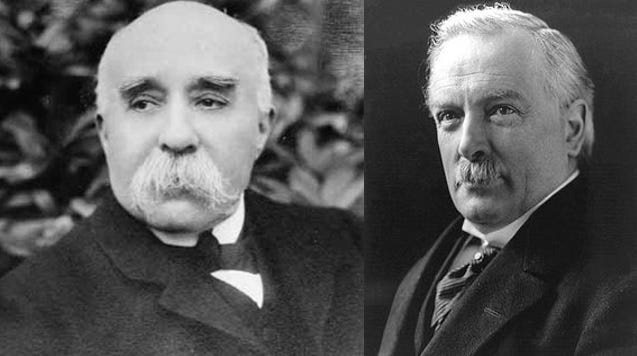

遺憾的是,巴黎和會只處理了強權所想處理的問題,突顯了威爾遜的失敗與矛盾,使得殖民地人民產生巨大的憤怒。美國政府盱衡局勢後,也不願貫徹威爾遜的信念,連帶使自身信譽破產。

1919年這些兼具跨國性與國際性的理念與行動,也使得人們逐漸認識到,自身已處於全球殖民地人民均處在同樣的反帝國、反殖民這條陣線和時代浪潮上。且由於得不到美國協助,才使許多行動者尋求新的意識形態、抗爭模式與支援,然而,他們懷抱的核心仍然是「民族自決」的解放理念。

此後,各殖民帝國也改革殖民政策應對時局。帝國政策的理念,仍然與威爾遜對殖民地的態度雷同,認為應由「文明」國家管理和教育,直到被管者達到「文明」標準時,才能往「自治」邁進。然而,戰前此舉或為各國殖民地人民所期盼之目標,但現今已無法滿足殖民地人民,他們要的是「自決」。

威爾遜「民族自決」理念的影響也始終未絕。不僅賦予了人們新的思想與行動意義,觀看後續歷史進程,「帝國的世紀」也最終轉變成了現今的「民族國家的世紀」。追求建立自主自決的「民族國家」,成為一件現今理所當然的合法主張。從這個角度而言,美國可謂是「民族國家的世紀」的締造者,向世界傳播了「美國」自身的特色與理念。

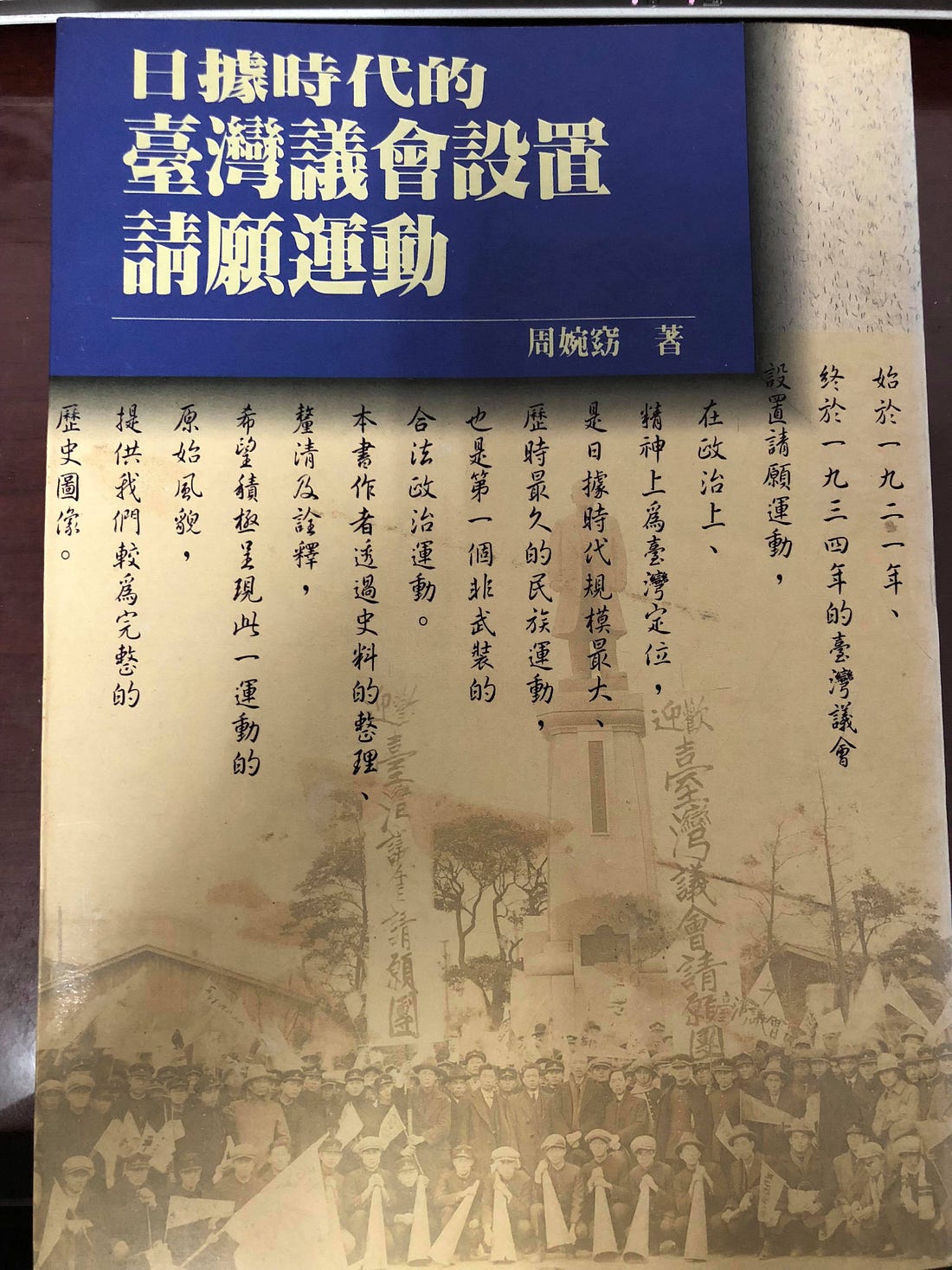

若檢視臺灣歷史,日治時代臺灣的議會設置請願運動,也是受到威爾遜理念的影響。至於為何與其他殖民地的激進流血方向不同,而走和平請願的路線是臺灣受殖民統治後,自身歷史的影響。[2]請願運動雖然沒有同三一運動一樣鮮明、尋求獨立的民族主義色彩,但是對於喚醒臺人的政治、文化等意識,以及以臺灣為本位的「獨特性」主張,卻也是邁向「民族」成形的第一步。[3]

從本書我們也可以看到,正如德國學者馬克斯.韋伯(Max Weber)所言「直接支配人類行動的是利益(物質的與理念的),而不是理念(Ideen)。但是由『理念』所創造出來的『世界圖像』,常如軌道上的轉轍器,決定了軌道的方向。[在這軌道上]利益的動力推動著[人類的]行動。」[4]威爾遜的理念,以及用自身角度去解讀理念、遭到理念推動的人們,確實在1919年的時間點,受到理念的影響,而改變了歷史的進程。

值得注意的是,不論是爭取權利的日治時代臺灣人,還是本書的行動者們,以及作者沒有提到的人們,他們都明白,不論內部情況有多糟糕,自身仍然必須擁有和取得國際的聲援與支援、建立起國際社會上的支援人脈,乃至取得殖民帝國內部反殖派的協助,國際上的支援、正式與非正式外交都是不可或缺且「必要」之事,正如「現代印度之父」巴爾.甘格達爾.提拉克(Bal Gangadhar Tilak,1856–1920)所言:

「在我們爭取自由的過程中,文明世界對於印度志向的贊同意見是很重要的財富。我們只能承擔起因自身行為而帶來的直接後果,至於忽略世界輿論所引致起的風險,我們擔當不起。」[5]

這也是本書給予現今抨擊政府外交政策的臺灣人民的重要提醒,而且,我們真的能夠擔當起自身行為帶來的直接後果嗎?望批評家們捫心自問,是要「自決」還是「自絕」?

勘誤:本書201頁,由右至左第五行下半段文字:「一九八0年代,借鑒西方的現代韓國民族認同論述開始浮現………」,此處「一九八0年代」為「一八九0年代」之誤。 感謝本書譯者吳潤璿先生協助糾錯!

[1] 大衛.阿米蒂奇(David Armitage)著,孫岳譯,《獨立宣言:一部全球史》,北京:商務印書館,2014。

[2] 周婉窈,《日據時代的臺灣議會設置請願運動》(臺北:自立晚報出版社,1989),頁1–26。

[3] 周婉窈,《日據時代的臺灣議會設置請願運動》,頁182–185。

[4] 轉引自鄭祖邦,〈韋伯的政治社會學:對「民族國家」與「支配」的分析〉,《政治與社會哲學評論》16期(臺北,2006),頁192。

[5] 埃雷斯.馬內拉(Erez Manela)著,吳潤璿譯,《1919:中國、印度、埃及和韓國,威爾遜主義及民族自決的起點》(新北市:八旗,2018),頁261–262。

註:本文修改後亦以〈民族自決的起點,百年前顛覆帝國秩序的「威爾遜時刻」──《1919》〉刊載於「故事:寫給所有人的歷史」