幾年來一直有個加州的學生,五十多歲,很瘋狂的基督教徒,常常看到vision⋯⋯對亞裔非常友好,除了韓裔教友以外,也很喜歡去華裔開的按摩房,在那裡按摩,順便用自學的中文聊上幾句,開開心心。我們上課多數時候被他打斷,因為在教授的中間,他又看到了vision,看到上帝通過我向他講話,給他講充滿異域情調的文化、指引他前進、導引他人生的方向。於是,上課更多時候是我被打斷,便被動聽他講和訴說——韓裔教友的故事、信仰與婚姻、幾乎每週都去的華裔按摩房、按摩房裡的對話⋯⋯大部分是友好和熱情的,可是,槍擊案發生後緊接著的一、二、三節課,我沒問,他也只字未提。未提什麼呢?按摩房的故事好似從未存在過。我期待他向我訴說他對於槍擊事件深表遺憾和同情嗎?可能吧。他是那麼喜歡分享他的感受,一週去兩三次的按摩房,有著不少友情的地方,每一句的中文對話,在槍擊發生後,似乎一點波瀾也未激起,學生的生活依舊輕蔑地繼續著。再回想上課的一幕幕,確實學生從未有真正想要學習這門語言的需求,算是很早就有的判斷了,更多是要表達他的感受,其餘,不重要,或許他也不關注吧。我教會了他用中文祈禱,他可以說得還OK,自然還是跟上帝的對話,課上反覆練習了多次。不知為何,於我而言,不及下面的任何一句。

我卻有點受傷。可能因為學生跟著我時間一長,相對了解,就有了期待,發現期待落空,非常失落罷了。那時候,剛剛好在讀越南裔詩人Hieu Minh Nguyen的This Way to the Sugar。好喜歡,難以放下。

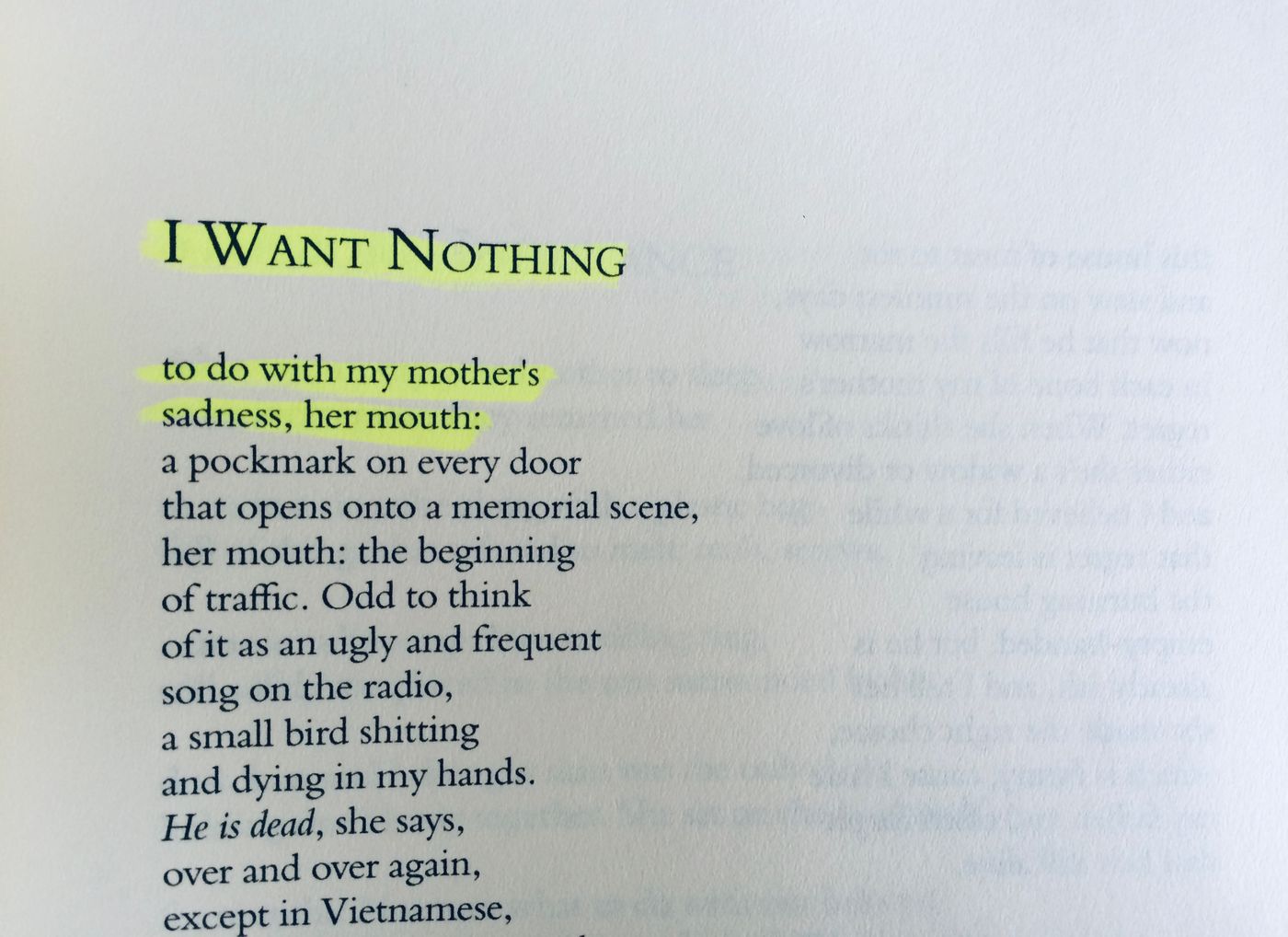

沒過幾首詩,有那麼一句就吸引了我——

「I'm only fluent in apologies.」

覺得詩歌就是這樣,由很多很多個moment組成,在許多moment中間,是一句句的詩,有時候的一兩句,就觸動了讀者的心。最近在想,無論什麼樣的moment,觸動我心的究竟是個人的痛還是目之所及的集體的痛?是可數的痛,還是不可數的痛苦呢?就比如這句,它觸動我的地方在於一個共同的體驗——我也是這樣的,日積月累下,彷彿唯一精通的語言竟然是apologies。可又是心中哪個不滅的火讓我們再次意識到它?一旦意識到,寫出來,將是改變的第一步了。接著——

My home is a silent film.

My house is infested with subtitles.

又好像把我自己的家撕開了展現在眼前。奇怪,詩人,你怎麼知道我兒時的家也是這樣呢?都說亞洲文化下的家庭關係很緊密,然而,緊密下似乎有迷之相似的纏結和沈默不語。再一次,我看到的是collective的痛還是終於領略到自己的痛被看見的感覺呢?不好說,可能都有。

這本詩集充滿著這樣的對母親的吶喊,但是,讀者感受到的卻還是詩人作為孩子顫顫搖曳的身軀。詩人說,自己是家裡最後一個男人了,其餘的除了已經死了,就是通過自己的自由意志離開了,那麼詩人現在是差一步呢?還是在回望?

I am the last man standing in my family. The rest have left guided either by death or free will.

感覺亞裔的孩子背負著比其他孩子更多的期待,尤其是一些身在歐美文化下的孩子們。詩人用一首詩敘述了這樣的感觸——

一個越南裔小女孩走失在美國超市裡,她用越南語哭著找媽媽。超市工作人員聽不懂越南語「媽媽」二字的呼喚,就不住地對小女孩說:「This way to the sugar. This way to the sugar.」很簡單的一幕,我卻明白了詩人的觸動。有時候,孩童對媽媽的呼喚是不被理解的,哪怕是真正的母親,也可能不理解,相反,母親更多地會讓孩子去體諒、理解母親,這時候,無助的孩子其實就是這個越南裔的小女孩,而周圍即便有想幫助她的人,也因為沒有辦法理解她而重複地進行著無謂的努力。過多的徒勞便產生了沈默。

詩人在詩句中自述,

I never told my mother I was molested,

... ...

... ... I never told her

how someone reached inside me

and turned on all the faucets.

【自譯】

我從未告訴過母親我曾被猥褻過,

⋯⋯

⋯⋯我從未告訴過她

有人是如何進入我的身體

扭開了所有的龍頭。

讀到這首詩的時候幾近書末尾,卻被情緒輾壓。看著詩人,讀著他的詩句,無法想像他的痛。或許,我可以想像?我嘗試改寫這幾句讓詩有個相反的結果,卻成了這樣的原創【抱歉只有兩句,這麼痛,無有其他】——

我告訴母親我曾被猥褻過,

她卻說我這麼做傷害了她。

這不知道是可數的痛呢還是不可數的痛苦?一直覺得亞裔的確承載了很多,需要比別人更努力,而亞裔的孩子也要體諒父母的努力,懂事地去照顧身邊的所有人,除了自己⋯⋯父母延綿不斷的痛苦和悲傷一舉傾倒在孩子身上,孩子經歷的痛不敢告訴父母,因為怕他們再擔心,再加重那本已經無法承受之重,於是,所有的所有都融入詩句中了——

如果我相信禱告的力量,上面這首詩畫出來的部分就是我的禱詞。可能我是相信祈禱的,至少哭牆裡沒少塞紙條。原來我潛意識裡上帝是不讀詩的,不然我那些紙條裡至少也應有一句詩⋯⋯那個人的、集體的、可數與不可數的願望詩人都寫得何等清楚。

看過另外一位香港詩人Mary Jean Chan的詩歌【給你看劃掉的詩行】,她與這位越南裔詩人同樣是LGBT詩人,在詩歌裡書寫了來自父母的阻力與不解⋯⋯又翻了很多亞裔詩集,居然躲不開的主題就是父母和父母給予的痛,當然也有因為喪父喪母寫一本詩集悼念的,但痛有多數。不禁感嘆,這是從小到大怎樣的一種綑綁的力量啊,任詩人怎樣破繭而出,都是一隻鮮血淋漓的蝴蝶⋯⋯

不知道為什麼開篇提我的學生,可能因為在年復一年不斷友好的面孔下,我驟然覺出的冰冷吧。因為並未詳述,可能有些突兀。槍擊事件很令人痛心。我的學生是按摩房的常客,從每次課上談到熱愛中文和亞洲文化情緒的奔湧來看,我無法理解。可能疫情、房貸的雙面夾擊下一切都被沖淡了。

當然,痛有多種,不僅僅是我在這裡強調了的那種。還有隱形的,並不自知的,更有誇張的、傾倒無處的。不過無論如何,是以此文,紀念身在海外的亞裔們那些可數的和不可數的痛。

【歡迎討論👇感謝🙏❤️】