一直以來,不論是一般民眾,或者是專業工作者,總是對服務精障者的機構有些模糊,

像是活泉之家是福利服務中心,真福之家是精障會所,兩者有什麼差別呢?

因此,想讓大家更了解,小編打算做個小系列,邀請活泉之家以及真福之家的工作人員,

分別寫寫他們眼中的活泉(真福),介紹他們的主責工作,甚至也想邀活泉及真福的會員,實際參與後,他們對單位的理解為何。

以增進大家對活泉與真福之家的了解。

做為小系列的第一彈,邀請到的是活泉之家剛滿3個月不久的工作者「小小隻工作者」來跟大家分享她眼中的活泉。

希望大家能藉由她的文字,多一些了解。

---------------------------------分隔線----------------------------------------------------

圖文:小小隻工作者

來到活泉三個月又三天,我經常覺得,自己還在認識這個地方;同時也慢慢地,在這個地方,重新認識我自己;還有許多時刻,我也學習透過這個地方的眼睛,去看一看這個世界。

之所以能有這麼多「重新看待」與「認識」,或許是因為,這是一個沒有絕對答案的地方。

這是一個多元的所在。

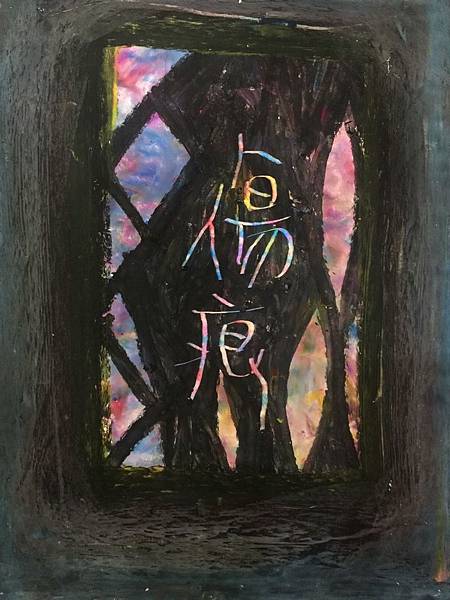

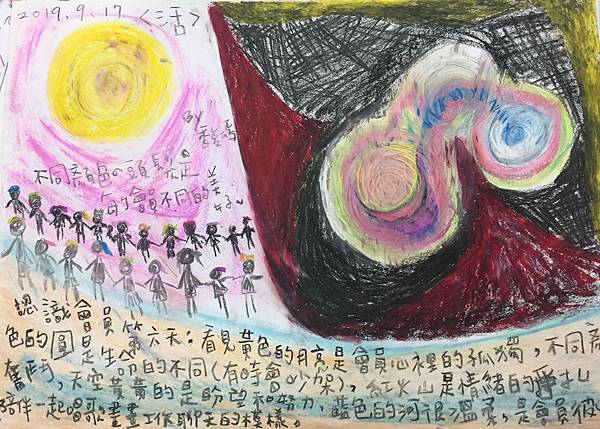

在這裡,我們勇於投入藝術創作,嘗試彼此分享;我們透過圖像、文字、聲音等等的媒介,打開門,邀請大家走進來,或是走到外頭去,把精神疾病經驗的故事,說給社會上更多人聽見。畫室開放空間、寧心繪畫、深度創作課、寫作課、作品展覽、創造藝術空間的創作行動小組……,種種定期與不定期的課程與活動,我們嘗試在做的不是畫的「好」,而是畫出「真實」,在畫紙與作品裡,留下生命軌跡和自己。

在這裡,我們摸索著如何關懷他人,同時學習,如何接納來自他人的關懷。打電話、寫卡片、發訊息、到家裡或醫院裡探訪......,從不同的關懷模式裡,累積一份彼此的連結,在活泉,我們不只有工作人員關懷會員,而是在這裡的每個人,都是學習給出關懷、與接納關懷的一份子。

除此之外,我們也整理自己的疾病經驗,並將之說出口,同時,聆聽其他人如何在疾病中掙扎與行走。有時候,講座當中,也會聽見來自不同專業的講師,教我們一些自我照顧的方法,或是在這個社會與法律當中,保障自己權益的方式。

我們一起慶祝生日、出外郊遊,彼此相伴,一起吃好吃的點心。雖然分食的時候,食物會顯得比較少,但是也比較熱鬧。

我們一起討論如何維繫這個空間,共同打掃、佈置、與經營;也練習在夥伴關係裡,尊重他人的不同,同時理解並愛惜自己的需求。

也有時候,在這裡,我們感到困惑,挫折,傷心,甚至絕望,不被理解,孤單。

比如想要畫的圖畫不出來,好氣好沮喪;比如寫出來的故事讓眼淚一直流,停不下來;比如成果展準備要說出自己和夥伴的故事,導覽作品給觀眾聽,卻好害怕自己會說不好;比如打電話關懷他人卻總是不順利,不禁開始懷疑自己,是否真的有能力關心他人;比如說出自己重要的經驗時,好像大家都沒有真正聽懂或理解;比如為慶祝會準備了好玩的活動,結果大家都聽不懂遊戲的規則;比如說好分工合作要完成的事情,最後同組的夥伴都消失了;比如有時候狀況不好,需要安靜的休息,卻剛剛好遇到夥伴們起了好大好恐怖的衝突......。

這些時候,常常令人疑惑,自己在這裡做這些事情,是為了什麼。

但也常常,繼續往下走,再仔細看看多一些,就會有多一點點,新的認識與理解。不論是對於自己、對於他人,對於我們正嘗試做的事情,或是對於挫折和困難,還有痛和傷。

在創作遇見瓶頸的時候,一起慢慢學會先停下來,好好看一看,自己當下的心情,喝喝水,洗把臉,離開畫室走一走,再回到未完成的作品前,看一看,在挫折與瓶頸之餘,自己已經完成了什麼?創作是一件非常耗能耗心的事,因為它讓我們理解自己,並讓他人得以理解我們。遇見困境是非常正常的,挫折和瓶頸提醒著我們:適時地休息,並照顧自己,看一看自己已經完成了多少顏色,把桌面收拾一下,充飽了電再繼續;重要的不是速速前進抵達哪裡完成作品,而是去體會,腳底下踩著的,正是哪一抹美好或陰暗的顏色。生活亦是如此:一步一步,好好地慢慢地走,沒有辦法往前走的時候,就先停下來吧,回頭看看自己已經走了多少路,然後才會知道,接下來還想往哪裡走,才會知道,自己多麼勇敢堅毅,一路用了好多的力氣。

書寫自己的故事,寫著寫著遇見傷心的角落,那也沒有關係。文字帶來的眼淚,會澆灌我們心底最脆弱的樹苗和花。

不相信自己能把自己的故事說給社會大眾聽的時候,也沒有關係,因為這件事情可以一起練習。說得很爛也沒有關係,因為願意開口說,就是往前跨了第一步。這件事情需要勇氣,還有時間慢慢練習,所以不急。可以記得,每說給一個人聽,就像給出一份珍貴的禮物,禮物盒子裡面是滿滿的真實的故事,帶來連結與理解。

嘗試關懷他人,卻不順利,或是自覺做得不夠好的時候,可以好好地感覺一下,心裡那份挫折與傷心。這些挫折和傷心是來自於,我們多麼想要好好地關懷到他人,我們的愛與在乎。並且,記得自己也有過做得很好的時候:比如熟悉的會員因為狀況不穩而住院了,大家都很震驚,夥伴們就一起寫關懷卡片給他,每個人都努力想一句,自己在很辛苦的時候會希望收到的祝福。記得寫完卡片,並且在卡片上畫滿彩色圖案的時候,心裡面覺得祝福可以被給出去,那樣的心情嗎?那就是我們一直做這一件事情,其中一部分的原因。關懷不只是一件單向的事情,關懷是一件「彼此」的事,給出關懷、與收到關懷,同樣會使人感覺到連結、扶持、與溫暖,同時也會讓雙方都更理解,如何去關懷更多人,或者在需要的時候,好好收下來自他人的關懷。

藝術創作與故事的分享,同儕關懷與疾病經驗分享,這兩件事情,是我們在活泉的日子裡,經常努力嘗試在做的事。它們有一些共同之處:藝術創作、給予並接納關懷、認識整理並分享自己的經驗,這些,都是一種「雙向且平等」的交流與連結。藝術作品帶來述說、認識、與理解;同儕夥伴的同行,帶來彼此凝視、傾聽、與經驗的共享。

也因此,在做這兩件事情的時候,我們需要真實地看見自己,也需要適時地,望向他人。

在顏料和文字裡,生命裡暗藏的,想要被聽見的故事,會慢慢地流淌出來,讓自己能首先好好地看見;當它慢慢凝結的時候,被完成的作品,可以被鼓起勇氣,好好地捧在手裡,給出去,讓他人也能看見。

在關懷的語彙和身體語言裡,我們是「誰」,會決定我們給出去的關懷,是何種的關懷。對我而言,認識並愛惜自己,是關懷他人的開始。無論作為會員、或是作為工作者,給出關懷,與接納關懷,都是活泉日常裡,重要的一部分。在我的感覺裡,它像是這個舞台背後的布幕,無論舞台上發生什麼樣的事情,一場順利完成的成果展、亦或是一場恐怖斷裂的衝突、一個還在摸索中的計畫......,我們都看得見它遠遠又穩固地恆久垂掛在那裡,提醒著,一份源頭的風景。

什麼是關懷呢?寫到這裡,我突然想到,或許哪一天,可以在每週三的關懷小組裡,提出這個問題,一起討論,聽一聽大家不同的聲音。對我來說,關懷是,找到一種對個人而言適切的方式,善待自己,同時向他人伸出手。這件事情可以透過藝術創作去實踐,也能透過各種不同,已存在、或尚未發生的形式,被創造與作為。

而在向他人伸出手之前,先摸摸自己的心,接納自己的感受與經驗,無論來自疾病的經驗、或是生命種種經驗,它們都是同儕相伴的路上,能給予自身或他者的看見、與支持。

待在活泉讓我覺得,每天活著,都是一件很真實的事。活著時而艱難,但是能在無論以創作、或是其他事物鋪成的道路上,同行一段,無論參與了多少,亦或是待了多久,每一個不同的生命與聲音來到這裡,有了一點點可能的連結,那就是這個地方,與曾經踩進來的每一個人,這些存在,無可取代的意義。

來到活泉,一起活著。

❤

2019.12.12