近年來,圍繞著課綱的爭議,讓教科書編纂的方向與選文的古今占比等議題一再地浮上檯面,從課堂到政論節目,各式各樣的意見接二連三地登場,令人目不暇給。諸如臺灣學生應不應該從課本裡認識孫中山與岳飛,不認識這兩位歷史人物是否就隱藏著「去中國化」的「陰謀」等等,一時間成了最熱門的討論焦點。

無可否認地,教科書的編纂必然反應了當時的思潮。然而這個思潮應該以簡單的「古文篇數」或「(中國)歷史人物佔比」來代表嗎?也許歷史上的教科書可以給我們一些不一樣的思路。

用福爾摩斯教漢文

會去翻看《中學程度高級漢文讀本》,是因為林獻堂。閱讀《灌園先生日記》時,看到了以下的這段紀錄:

九時在圖書室教瑞珠、惠娥、玉樓、阿甘、春眉、阿換、寶雲、玉秀、阿雪、月娥讀高級漢文讀本〈福爾摩斯〉一課。林獻堂與福爾摩斯?這可太超乎我的想像了。而由日記看來,林獻堂顯然還蠻喜歡福爾摩斯的——這本《高級漢文讀本》到底是何方神聖?編者是誰?他吸了什麼才把福爾摩斯放了進去?

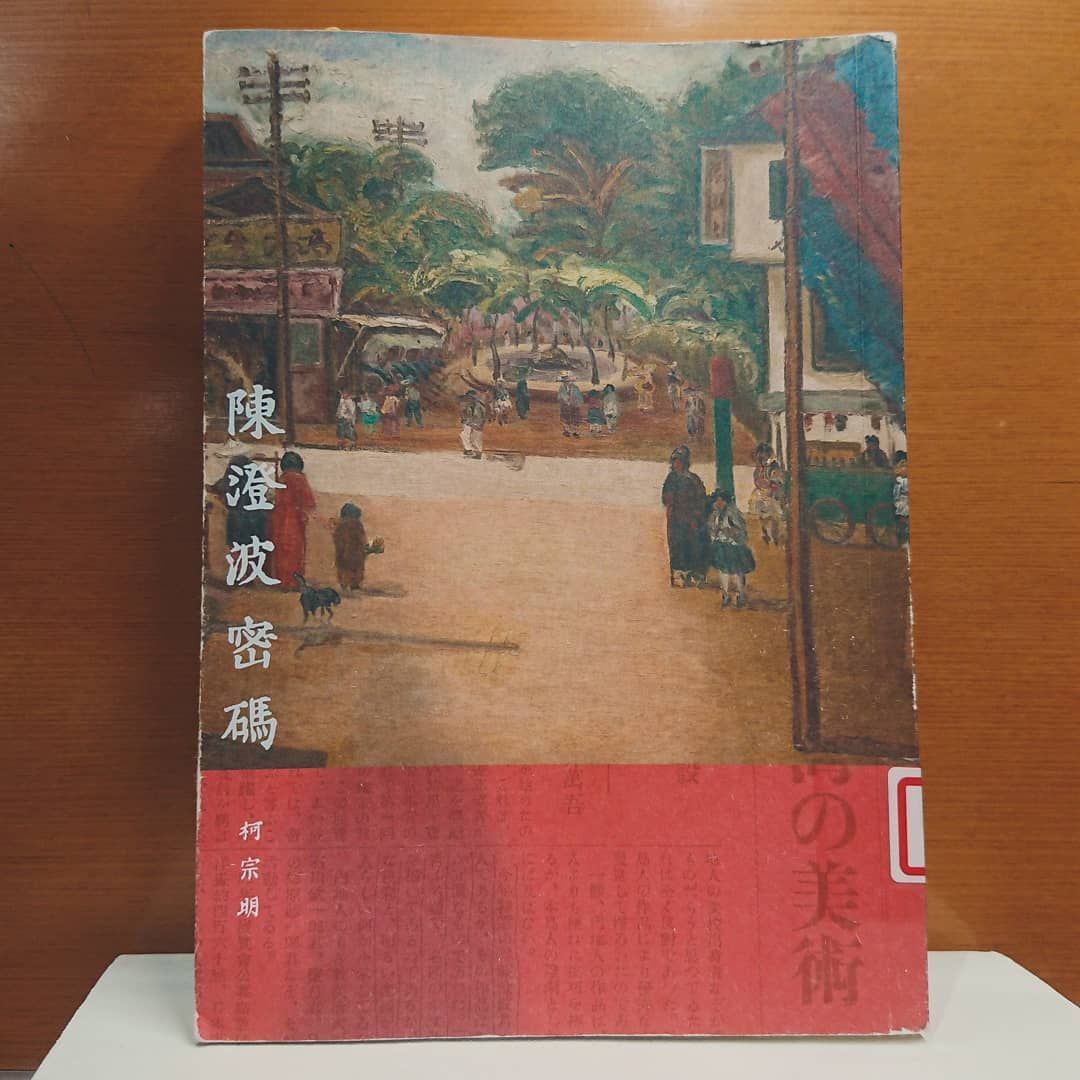

答案並不困難。林獻堂讀的,是1930年由蘭記圖書部發行、上海中正書局印刷的《中學程度高級漢文讀本》(以下簡稱《漢文讀本》)。一套八本,〈福爾摩斯〉一課正是收錄在第八冊中。據丁希如對蘭記書局的研究,《漢文讀本》的發行,背後是當時心向「祖國」的臺灣新知識分子受到五四思潮的衝擊,欲改變臺灣漢文教育在傳統書房顯得食古不化,在學校中又備受打壓的舉措。1927年,蘭記書局的黃茂盛欲引入商務印書館《最新國文教科書》,卻遭到總督府沒收。於是他只好想方設法地自編一本不那麼「民國範」的讀本——然而另一方面,如果真的一點「民國範」也都沒有,那黃茂盛似乎又偏離了編纂《漢文讀本》的初衷。

那麼,蘭記版的《漢文讀本》裡,到底收錄了什麼樣的文章呢?翻閱的結果,大抵可以將之區分為以下數項:西洋小說節選(如〈盜肉案〉、〈福爾摩斯〉)、現代化事物介紹(〈汽船〉、〈童子軍〉)、古典散文(如黎庶昌〈卜來敦記〉、左宗棠〈與陶少雲書〉)、與當代臺灣漢文人的作品(如張淑子的〈賭博弊害論〉、張篁川的〈寵妾弊害論〉)等,選編的方向相當廣闊,就算在今日讀起來,一點也都不無聊。

那麼,當時臺灣公學校的漢文教科書又長得什麼樣子呢?隨手翻開1919年出版的《公學校用漢文讀本》第五冊,會發現比起蘭記版,公學校版的漢文讀本更偏重實用性(如〈討賬啓〉和〈答討賬啓〉),也有更多日本相關的內容(如〈貝原益軒〉、〈二宮尊德〉)。其在地化的方向,則偏向介紹(如〈臺灣名產〉),但並不選錄本地臺灣文人作品。

兩相比較下,蘭記版確實生動活潑不少。那麼,黃茂盛是怎麼做到的呢?答案也很簡單——他參考了商務印書館編行的教科書。

降低文言佔比、支持一綱多本:五四運動後的中國國文教科書

從出版時間來看,可供黃茂盛參考的,光就商務出版社就有兩個版本,那便是由國學家繆天綬主編的《新撰國文教科書》,與國學大師顧頡剛與新文學家葉紹鈞(即葉聖陶)主編的《新學制國語教科書》。具體來說,黃茂盛到底參閱了哪一本(或哪些本)仍需要更詳細的考察,但若翻閱《新撰國文教科書》第四冊,會發現裡面有不少文章也在蘭記版《漢文讀本》中出現,如〈童子軍〉、〈讀書之法〉、〈賣花女〉、〈盜肉案〉等。當然,儘管選文有重疊之處,但黃茂盛並非照單全收,其選排方式仍有其匠心獨具之處。

那麼,這些編者又是以什麼樣的編輯原則來編輯教科書呢?

儘管在《新撰國文教科書》中,繆天綬並未提出編纂原則,但參看同年同一出版社出版,形式與內容都頗為相近的《新學制國語教科書》,或許也能得到一些線索。《新學制國語教科書》在序言中,指出其選文宗旨是:

本書選擇宗旨,已具有真見解、真感情及真藝術者,不違反現代精神者為限,不規規於前人成例。

也正是在這樣的選擇標準下,身為推理小說的〈福爾摩斯〉才有機會進入教科書之中吧。由此發現,無論編者是誰,其立意都在「創新」而不囿於「前人成例」。那麼,什麼是他們都想跳脫的「前人成例」呢?

商務印書館刊登的教科書廣告,或許可以給我們一絲線索——在《新撰國文教科書》上,刊登了《小學校用純文言之新撰教科書》的廣告。廣告指出:

自學制革新後,小學課本改用語叢,然各地學校為適應環境之要求,仍多採用文言教本者。本館有鑑於此,特請富有編輯及教授經驗者,根據新學制小學課程綱要,用文言文編輯『新撰教科書』全份,以備採用。

顯然,全部採用文言文,而毫無白話選文的教科書,正是當時中國新知識份子亟欲跳脫的對象。他們不僅想加入本國作家的白話文,更野心勃勃地想藉此納入「世界」——如瑞典「拉綺洛孚」(Selma Lagerlöf,今譯塞爾瑪.拉格洛夫)、俄國「斯諦普魯克」(Stepniak)的小說中譯的節錄。身具國學大師與新文學家身份的編者群認為這樣的編輯原則,方可洗去舊有的教育沉痾。

黃茂盛正是觀察到了此點,才絞盡腦汁,讓蘭記版《漢文讀本》巧妙地重合了商務出版的「現代化」、「經典化」的編輯原則,並且花心思「在地化」,從而使得蘭記版《漢文讀本》自發行以降便暢銷熱賣,至戰後不墜。

此外,從上述的廣告中,不難發現,當時的中國其實也存在著「一綱多本」的現象——負責統一編纂中小學教科書的「中小學教科書編審委員會」,要到1933年才告成立。說起來,大師們各顯身手編纂的各種教科書,比起後來的單一定本,難道不是有趣得多嗎?

夠純的文言文,竟然是皇國日本的漢文讀本

看完當時中國百花齊放的國語教科書出版狀況後,你是否會好奇,當時日本的漢文教科書又長得什麼樣子呢?儘管在殖民地臺灣,漢文遭到不小的打壓,然而在殖民母國的日本,它卻一度是與「國語」(日語)同等地位的學科。到了明治末期,在言文一致運動的背景下,漢文的影響力逐漸下降,也開始有了存廢的論辯。儘管最終被併入「國文科」(日文科)之中,但漢文始終在戰前的日本教育裡佔有一席之地。

其中,最具代表性的,應該是1937年東京開成館編的《皇國漢文讀本》。一套五卷的《皇國漢文讀本》中,前兩卷多為例句練習與日本漢文人作品,然而到了第四冊與第五冊,它所羅列出來的篇章簡直讓我聯想到臺灣的國編本教科書——韓愈的〈師說〉、蘇軾的〈前赤壁賦〉、〈後赤壁賦〉、諸葛亮〈出師表〉、柳宗元〈始得西山宴遊記〉……

當然它還是存在著〈村上天皇減服御常膳竝恩赦詔〉、〈明治天皇酬有功敕語〉等「日本味」十足的文章。然而光就比例來看,比起蘭記版與商務版的教科書,《皇國漢文讀本》的選文,說不定才是與臺灣舊有國編本有最高的重合度。

至於《皇國漢文讀本》的編者為什麼要選這些中國文言文的作品?據《皇國漢文讀本編纂趣意書》中所載,編者認為漢文非但與日文息息相關,且日後與滿洲國和中華民國為「同文之國」,所選的文章則是最能體現「東洋精神」,同時給予讀者道德與文學素養的不二選擇。還有一個《趣意書》未曾提及的理由,則是因為當時一般百姓日常溝通使用的日文另有課本,《皇國漢文讀本》並不需要肩負讓受教者能順利溝通與寫作的要務。只要能夠欣賞,就可以了。

這代表了什麼?表示這些文章確實存在著跨越時空與國境的價值?然而日本翻譯這些作品,是為了達到「日華親善」的目標,是為了侵略而做的預備工作。那麼,是不是表示這些文章所蘊含的「精神」,實際上也能為了侵略者而服務?若暫且不討論選文的內容,而光就形式來看,則會發現,文言文比例與古人作家的數量多寡來看,無法成為「去中國化」的鐵證——否則以教科書而言,可能會得出「日本比中國更中國」的詭異結論。

如何看待「國文」在社會中的效用,或許是更重要的。

另一方面,從商務印書館版《新撰國文教科書》、《新學制國語教科書》與蘭記《漢文讀本》來看,白話文學的加入與在地文人的選錄,實是五四精神落實在國文教育層面的積極體現——那麼,選入臺灣在地漢文人與現當代作家的優秀文章,是去中國化,還是再中國化呢?這些問題,或許值得我們更進一步地深入思索吧!

★ 作家小傳

黃茂盛(1901-1978),字松軒,喜愛蘭花。曾就讀嘉義公學校,之後進入嘉義信用合作社工作。手不釋卷,藏書甚豐。後來聽從友人建議,成立迷你二手書舖,為蘭記書局的前身。蘭記書局除了進口中文書籍,亦有編寫中文書籍,為日治到戰後的重要文化傳播節點。

★ 自我介紹

路那,臺大臺文所博士、臺灣推理作家協會成員。熱愛謎團但拙於推理,最大的幸福是躲在故事裡,希望終生不會失去閱讀的熱情。合著有《圖解台灣史》、《現代日本的形成》、《電影裡的人權關鍵字》等。