關於去看身心科診所,也就是一般人說的「精神科」,其實是我自己提出的。

我嘗試了太多辦法想要「努力」擺脫這樣狀態的自己,想要將自己從深淵之中拯救出來。而我跨出的第一步,就是跑去學校的心理輔導中心求助。這需要很大的自我坦白,因為等於是我承認了對於自己的情緒已經無計可施,我需要透過其他的力量來處理自己的情緒。

不過在第一次的初談,我馬上就被「結案」了。

我不太能清楚地描述自己的感受,講話語無倫次。在說明自己的情況時,我始終習慣性地帶著微笑,好像這只是一件「有點傷腦筋」的事。心理師傾聽我、凝視著我,用一些有點明顯的「話術」試圖同理我的感覺,可能是因為我太敏感了,我非常不能習慣這樣的互動關係,但也不敢跟心理師說。

心理師提供了一些調適的方法來結束這次會談,這讓我感到非常的打擊,讓我覺得自己只是這個諮商中心裡面非常「輕微」的case,沒什麼好掛心的,根本一點也不嚴重。於是我就帶著「嚴重占用他人資源」的罪惡感離開了諮商室。再下一次去諮商的時候,就是我最想死的時候了。

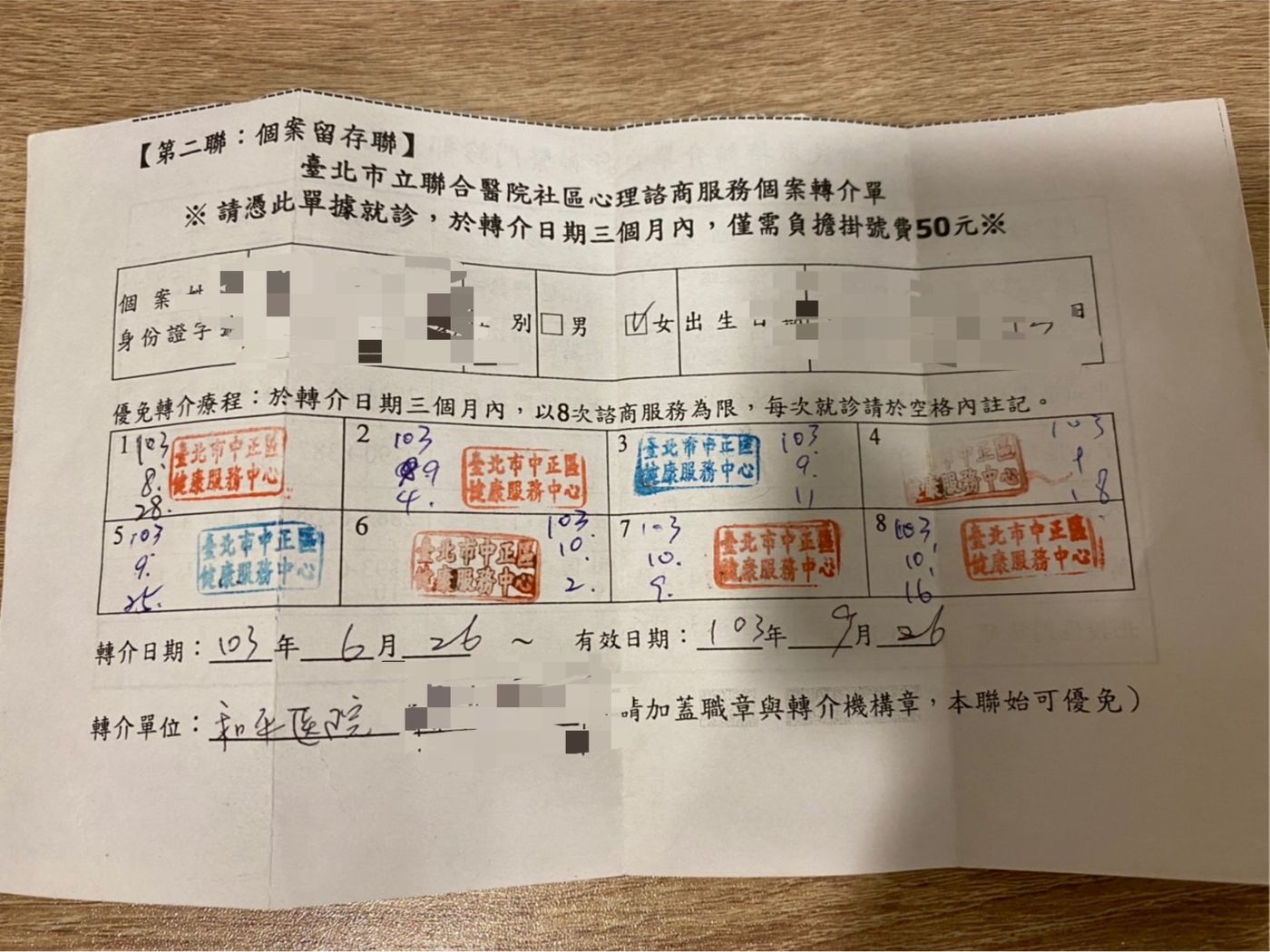

之後連續做了將近半年的諮商,狀況總是時好時壞,而我也認知到諮商並不是一個可以拯救我的地方。心理師扮演一個鏡子的角色,告訴我在一個什麼樣的狀態、我在進行一個怎樣情緒的惡性循環、我是一個怎麼樣的人……他誘導我發現自己,但是並不會告訴我應該怎麼做,然而在更多的自我揭露與洞察之後,我反而更加討厭自己了,更不知道該怎麼融入「人類」這個世界。

最後我去看了精神科,承認我就是一個病人、一個比一般人更不完全的人。不過醫生出乎意料的,並沒有阻止我做任何決定,他只是說:「我們在做的事,只是為了避免在一時衝動下造成的死亡。自殺對有些人而言,當然也是一種解決的辦法。」

我沒有得到任何憂鬱症的診斷,但是每一天睜開眼、每一口呼吸,都依然勉強。我只不過是每天在固定時間吞下幾顆膠囊,一個歪斜的人。只希望自己不會對於這個世界造成任何負擔,不會有人因為這樣的我而受到傷害。