《心理防衛:壓抑、投射、成癮……我們用傷人傷己的方式保護自己嗎?》

📖書籍內容簡介:(節錄自博客來網路書店)

吃不停,不是放鬆;買不停,不是犒賞。這是心理防衛機制「壓抑」(情緒)+「合理化」(心態)+「成癮」(行為)。

心理防衛看似保護自己,

但,其實是傷人傷己的惡性循環。

◎特別企劃:15種常見的心理防衛機制解析。

台灣第一本以最生活化的日常例子,剖析心理防衛+成癮的專書。

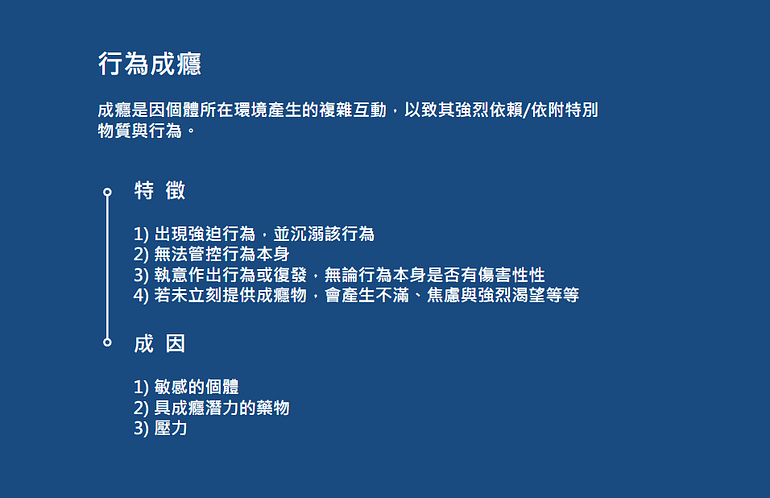

「心理防衛」是內在運作,「成癮」是外在行為;兩者常相伴相生,讓彼此狀況更為惡化。

心理防衛機制由佛洛伊德所提出,而培芸心理師認為心理防衛機制是:不成熟的生存策略,也就是:用錯誤的方式保護自己。

常見的有轉移、壓抑、合理化、投射、抵消、退化……以及暴食、瘋狂購物、破壞力強大的酒精和無法秒離開臉書等社交媒體的各式「成癮」。

這世上,從沒有一個人的人生是毫無問題,沒有一絲一毫創傷。

📝最近閱讀的心理學書籍,都被我歸類在工具書類了,它們很適合單章節閱讀,不需要一次整本重頭開始看,我自己實際上這樣閱讀後,發現這類書籍在人生各個階段,都有可能需要再次翻閱、理解,而且帶來的領悟也會很不相同。

我相信每個人都有或多或少的心理防衛,對於生活與人生,影響的程度並不是我們自己都能夠覺察發現的。藉由生活、生命中發生的、相遇的人與事,才能有認出這些防衛機制的機會。

而這本書淺顯易懂的介紹了這些心理防衛機制,讓我們得以參考並理解原來情緒感覺的由來、行為舉止的選擇,是從何而來、因何而起,我們可以藉由觀察自己,來改變不甚愉快的感受。

這本書我整本看完後,標註了喜歡的文句,記錄如下,分享給大家。

🔖書摘:

心理防衛是「內在運作」,成癮是「外顯行為」,它們可以說是一體兩面,很常見的情形就是相伴相隨。

人會升起防衛機制,就是有不愉快的痛苦情緒「在先」。而情緒(不論正負)就是能量,需要出口,需要處理,需要轉化。

我們終其一生都在學;學著走向自己的內心,學著認識自己。

克里希那穆提(J. Krishnamurti)最著名的經典名言,正是「真理是無路之境」。意思是,所有人想要尋求生命的解答,並非去加入組織,更不是去尋求外面的大師,而是要走往自己的內心。

每一個事件的翻面,都不只是背面,而是有認識自己的線索,有成長的機會藏在裡面。

壓抑是所有心理防衛機制的「基礎」。

自我認同與肯定,是完整自己的最好方式。

英國作家隆納爾德·弗列塞(Ronald Fraser)《玻璃下的鳥》:「反對是在替被反對者加持。」

好的提問勝過直接給建議。

覺知就僅僅是「知道」什麼情緒正在升起,什麼事情正在發生,不涉及對錯、好壞與是非。

過度使用心理防衛,是一場內耗的戰爭。

內心力量與身體能量互為表裡,不是此消彼長,而是一起強,或者一起弱。

📔心理防衛:壓抑、投射、成癮……我們用傷人傷己的方式保護自己嗎?

✍️作者:洪培芸

📚出版社:寶瓶文化

出版日期:2022/04/07