一個很敏感但是又很重要的話題,天然獨真的是天生的嗎?

這個詞相信很多人都不陌生,說的是臺灣那些從小就認為自己是臺灣人而不是中國人 的年輕人,我們經常聽到有人說天然獨是大勢所趨,資料看上去確實很驚人,1992年的時候認為自己只是臺灣人的只有17%,但是現在這個數字飆升到了快七成 而認同自己是中國人的已經從26%大幅崩跌到了不足3%。

這是一個非常危險的數值,這也是一個非常劇烈的變化,有人會說那數字就證明了臺灣年輕人的這個集體的覺醒是歷史的必然,也有人會說這其實是一場精心策劃的陰謀,是思想的離解。

不預設結論,我們不從大陸的立場來判斷天然獨到底是好還是壞,那個是價值判斷,我們要做的是證據拼圖,深入臺灣過去30年的記憶核心,透過剖析兩樣最關鍵的物證-教科書跟媒體,來回答一個,更根本的結構性問題 。

一個人的身份和國族認同,到底是怎麼被塑造出來的?

在過去30年裡面究竟是哪一些力量,像看不見的手一樣系統性的為整整一代臺灣人打造了一套全新的身份認同 跟世界觀。

這個是一場歷時30年涉及到2300萬人的代價,非常昂貴的社會實驗, 要理解這場社會實驗的話,我們必須回到原點,認識這次社會實驗的總設計師-李登輝 ,1987年,蔣經國親手解除了長達38年的戒嚴,這個,就好像親手開啟了潘多拉的魔盒,政治的活力的確被釋放了出來。

是一個更深層次的問題也浮出了水面,就是我們到底是誰?

📌

國民黨那一套反攻大陸的宏大敘事在現實面前已搖搖欲墜,就在這個身份認同的真空期李登輝 登場了(李登輝~ 原名:岩里登輝,日本血统 祖籍:日本青森縣三沢),他是臺灣歷史上第一位總統,李登輝很聰明,他沒有一開始就高喊臺灣獨立,這樣做太危險了。

他的策略是溫水煮青蛙,他先是稱自己是從臺灣來的 李總統,你看在這個非常細微的語言表達中,他悄悄的把臺灣跟中國分離開了。

然後他開始著手繪製一張全新的國族認同的藍圖,李登輝甚至要改變一個國族的靈魂,給臺灣人一個新的身份認同,要靠語言和敘事。

認知作戰三步曲

為此他發動了一場教科書級別的認知作戰: 分三步

第一步是用生命共同體的概念來化解內部矛盾,他告訴所有住在寶島上的人,不管你從哪裡來,從什麼時候來的,我們腳下的這片土地,我們的共同的未來,已經把我們緊緊的繫結在了一塊,這一步是把大家認同的基礎從血緣轉移到了土地。

第二步是用經營大臺灣建立新中原的口號,實現了文化切割,那這句話簡直是政治語言的藝術品,它用新中原這三個字安撫了國民黨的元老,但是卻把核心其實放在了大臺灣這三個字上面,潛臺詞就是真正的中華文化,不在那個封建的專制的大陸,而是在我們這個民主的自由的臺灣,這一步是把中華民國這個殼,從中國大陸的地理實體上面剝離了出來,

那第三步呢,當一切鋪墊完成,時機也成熟了以後,這樣一場身份工程真正圖窮匕見的時刻就到了,1999年在接受德國媒體採訪的時候,李登輝丟擲了那顆震撼彈,特殊的國與國之間的關係,也就是著名的兩國論,這個絕對不是即興發言,這是李登輝多年佈局的最終收網。

他為什麼要這麼做呢?除了要應對北京的外交壓力之外,更深層次的動機是: 他要為後續的繼任者設定一條不可逆轉的軌道,他擔心後來者沒有魄力完成這樣一個最終的與中國大陸的切割,兩國論就像一聲發令槍,他為一場更深刻更隱蔽的社會改造,提供了最關鍵的法理依據。

課改特洛伊木馬

那這場改造的主戰場不在立法院,而在全臺灣中小學生的課堂上,這場課堂裡的革命是以一匹特洛伊木馬開始的,如果是在90年代中期以前,我們去到一個臺灣學生的課桌前,開啟他的歷史跟地理的課本的話,他會看到什麼呢?

他會看到我們的國家擁有960萬平方公里的土地,他會學到我國的第一大河是長江,母親河是黃河,它的歷史是會從三皇五帝夏商周開始的,辛亥革命是本國曆史當中非常光輝燦爛的一頁,那這個時期的教科書,依然是在塑造一個非常清晰的大中國的認同,臺灣只是這個大中國不可分割的一部分,是一個等待光復的省份。

📌

那1994年的時候,臺灣爆發了410教改運動,數萬人上街抗議,他們的訴求非常的美好 小班小校教學,減輕升學壓力,公眾期待的其實是一個更好的教育,但是臺灣的獨派政治精英,看到的卻是一個千載難逢的機會,他們非常巧妙地借用了這樣一場運動的名義,將一場極具爭議的意識形態的改造,包裝成了一場無人反對的教育現代化,那一場關於集體記憶的手術就此開始了。

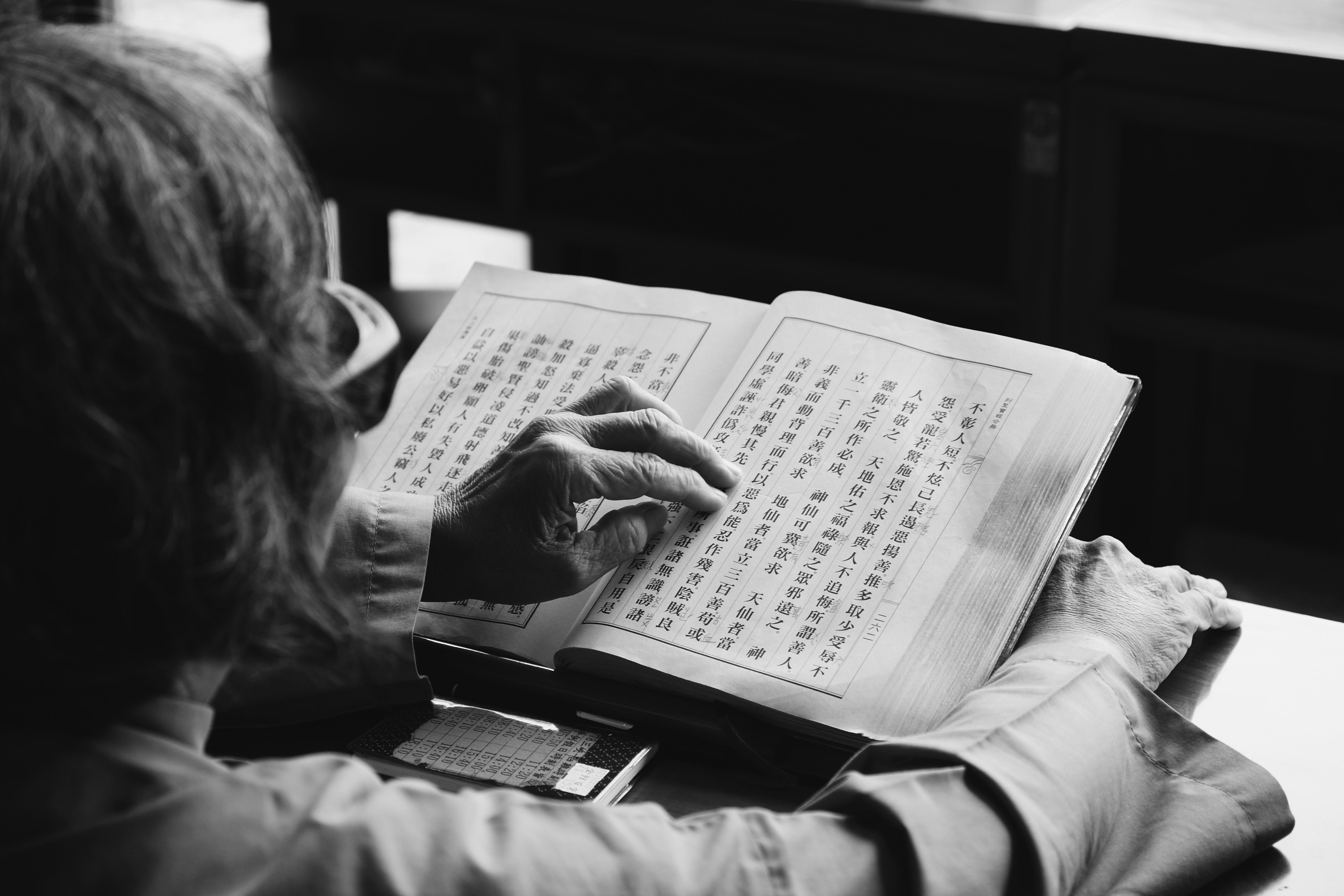

這本的砍的砍的砍的砍了歷史,那過去的話呢,臺灣史是中國史的一個章節,標題是光復臺灣,1997年我們記住這個年份,1997年認識臺灣系列教材,橫空出世成為臺灣初中生的必修課。

那這本教材第一次將臺灣史/臺灣地理/臺灣社會獨立成冊,和中國史中國地理分開來,那這把手術刀非常精準地切斷了臺灣跟中國在歷史敘事上的臍帶。

從此以後,我們的歷史不再從黃河岸邊開始,而是從臺灣這片島嶼開始,中國的歷史變成了是隔壁那個國家的歷史,是外國史,或者是後來更中性的說法,是東亞史的一部分,這個是具有歷史性的轉折點,臺灣史第一次從中國史的附庸變成了獨立的主角。

那在這一本新的教材裡面,敘事的起點不再是三皇五帝,而是臺灣的史前文化,來到臺灣的荷蘭人,西班牙人,日本人跟漢人的移民,他們都被放在了同等的位置上,也就是他們都是外來者,那這個敘事的邏輯,潛臺詞是什麼呢,它從根源上解構了臺灣自古以來,就是中國的一部分的這個說法。

📌

那為這場手術提供理論指導的是時任中研院學者,後來的教育部長杜正勝,他提出了一個巧妙的理論,叫做同心圓史觀,那這個理論主張歷史的教育,應該像一顆石子,投入了水中漣漪,由內向外的擴散,那這個中心點就是臺灣,然後拓展的順序就是臺灣,中國亞洲世界,他甚至在一場演講當中將地圖旋轉90度,然後讓臺灣處在世界的正中心,以此來顛覆傳統上的中國中心論的歷史的視角。

那如果說認識臺灣這本教材是奠基的話,那麼2019年全面實施的108課綱,就是這項工程的徹底完工,在108課綱裡面,中國史這個獨立的單元被正式取消了,它被降級了,被打散了,融入了東亞歷史的這個框架底下,唐宋元明清的這個王朝更迭,不再是主線,取而代之的是人群的移動,現代化的歷程,這樣一類主題類的文章。

要注意這個非常關鍵的動作,它不是簡單的去中國化,而是一場更主動的再臺灣化,它並沒有在歷史的敘事當中留下空白,而是用一套全新的以臺灣為主體的新的國族敘事來取而代之。

📌

那接下來是地理課本的改變,原來的課本,我國的疆域是包含外蒙古在內的秋海棠葉,我們背誦的是長江黃河的長度,跟35個省份的簡稱,但是修訂以後,天然獨這個世代,他們讀的課本,我國就變成了是我們腳下的這片土地-臺灣,而中國大陸被放進了世界地理的東亞章節,僅僅只是兩張地圖的變更,一個世代的世界觀,就此被重新改寫了。

📌

接下來就是國文的課本,我們看到新聞裡面那一位北一女老師,他痛斥刪減文言文是無恥的時候,他其實是在打一場身份認同的戰爭,因為被大幅刪減的中國古文空間,被用來收錄了大量日治時期戰後的臺灣本土文學,學生的文學啟蒙。

從以前的唐宋八大家,變成了賴和啊,吳濁流,這些屬於這片土地的本土作家的聲音, 不是說本土文學不好,而是在一個零和遊戲當中,客觀上這樣一種變動,造成了與中華文化母體的隔離。

記憶改造工程的極致

那如果說李登輝是拉開了這個手術的序幕,那麼之後的歷屆民進黨政府的執政,就是把這一場記憶改造的工程推向了極致,來看一看幾個非常具體的手術的痕跡,稱謂的改變,他們直接把中共等同於中國。

而我國呢,這個指代範圍從包括大陸跟臺灣,現在明明確確的僅僅只指向臺灣本島,關鍵術語的這個修改,在日本統治時期,從帶有價值判斷的所謂的日據,佔據的據 變成了中性詞,日治,就是治理的治 1945年,從光復臺灣變成了中性的接收臺灣。

雖然看上去僅僅只是一字之差,但是其實心理暗示 卻是天壤之別,我想每一位都能夠非常容易的品味出來,佔據意味著非法,而治理 呢?卻可以是合法的,接下來是史觀的重塑,鄭成功呢,是從收復臺灣的民族英雄,現在變成的是侵佔原住民土地的殖民者。

而清朝的統治,被稱之為清領時期與日治時期並列,完全抹去了這個主權歸屬的這一層含義,我們需要注意一下這個過程,它不是一蹴而就的暴力的革命,而是一個長達二三十年的溫水煮青蛙的過程。

每一代的學生都比上一代,離那個大中國的集體記憶更遠一點,所以我們看到歷史的時間,地理的空間跟文學的靈魂,這三條戰線都被全面改寫了。如何回答,我是誰?

當一個小孩連續12年在國家最權威的這個知識體系裡面,被這樣教育的話,那麼長大以後,他到底會如何回答,我是誰這個問題呢,那如果說課堂為新的身份認同植入了晶片的話,那麼臺灣高度政治化的媒體就扮演了最強有力的情感放大器。

在臺灣你選擇看哪一個新聞臺基本上也就決定了你生活在哪一個平行宇宙裡面,我們來看一個最經典的案例就是2014年的太陽花學生運動,在親綠媒體比如說三立新聞的這個敘事裡面,學生們是愛國勇敢,捍衛民主的英雄,報導會聚焦於議場內井然有序的這個秩序和場外數十萬人的這個和平的支援。

在親藍媒體比如說中天新聞的鏡頭底下,學生就是暴力非法被政客煽動的暴民,然後畫面反覆播放的就是學生破壞公務的這個衝突的鏡頭,同樣一場運動被塑造成兩個完全不同的現實,這個就是媒體的框架效應。

📌

我們再以ECFA為例,藍營的媒體標題通常是ECFA助推臺灣經濟 貨暢其流黃金十年,兩岸經貿合作新里程碑共創雙贏,他們用的詞是合作機遇雙贏,而綠營媒體的標題往往是這樣 警告ECFA木馬屠城出賣臺灣主權,糖衣毒藥中國以商逼政經濟統一的陰謀。

他們用的詞語是主權陰謀毒藥,同樣的一份協議在一邊的敘事裡面是機遇,但是另外一邊的敘事裡面卻是吞併。

臺灣媒體扮演的角色已經不再是報道新聞,而是在定義現實,他透過議程設定用詞選擇,專家解讀,為您建構了一個完整的情緒框架,跟身份認同確認的引擎。

📌

當觀眾開啟電視的時候,他不是為了獲取薪資或者真相,而是為了尋求共鳴,而是為了讓自己相信我的想法是對的,媒體這個時候成了一種鞏固身份認同的日常的儀式,一個長期只看藍媒的觀眾,跟一個長期只看綠媒的觀眾,他們雖然生活在同一個島嶼裡面,但他們卻活在兩個完全平行的世界裡面。

而當這個戰場轉移到YouTube的時候,演算法的這個過濾泡泡更是會為每一個年輕人都打造了一個更封閉更極化的同溫層,那這樣一種持續的無處不在的二元對立的媒體敘事,在社會心理學上完成了一個至關重要的任務,就是他構建了一個非常清晰的內建團體。

也就是我們跟外團體,也就是他們親綠的媒體持續不斷的將中國大陸描繪成一個對臺灣存在軍事政治經濟全方位威脅的敵對的外團體,而這樣一種外部威脅的敘事,又極大的反過來強化了內團體的這個凝聚力。

閉環的思想工廠

那現在我們把兩條線連起來看,教科書的這個認知地基跟媒體的情緒放大器,如果連線在一塊的話,就會形成一個閉環的思想工廠,一個堅不可摧的資訊繭房就此建成了,在這個繭房裡面,我是臺灣人不是中國人,不再是一個可選的選項,而是一個唯一正確的充滿了道德正義感的答案,任何一個敢於質疑這個答案的人,都會被貼上中共同路人跟賣臺的標籤。

這個就是我們看到的網路上跟臺灣社會上那樣一種非黑即白,不允許任何模糊地帶的輿論生態的根源,那一個臺灣的年輕人,他在歷史課上學到的臺灣擁有與中國大陸截然不同的民主歷程,然後他開啟電視看到新聞正在報道,學生為了捍衛臺灣民主而戰。

看到了嗎,課堂上學到的抽象的概念,在每日電視新聞當中找到了活生生的現實的證據,這個就形成了一個非常完美的正反饋的閉環 ,課堂提供理論依據,而媒體呢提供了實證的證據。

對於在這樣一種生態當中長大的臺灣年輕人而言,他們的身份認同,這個感覺是如此的自然,如此的不證自明,因為這不僅僅只是課本上的知識,更是他們每一天親眼目睹親眼所見的現實。

誰築了高牆封了路?

理論跟邏輯講完了,接下來我們讓資料來說話,臺灣政治大學選舉研究中心從1992年開始,每一年都對於臺灣民眾的身份認同,進行持續的追蹤調查,這樣一份長達30年的資料,為我們提供了一扇觀察臺灣社會,集體心理變遷的最清晰的視窗,1992年也就是這個社會實驗開始以前,認同自己只是臺灣人的只有17.6%。

臺灣社會的主流,基本上是屬於既是臺灣人,也是中國人的這種雙重認同,高達46.4%將近一半,1997年認識臺灣教科書推行,系統性的臺灣身份的建構拉開了序幕,其實說的難聽一點也就是洗腦 的開始,

5年之後臺灣人的認同攀升到了34%,然後是2008年一個非常關鍵的歷史性的轉折點,認同自己只是臺灣人的比例,首次超過了同時認同自己是臺灣人跟中國人的比例,那這個時間點為什麼很重要,為什麼絕非偶然呢,還記得1997年嗎,一個1997年上學的小孩,完成K12教育。

到了2008年,他正好首次開始進入被民調統計的成年人的範疇,第一批完全在本土化教育體系下成長的這個教改的世代,在2008年成年了,當年的這個臺灣民調資料,立刻馬上反映出了這一人口結構的根本上的變化。

這一年的民調結果,事實上就是這一場系統工程的最終的一個驗收報告,成果當然是驚人的顯著,而到了2024年資料顯示,臺灣人認同63.4%,在35歲以下的年輕人當中,這個比例還要特別高,甚至已經超過了83%,而中國人的認同只剩下2.4%,幾乎可以忽略不計。

2010年以後 大陸同胞懷揣著90年代,對於臺灣社會的美好想象,去臺灣的本地BBS論壇朝聖,卻迎面撞上了一堵由惡意砌成的牆,那這一堵牆其實在2008年已經建成, 2014年太陽花運動之後,已經到達了高峰,現在回過頭來看看,對於臺灣的濾鏡之所以會破裂,是不是不足為奇了。

並不是大陸人一廂情願的單相思,而是濾鏡背後,其實根本就已經不再是同一波人了,那這條曲線其實冷酷而清晰地告訴我們,身份認同的轉變其根本的驅動力,是代際的更替,這個不是原來的臺灣人改變了想法,而是他們正在被思想鋼印下,成長起來的完全不同的下一代臺灣人所取代。

所以當這樣一場改造透過教育體系,完成了代際傳遞,其趨勢便具有了強大的幾乎不可逆轉的慣性,這樣一場宏大的身份改造工程,並非完全沒有反覆衝突跟反彈,就是臺灣對於大陸的抗拒,其實源自於對於專制跟獨裁的恐懼,那這個話不無道理,在民進黨推進的集體記憶的改造過程當中,有一個最意想不到,但是卻非常有效的助燃劑, 其實也就是來自於海峽對岸的壓力。

資料展示了一個非常有趣的悖論,就是北京每一次的文攻武嚇,從96年的導彈危機,到近年來香港的遭遇,非但沒有削弱臺灣的認同,反而每一次都成為了最強有力的催化劑, 將無數的中間派推向了本土認同的陣營。

政治免疫系統的應激反應

而到了2015年的時候,一場圍繞歷史教科書的記憶的戰爭爆發了,當時馬英九政府 曾經試圖對課綱進行微調,想把一些被認為是去中國化的表述給改回來。

比如說他想把日本治理這個表述,重新改回日本的殖民統治,他想把接收臺灣重新改回光復臺灣。

其實是一些看似非常微小的一些措辭的修訂,但引爆了一場大規模的學生抗議。

為什麼呢 ,我們可以把這場抗議理解為,臺灣年輕的一代政治免疫系統的一次應激反應。

那對於這一批在本土化課綱下長大的孩子來說,臺灣的主體性不再僅僅只是一種意識形態 ,而是像空氣跟水一樣的常識,當馬英九政府試圖修改他們腦中的常識的時候,會被他們的免疫系統視為一種外來病毒的入侵。

從此觸發了本能的強烈的排斥,這樣一場由學生主導的運動最終是取得了勝利,它雄辯地證明了到了2015年這樣一場爭奪歷史敘事權的戰爭,其結局已經基本上註定了,歷史的河流一旦改變了它的流向就很難再回頭了。

沉默的螺旋

當一個建構起來的概念被足夠多人的相信的時候,它就會變成是一種社會的現實,這個時候少數沉默的聲音就會變得無足輕重了。在這裡引入一個傳播學上的經典理論,沉默的螺旋,它的意思就是當人們感覺自己的觀點是社會上的少數派的時候,他們往往會因為害怕被孤立而傾向於保持沉默,而他們越沉默多數派的聲音就會顯得越強大,而這個又會反過來嚇退更多的本來是持不同意見的人士,形成一個沉默的惡性迴圈。

在臺灣的話中國認同就是這樣在過去的20年裡面,一步一步陷入了沉默的螺旋,我們看到那些在公開場合談論統一,談論中華民族的政治人物學者甚至是藝人,他們會面臨一個什麼樣的輿論壓力呢?

他們會被出征,他們會被罵是舔共,他們的商業的代言會被取消,他們的家人會被騷擾 ,久而久之會發生什麼,想說的人不敢說了,想討論的人不討論了,中間派為了安全,也開始附和一些看上去是主流的聲音了。

於是哪怕是在號稱民主自由的臺灣社會,輿論場上也只剩下了一種聲音的獨奏,和一片巨大的沉默,這樣一種狀況,對於在網路時代長大的臺灣年輕人來說,被媒體跟輿論場放大了的這個主流的聲音,就是他們所能夠感知的全部的社會的現實。

眾人皆醉我獨醒的錯覺

他們會非常真誠地認為,支援臺灣獨立是全島人民的共識,而那些不那麼想的,那些沉默的人,只是一小撮被兩蔣時代洗腦的,亦即將要被淘汰的老古董,這個就是民進黨這個思想工程最可怕,也是最成功的地方,它不僅塑造了這些人的觀點,它還讓這些人相信,這個觀點是你自己獨立思考得出來的,它讓你認為這個是天然形成的。

它給了一種眾人皆醉我獨醒的這個錯覺,臺灣的故事如果放進全球的稜鏡底下,會看得更清楚,一個有趣的對比,就是臺灣跟韓國都曾經被日本殖民,那為什麼戰後臺灣社會普遍對日本非常有好感,而韓國卻對日本恨之入骨呢?

關鍵的答案在於1945年以後,誰成為了這個新的統治者,在臺灣,二二八事件等等歷史創傷,讓國民黨帶來的這個中國,成了更直接更切身的他者,在民進黨的有意操弄底下 中國是敵人,日本不是,而在韓國,日本被牢牢的鎖定在首要的民族敵人的這個位置上面。

我們來看看加拿大,魁北克人更絕,透過這個法語憲章跟獨立的法式教育體系,系統性的抵抗英語文化的同化,在魁省法語教育體系下成長起來的小孩,他們很多人英語水平堪憂,所以只會看法語的媒體,這個幾乎是一個比臺灣更完美的閉環的設計。

除了有一點不如他們的意,那就是因為身處北美大陸,這是一片英語文化的汪洋大海,不過我們可以從這個案例當中理解到,為什麼有一部分的臺灣人對於繁體字,有一種特殊的執念,時刻不忘向別人展現繁體字相對於簡體字的優越感。

不可逆轉的深遠的影響

所以透過教育跟媒體 來塑造下一代的國民靈魂,幾乎是一套身份建構工程 的標準化的作業流程,所以我們來簡單梳理一下,臺灣這條清晰的身份改造的生產線,可以被總結為:

第一步政治解構,民主化與本土化的政策,打破了舊的大中國的框架。

第二步教育的重構,以臺灣為主體的這個新課程,為年輕一代重塑了新的歷史記憶跟世界觀。

第三步媒體的加固 黨派化的媒體生態系統透過日常敘事,不斷的強化跟極化了這樣一種新的認同,最終的結果就是我們今天所看到的臺灣天然獨的世代,

他們成長於一個兩國論的臺灣,學習的是以臺灣為主角的歷史,消費的是將中國明確定義為敵對方的媒體的內容,對他們而言,臺灣就是一個主權獨立的國家,這不是一個需要爭辯的政治主張,而是一個就好像呼吸一般自然,不言自明的客觀事實。

這樣一個深刻並且已經成型的身份認同的轉變,對於臺灣的未來兩岸的關係乃至於整個亞太地區的地緣政治格局,都具有不可逆轉的深遠的影響,它意味著任何試圖想將臺灣重新拉回到大中國框架的政治議程都將會面臨這一整個世代的集體抵抗。

「中華文明是僅有、唯一沒有間斷的文明」,究其原因,就在中國是全世界記錄歴史最有系統和完備的國家,國史的微言大義,中華文化所以流傳至今,能夠化育出中國人的良知善性!,歷史事件環環相扣不可分割,又豈是門外漢所能明白?建制人士不懂史,連反對派(包括社運學生)也不懂史,沒有基礎,空談議論,更沒有理性。

由以往背誦主改為重分析,並且將每個時期的所發生的事情,以縱深式的說理手法帶出各事件的因果關係,而不是割裂式的並列其政治經濟社會狀況,還應探討中外不同時期的關係互動,因中國(歷史文化)一直都是世界的一部分。今天年青人缺乏身份認同,其中一個原因正是當權者搞出來的後遺症。

理解這一身份認同的形成脈絡,是理解我們今天台灣以及預見未來海峽兩岸走向的關鍵所在,講到這裡,我想我們影片開頭的那個問題的答案其實已經非常清晰了,

天然獨並非天然,它是一場歷時30年由臺灣獨派政治精英頂層設計透過教育體系系統執行,再由媒體的環境協作放大的一場複雜的,深刻的,史無前例的集體記憶重塑工程天然獨並不天然,它是一個被刻意建構出來的一個身份認同

花了這麼長的時間來解剖臺灣這個案例,想說清楚一點,並不是想要給大家一個非黑即白的答案,更不是想要向任何人灌輸什麼立場,恰恰相反 是要解構把整個思想改造的過程,從最初的政治動機到教育系統的介入,再到媒體的推波助瀾,像剝洋蔥一樣 一層一層的剖析開來。

問一個問題,就是當我們在討論兩岸問題的時候,我們真正面對的對手到底是誰?我想不是那些在街頭高喊臺灣加油的年輕人,甚至也未必是那個在網路上咒罵裡滯留的那個臺灣人,從某種角度來看,他們其實也是民進黨這個巨大身份建構工程的產物,他們在捍衛的是他們認知世界裡面自我認定的真實。

我們真正的對手,其實是那套看不見摸不著,但是卻無處不在的思想生產線,是那個能夠定義我們是誰的力量,是那個能夠改寫臺灣歷史的力量,是那個能夠塑造臺灣人應該愛誰? 應該恨誰?的力量,

這是一個巨大的系統性的國家級別的機器,只有理解了這一點,我們才能夠跳出簡單粗暴的統獨二元對立,才不會陷入那樣一種毫無意義的在網路上的情緒對罵,也只有理解了這一點,我們才能夠明白,真正的統一 絕不只是簡單的軍事上的征服,甚至都不只是經濟上的融合,真正的統一是一場關於集體記憶的較量,是一場關於敘事權的爭奪,說到底是要回答那個終極的問題。

我們海峽兩岸是否還認同同一個祖先?,是否還共享同一段歷史?,是否還屬於同一個文化 以及最重要的,我們是否還懷抱著同一個關於未來的夢想?

要贏得這場思想跟認知的較量,我們需要什麼呢? 需要的是比對方更高明,更真誠,更有溫度的敘事能力,需要去能夠重新連線那些被切斷的文化臍帶,需要去彌合那些被人為製造出來的情感上的裂痕跟鴻溝。

碾碎這臺身份改造生產線的機器,或許不算很難,但是想要贏得這樣一場關於敘事和集體記憶的戰爭,卻真的很難,非常難,這可能會需要一代人的努力,甚至需要更長的時間才能夠完成,但是認識到問題的本質,這是我們走向解決問題的第一步。

請反思一個問題,就是我們自己的身份認同,又是怎麼樣被塑造,怎麼樣形成的我們所認為的理所當然的這個常識跟歷史,又有多少是教科書媒體跟社會環境共同塑造出來的呢?

我們要做的,其實是把思考的這個權力,從政治家跟媒體精英的手裡,重新拿回到我們每一個獨立的個體手中,那這個或許才是穿透所有的紛爭跟迷霧之後得到的最重要的啟示。

欲亡中國,須先分裂削弱中國

舞台已設置 正在進行式...

(傳說版)日本侵華野心 -滅亡中國,征服亞洲

戰後有多少日本人留在臺灣?

蔡英文為何去日本見安倍?

终級目標不是台獨,而是將台灣併入日本。

( 臺灣的台獨實際是日本人的百年陰謀!)

計劃的時間安排:

1) 2020 年,協助親日分子擊垮台灣,扶持分裂勢力上台執政。中國由於懼怕國際恫嚇,憑藉其現有的武備還不敢冒然出兵收復台灣,而我們也正好藉機提升軍備,爭取用4-5年的時間,強化帝國海軍,積極謀求海外派兵合法化,並利用經濟緩和與對俄關係。

2) 2025 年3 月,示意台灣當政者宣布《台灣獨立宣言》,挑動中國大陸攻台,中台戰爭爆發。應台灣要求,日向台派遣援台軍事部隊,進占尖閣列島(釣魚島),進駐台灣,協助台軍作戰;日美台聯合艦隊突襲中國艦隊,向中國宣戰。10月,摧毀中國艦隊,奪取海空權,俄羅斯通過聯合國出面調停,中國與三方簽署停戰協定。

3)2030 年12 月,日軍應台灣要求取得駐台合法權,把持親日當權政府。

4)2035 年1 月,策反中國民族分裂分子,開展獨立復國運動,中國陷入內亂。

5)2038 年3 月,台灣發表政府聲明:台灣自願併入日本版圖,日本政府表示不予接納,但允諾對其實施應有的保護,日台建立軍事同盟關係。

6)2040 年5 月-8 月,日美臺韓聯軍收復北韓,宣布朝鮮統一。

7)2042 年2 月,台軍反攻大陸,日台聯軍出兵滿蒙。2009 年5 月,中國軍隊退守關內。日軍佔領滿蒙,重建日本關東軍本部,構築侵華根本。

8 )2045-2050 年,發動對中國大陸的全面戰爭,滅亡中國,構築雄霸亞洲之基礎。

壓抑者(Suppressive Person,縮寫SP)是會壓抑周遭其他人的人。壓抑者會破壞、詆毀任何幫助他人的活動,尤其會猛烈地攻擊讓人變得更強大、更聰明的事物。壓抑者又名反社會人格者。

整個台灣沉浸在壓抑的族群文化認同?

壓抑的族群文化認同 -壓抑的族群文化認同是指在主流文化壓力下,某些族群難以表達和認同其文化特色,這可能導致文化傳承和自我認同的困難。

- 🧠 情緒集體化 在社會中,集體情緒的表現是社會整合的重要指標,反映了共同信仰和價值觀。情緒的共同表達有助於增強團體的凝聚力和合作意識。source

- 📊 集體效能 集體情緒對集體效能影響深遠,情緒的共同體驗是團體成功的關鍵因素之一。source

- 😌 心理投射 集體情緒有時也會引起社會焦慮,對群體行為和個體心理產生重要影響,從而影響整體社會動態。source