【題外話:標籤🏷️「書評•評書」新作品達到120篇,感謝支持。達10位支持,每週將有更多書評和獎勵。】

很多流亡作者取道香港,逐漸將香港與「流亡」二字聯繫起來,未料到的是香港有一天會成為很多流亡者回望時那片被蠶食的故土。昨天讀完了納博科夫的詩集,餘香四溢,但「流亡」二字總是從一篇篇的詩歌中跳出來,揪著我的心。

詩集開篇有Thomas Karshan詳盡的介紹,第一句便是:「如喬伊斯一般,納博科夫首先是一位詩人。」在讀納博科夫詩歌之前,讀了很多他的小說,長篇的、短篇的,(這裡記得 @吳郭義 主席也曾向我推薦納博科夫短篇小說,再次感謝),雖然說對他散文式的敘述方式非常喜歡,但並沒有更深的理解;這本詩集則完全將我的理解加深,也帶我進入了一個納博科夫可能不為人所熟悉的世界——流亡。

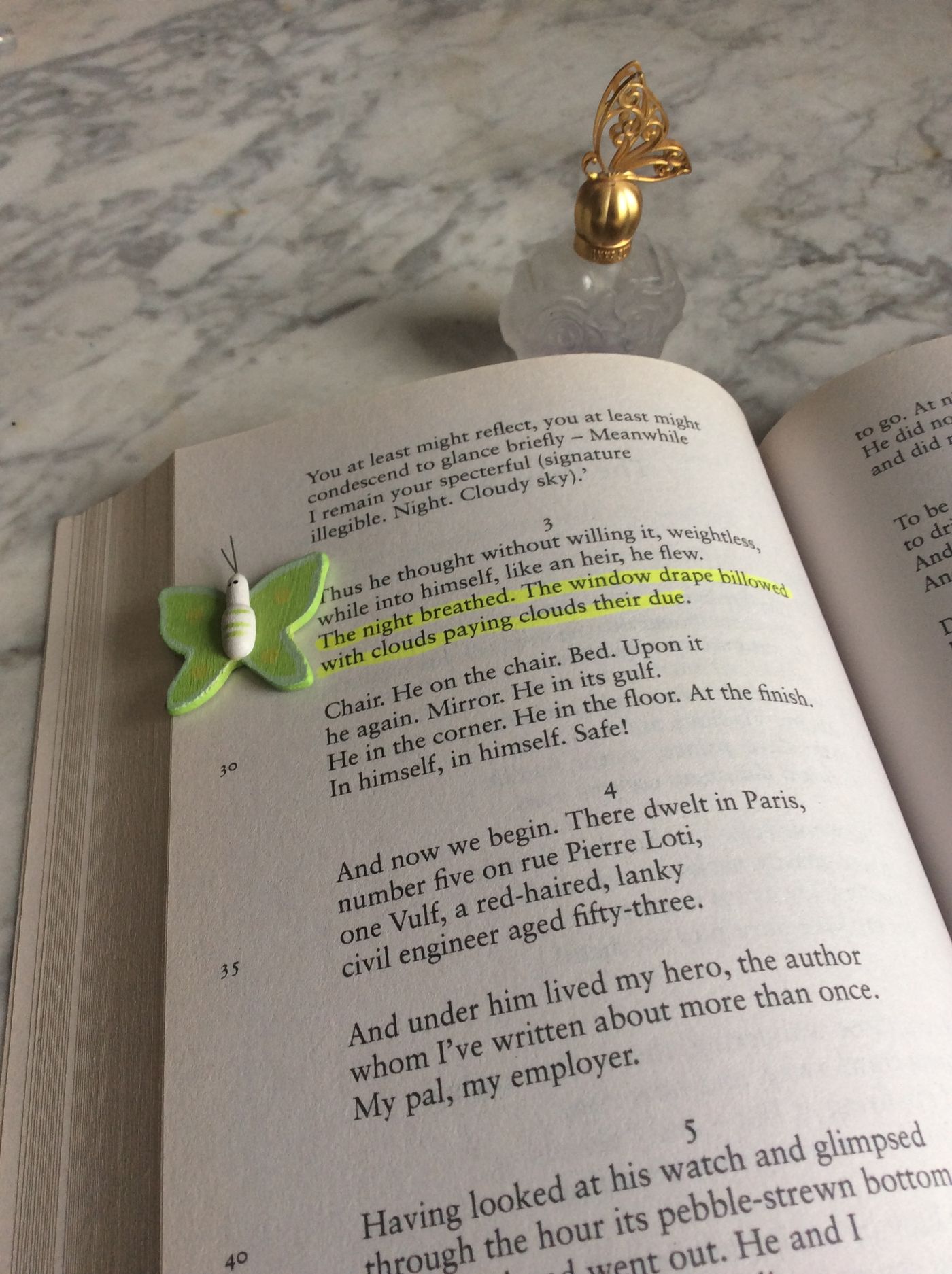

這本詩集是蘭登書屋的經典版本,其中包含納博科夫兒子Dmitri翻譯的詩歌,剩下的是收錄在Poems and Problems中的俄文、英文詩歌。介紹中Thomas Karshan也提到了,這本詩集並不是一個納博科夫詩歌的編年史,而是更好地重現了當年Poems and Problems的風貌。之所以這樣說,是因為Poems and Problems已經停版,如今亞馬遜上一本三百多美金。不過還是要說上一句,納博科夫真是愛極了頭韻!這個版本中收錄了很多納博科夫從未發表過的詩歌,有些是1916-1918年納博科夫家還在俄國時候寫的詩歌,也有1919年之後納博科夫家移民至西歐之後以及在劍橋讀書、移居柏林時的詩作(因十月革命舉家移民)。很多詩作中,納博科夫都切切表達了對於故土的思念,置身歐美也並未將納博科夫完全從「流亡之痛」中抽離出來。

在題為「Spring」的詩作中,納博科夫吟詠當從「流亡的哀嘆」(exile's lamentations)中抽身出來後,更能夠感受內向性的一份寧靜,也把感受驕傲靈魂的至上幸福(the proud soul's beatitude)作為詩的最後一句。我想,流亡的納博科夫定是驕傲的,他的家世,在俄國十月革命之前貴族留下的照片都能傳達出一種驕傲的、世代顯貴與歐洲文化浸染出的儀態【想起沙皇一家的照片】。流亡的人,也定是驕傲而堅韌的,無論曾經是不是貴族。

納博科夫也寫了些吟詠法國的詩歌,如在題為「普羅旺斯」的詩作裡,納博科夫又感嘆自己擁有的至上幸福,不過,在其中,他也提到了置身流亡之痛中的細微情愫,而將自己稱作「一名跌落在無法清晰辨音的拉丁蟬鳴中的俄國詩人」(to be a Russian poet lost among/ cicadas trilling with a Latin lisp!) 同樣,也是詩作的最後一句。詩人被普羅旺斯的美景包圍,蟬鳴卻引起納博科夫對母語的懷念。雖然他語言並無障礙,但似乎一首首的詩歌裡都能讀出即便這樣,納博科夫依舊念念不忘的母語,那斯拉夫的腔調。

真是對納博科夫的通感佩服的五體投地。在蟬鳴中聽出拉丁文法算是其中之一——

由此想到,之前看到寫海外華人在非華語語境下找書、讀中文的難,突然覺得即便並非流亡都是如此,而流亡的、或許一生不可再回到故土的人心中會是怎樣的「國恨家仇」。

納博科夫在劍橋的「The University Poem」裡還曾雄心壯志地寫道:「夠了,總有一天我會回來的」(Enough, I will return one day),不知道他寫這句的時候,是不是也心中纏鬥,問自己,「會麼?」後來,在題為「流放」的詩作裡,納博科夫自問能不能說一個國家首字母由「f」開頭,接著卻用「forget」和「farewell」作答⋯⋯

詩歌裡讀出好多痛楚,然而,納博科夫幾句對好詩的讚賞卻在流亡之痛以外維持住了那份驕傲,甚至還有些嘻笑xD,分享如下——

quiet modest poetry is, as it were, written not in emigration, but in a thicket of alder-trees, in a miraculously unchanged leafy Russia, where there is no place for communist blockheads.

--Nabokov 31.August.1927

納博科夫的詩歌並無多變的形式,倒是有多變的韻腳,令人嘆服。

更多英文詩句原文,請移步這裡。