閱讀緣起

會接觸這本書,是因為我的憂鬱症最近不小心復發了。復發後的狀況比第一次發病還嚴重。因為意識到自己已成為別人的負擔,為別人帶來困擾,我宣布不再對外求救。我把自己逼到只剩兩條路可以走,要嘛好起來,要嘛死掉。

在試圖靠閱讀來調解情緒的時候,在電子書店看見了這本書。之前就曾經聽說過「阿德勒心理學」,也知道這本書相當有名,但或許是契機未到,所以並沒有閱讀的衝動。直到這一次復發,我想是時候拿起這本書來重新學習被討厭的勇氣了。

核心觀點

這次不同以往那樣閱讀完整本書才寫讀書筆記。因為這本書的每一章都需要讀者細細咀嚼思考,所以這次會以拆書的形式,分章節跟大家分享書中內容。本書的敘述是由一位哲學家和一位憤青的對話交流,所以並不會像理論書籍般那麼深奧難懂。

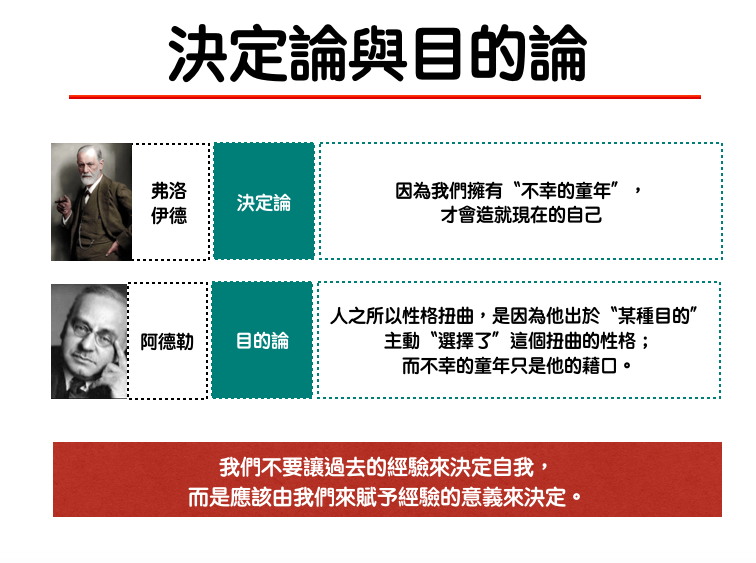

這本書主要圍繞在解析「阿德勒心理學」所主張的「目的論」,還有與之對立的佛洛伊德「決定論」如何讓人無法感到活在當下的幸福和愛自己的快樂。

內容拆解

【第一章:否定心理創傷】

不是「世界」複雜,而是「你」把世界變複雜了。

問題不在於世界是什麼樣子,在於你是什麼樣子。

「目的論」vs「決定論」

「阿德勒心理學」是完全否定心理創傷的存在的。跟哲學家佛洛伊德的「決定論」不同,阿德勒主張的是「目的論」。這兩種理論有什麼分別呢?

「決定論」是因果定律,因為過去的經歷所以造就現在的你;「目的論」是指一個人為了達到某種目的而利用情緒為工具去做出某種舉動。一般的咨詢師或精神科醫師都是以「決定論」為立足點出發,都只會說;「你現在所受的痛苦,是因為過去的某件事。」;而「目的論」則認為過去並不是決定你現在和未來的因素,而是你對過去的解讀決定了你現在快不快樂。

以書中的例子來說:一個年輕人患了一種一踏出家門就會全身發抖和心悸的心理疾病,所以長期把自己關在家裡。他想要改變,想要找一份工作,但是無法踏出家門的病讓他沒有辦法改變自己的現狀。哲學家對這位年輕人的狀況用「目的論」來分析,便得出了這位年輕人這麼做是為了引起父母的擔心、關心和注意(目的),所以製造出踏出家門便會不舒服的狀態(情緒工具)。

人生不是別人給的,是我們自己選擇的。決定要怎麼生活的,是我們自己。

阿德勒認為,決定自我的不是「經驗本身」,而是「賦予經驗的意義」。我們是藉著「賦予過去的經驗什麼意義」來決定自己的一生。不論過去經歷過什麼事,你賦予它的意義,就決定了你的現在。問題不在「經歷過什麼事」,而是你「如何解釋它」。

如果我們一直用「決定論」來思考的話, 就會受到過去束縛,未來也永遠得不到幸福。

人是可以改變的

在「阿德勒心理學」中,人是可以改變的。只要改變思考的方法,從一般習慣的「決定論」換成「目的論」的思維方式,人是絕對可以改變的。

如果認為是過去決定現在和將來的一切,而過去又無法改變的話, 那麼活在此時此刻的我們,對人生就完全束手無策了。因為潛意識認為過去無法被改變,導致現在與未來的種種糟糕,我們會開始變得絕望、厭世,然後變成了悲觀主義者。

你或許曾經這樣想過:「如果能變成某個人那該有多好啊?」。這就是很多人感受不到幸福的原因。·因為你不愛自己,所以把「變成別人」當做愛自己的手段。

你選擇了你的不幸

書中提到的這個觀點讓我恍然大悟。眼下的不快樂是自己選的;你的絕望是自己選的;你的受害者身分是自己選的;你討厭自己也是自己選的。因為這對你來說是一種「善」,是你的舒適圈,是你為了要達到某種目的而做的選擇。或許是別人的關心,或許是別人對你的珍惜,又或者只是你想要讓自己離開現在所處環境所製造出來的行動而已。

現在的你之所以不幸,是因為你親手選擇了不幸,並不是出生在不幸的環境下。你在人生中的某個階段選擇了「不幸」。不是因為你生在不幸的環境中,也不是你陷入不幸的狀況,而是因為你判斷這種「不幸」對自己是一種「善」。

改變你的生活型態

或許是因為安全感不夠,大多數人不敢選擇新的生活型態。因為擔心做出改變後會無法預測未來,無法確保自己能過上幸福日子。所以很多人選擇了安於現狀,至少是安全和安心的。

你之所以無法改變,是因為自己下定決心「不要改變」。大概是因為對你而言,現在的生活型態即使有點不方便或不順心,但相對來說,維持現狀還是比較容易控制、比較輕鬆吧。

這本書一再強調,我們之所以不幸,並不是過去的經歷或環境造成的,更不是因為能力不足,只是缺乏了變得「幸福的勇氣」。如果我們一直活在「如果能變成什麼樣的話…」這種思維裡,我們就無法改變不幸,因為我們關注的是別人怎麼活和別人怎麼看,不是我們自己。

決定你人生的,是活在「當下」的自己。

《被討厭的勇氣➀》

作者:岸見一郎、古賀史健

譯者:葉小燕

出版社:究竟