壹、前言

今年是伊甸活泉在台灣實踐「精障會所模式」的第十二年,十二年前的我們是因為不接受一個人被診斷有精神疾病後,這一生就被當作「病人」的身份來對待的方式,而開始嘗試運作一種非醫療思維邏輯的互動模式,期待一個「病人」有機會藉著參與、自決、肩並肩工作來回應自己作為「人」的欲望、權力與責任。

「精障會所模式」的運作是一群人真實地落在日常生活中面對彼此,工作者與精神疾病經驗者以夥伴關係為基礎,共同做一些對人、對群、對社會有意義的事,感受到彼此間被需要與付出的美好,及與一群人同在的歸屬感與價值感。而我們發現當我們不再單單以「病人」的眼光看待精神疾病經驗者時,他們就有機會練習回應世界對一個人各種社會角色的期待。同時,我們也看見在精障會所裡的生活練習,並不足以讓精神疾病經驗者在社會上落地生根,所以還運用各種形式的活動,例如:真人圖書館、公民記者、文字記述及布偶劇等,對外展演我們自己,嘗試著跟社會大眾對話,期待編織出一個社會網絡,來承接每個人的差異性。另外,也發展就業支援系統,讓精神疾病經驗者有機會以就業者的身份獲取成就感與生活所需,長出因能夠自立生活而來的存在感與價值感。

記得兩年前我們也曾站在這個場域分享「精障會所模式」的實踐經驗,那時應該是我們運作「精障會所模式」的高峰經驗期,有一群人因此而有機會翻轉自己角色位置,在精障會所裡得以回到身為『人』的位置面對彼此。

這兩年來,我們更進一步地看見精神疾病經驗者,即使吃了藥,即使進入會所這樣注重社會心理關係這樣承接著的社群,仍然有人無法在自我承接與社會連結間平衡,而產生身心的斷裂感與破碎感,我們感覺到這當中有著阻擋身心復元及卡在社會邊緣的黑洞結構中,我們不禁要問自己,工作者與精神疾病經驗者處在什麼樣的斷裂之中,以致於無法讓自我與社會發展取得聯繫,工作者的清楚,究竟在現有體制及社會處境下,能轉換成多少的發展空間;工作者的以為,會不會是工作者的自我滿足與欺騙,究竟要創造一個什麼樣的空間得以讓人與社群承接與落地生活。

貳、從以為的『陪伴』、看見『箝絆』再次創造『培伴』

過去我們努力地『陪伴』著精神疾病經驗者,創造一個可以自主參與的平等空間,鼓勵大家勇敢地拿起自決的權力,陪在他們的身邊等待著各種協同前進的機會,為了抵抗強大又堅固的醫療思維,為了拉開家庭關係裡綿密的相依,我們關注於個人自主權的彰顯,回頭來看,我們認為對於習慣依賴醫療與家庭的精神疾病經驗者與工作者而言,這個『陪伴』過程是必經之路,但若要繼續前進,我們就必須返身面對現在的關卡。

在精障會所/工作坊/社區復健中心的門口看見了徘徊的人們,進不來,而這些進不來的人,是受到什麼阻礙?為什麼他們會徘徊流連進退不得?而那些困在家裡出不來的人,又有誰真正進得去呢?精神疾病究竟是病,還是個人心智心靈感受能力差異下的政治分解分裂?除了藥物還有什麼面對的方式嗎?

我們的社會資源多數是落在精神疾病經驗者身上,家庭照顧者得不到支援卻要承擔精神疾病汙名的所有後座力,在醫療與社會福利巧化轉手國家責任給家庭照顧者,同時他們承受著家庭汙名與最終資源的承擔擠壓,那誰進入家庭、誰『培伴』了照顧者了?

隨著所有價值資本化的社會(做志工或善心都可資本化),勞動市場對人力的要求條件日趨嚴苛,人工智慧不斷進化的惡果是不能沒有條件不跟上,或者跟得上的人才是瘋了,我們活在一個以不正常的生活方式努力去獲取正常生活的吊詭,或許能競爭的人才是生了最多病的人,因此什麼是我們這一群人的出路呢?

帶著精神疾病經驗的人,在專業服務關係裡被專業分工與資源限制拆解與分散,面對專業化、醫療化與福利化,他們的集體資歷沒有被自己分辨與認同(文化),沒有自己的詮釋與語言?

這些關卡從過去到現在都存在於我們的社會中,通過「精障會所模式」的實踐,當精神疾病經驗者與工作者有機會翻轉自己的角色位置,我們更有能力與條件將這些關卡看得更清楚,我們看見本以為的『陪伴』中,沒能看懂的『箝絆』與拉扯,關係裡不缺少臉孔,不缺乏變化,但缺少看懂彼此的方法,多數時候是身為工作者的我們走得太快又太急,如何讓工作者慢下來,讓工作者可以安然地處於不確定之中,不急著找到答案、說出答案,就成為『培伴』力量的起點。

叁、發展更多元『培伴』彼此對待差異的工作方法

一、在社群土壤中差異化、個別化的對待方法-以開放式對話作為方法的參照

下午一點,樓梯間一名會員在大聲怒叫,趕緊走出去看怎麼一回事,發現他正對著電話那一端大聲叫著:「我好累,我好累,我…好累…。」見狀,我只能先試著用手撫摸著他的背,輕輕地拍著,再按按他的肩,他仍舊在大叫著:「我好累,我不要。」接著,啊啊啊…繼續吼著。看到電話螢幕,我發現是他的母親,於是我問他:「要讓我和媽媽說說話嗎?」一會兒…,他把電話交給了我,靠著牆攤坐在地上。和媽媽談完之後,回頭看著他,感受到他的情緒似乎已平復,約他待會活動後再和他聊聊日後的計劃。

我趁著活動間回辦公室趕一份會議紀錄,約莫十五分鐘後,傳來驚慌聲、東西掉落聲,我衝過去後,發現他正把單槍、筆電等公用物品全摔到地上,就趕緊把他駕住到可以安靜談話的空間,但有另一會員大功的情緒因此被引爆了,嚷嚷著他的帽子被弄溼了,大功要求我報警但我不肯,因為我知道他現在需要的是陪伴,而不是找警察來壓他強制送醫。大功因為對這樣的處置方式並不滿意,隨後跑進來惡狠狠地吼他,他也不示弱吼回去,兩人之間的衝突即將引爆。

我將大功拉出去請他先不要過來,但隨後大功卻跑進來罵髒話,他也不甘示弱地回擊,我再次拉大功出去,並且呼叫其他工作人員過來,當時我們的房舍正在整修,大功跑出去拿了鐵條進來要打他,他看了也不害怕地對著大功衝過去,而我很緊張恐懼地對他大叫,想要制止他不要引爆大功的情緒,正當大功作勢要打下去的時候,我拉住大功的手及時制止了,大功跑了出去,另一位工作人員也跟了出去,沒多久大功回來說:「報警了。」 我說:「報就報了,沒關係!」

回頭,才真正有時間和他聊聊,瞭解他心裡在想什麼?怎麼了?他說:「不想活了。被大功打死最好,他活得好累,沒有意義,生活沒有目標,沒有充實感,找工作找不到,找到也做不久,真想死。」我說:「其實你是個很有才華的人,你會的東西不少,你不是沒有能力,不是沒有辦法工作,而是你沒有辦法面對工作的壓力、挫折,你現在作息不正常,半夜三點睡,次日下午三點醒來,你根本逃避於現實白天的世界不去面對,可是你會的東西是我不會的,你是有工作能力的

只是承受不了因為工作而來的壓力、挫折,甚至接不住是對自己的身體形象的種種,在職場也沒有空間讓你練習情緒或接住你。」我接著說:「不然,你來活泉當志工,但我會以志工工作的要求對你,而不是輕輕鬆鬆做會員,做個被服務的障礙者,至少持續半年的時間。」他說:「要做什麼?」我說:「就做你擅長有興趣的事,你可以幫忙打逐字稿、編輯刊物等,雖然沒有錢,但至少每天醒來時知道自己可以做點事情,每天的生活會因此而充實,就把它當作情緒職業訓練好了,我會在工作中給你壓力,而當你有情緒了就跟我們討論,練習如何調整,至少在這裡發洩情緒是安全的,但你的責任是清楚知道,情緒只是結果,如何面對生活的種種更是重要。」

後來,他主動對我說要向大功道歉,我先確認了大功是否願意接受,也和大功解釋了他生活的挫折,大功和我走了進去,大功尷尬又有點防備地看著他,他隨即點頭對不起,大功也很主動地說:「過了就算了。」還主動舉起手,握了握他的手,我很訝異也很感動。

一般人聽到人有精神疾病會很害怕這種人吧!但其實他們就是這樣的單純,也因為懂得彼此的苦,所以能很快地收拾好自己去擁抱對方。

接著我邀請他去跟受驚的大夥兒(特別是全都是女生)道歉,要他面對他帶給人恐懼的責任,我同時也希望藉此過程讓大家以後不要害怕見到他,也希望這個事件有機會帶給大家對情緒有正面的看待,他主動說:「對不起!讓大家無辜受累了。對不起!」我請他說一說自己究竟怎麼了,因為他有責任說清楚,而這樣也讓其他人得以理解而接納。

他說了十多年來的苦,一直壓抑著,一直以來都用失控的情緒來表現受到的苦,近來的不順遂,活得很累也很辛苦。我對著大功說:你其實跟他是最像的。大功竊笑著,接著會員花兒也開始分享自己曾有同樣的情況,發作時摔壞家裡的傢俱,後來自己找到調整自己的方法是找人談,而且不只一個人,是找很多人同時分擔,才不會讓一個人很累。如果把情緒都丟給媽媽,那就苦了媽媽。大功說:「真的不能這樣對媽媽,媽媽照顧我們已經很辛苦了,不然最後自殺的會是媽媽。」

花兒說:「沒錯。你不能被動,你要主動去跟人產生關係、跟人互動。」他說:「我知道你們在幫我,可是你們不是我,你們不知道我的苦、我的難、我的累。」花兒說:「我的確是不知道,我也無法感同身受,我沒有腦性麻痺,所以我不知道你有無因此受到排斥,可是你就來這裡交朋友呀!」佐為說:「我們都可以做你的朋友呀!」

在精神醫療的思維邏輯裡,上述這個過程的情緒可能被認定為發病,在衝突發生的過程中,大功也問過要不要送他去住院,但我們是從『這最多不過就是生命卡住時而產生的情緒危機』的角度看待,而我們建構一種情緒需要被理解、生命需要被理解,而不是立即抓到保護室綁起來的信念來對待彼此,在活泉,可以有衝突,可以有情緒,但仍然要對自己的行為負責,要相信如果我們只想著害怕而不去理解別人,衝突就會是一個危機,但如果我們願意共同創造理解的空間與氛圍,那這將會是我們共享的資產,我們就有機會一點一滴地學習在差異中彼此好好對待。

原以為我們這樣子的承接會讓我們的關係有機會向前邁進,但幾天後事件的大功卻成為另一個衝突故事的主角,他發出更大的怒吼與控訴,這驚醒了我、摧毀了我多年的以為。多年來活泉一直努力承接著他時常性的情緒爆發,以及衝動下的肢體威脅,我們以為自己接住了,但回到他身上,原來似乎什麼都沒有,反而更加深了他混雜著過去人際受傷經驗的傷痕。他說:「我們其實想把他送醫、送到保護室關起來吧!其實我們都憎恨、討厭、害怕他吧!」一直以來他都感受不到他人的關心,不管到哪裡都一樣,而我們就跟其他人一樣!我吃驚地看著他控訴下滿佈傷痕的神情,我感覺到自己受傷的情緒,想著多年來我們的用心,原來他都不懂或沒有感受到,也難過地認知到在活泉他和每個人的關係都因為帶著傷疤而無法有好的聯結,這時社群關係對他而言是傷害而不是支撐。

精神疾病經驗者因著受苦受傷的過去而難以進入社群關係的「絆」,即使出了醫院,也游離於社區式服務的門外,實際上難以與任一社群發生關連,但他們卻又需要生活裡的同「伴」,然而,往往在陪伴的過程中,關係的拉扯又引發他過去的傷而成為當下關係的絆,面對當下關係常是用過去的經驗反射性的反應回去,再度撕裂關係,精障會所社群中差異的、複雜的關係,這樣的集體常不自覺地、不小心地讓他們無意識的受傷,雖說我們做的是「工作源於關係,關係源於工作」的社群營造,可是還是有這麼一群人是難以進入的,那該怎麼辦呢?路在哪裡呢?

所以我就跟其他工作者開啓了一個小實驗,借鏡芬蘭開放式對話的精神,與故事中這位精神疾病經驗者和他的家人,固定在每週二下午一點至兩點,透過反思性、非目標性的對話撥開他、撥開我、撥開在我們及眾人之間經驗的差異、缺乏、矛盾與糾結,剝開我們內在的真實故事,坦露即使是工作者也有的人生的顛簸,這當中做功課的不只是他和他的家人,我們全都身在其中。我們不預設任何目標,不處理問題,也不是所謂諮商治療,就只是在培養相互間關係的認識與理解中前進,我們讓關係『慢』下來,先好好的『對待』彼此。經過了約兩個月左右,我們發現彼此之間的關係起了微妙的變化,過去一個無意的話語就會踩到他的痛處讓他跳了起來,現在我們覺得他變多了些許的耐心,不會快速地往壞處裡想,在我們面前他對自己的情緒更懂得怎麼樣表達及踩煞車;同時我也看見我自己跟他在日常生活的相處上,同樣會被激怒的,我就轉換自己面對他的方式,將怒氣下沉轉化成正面理解的想望去聽著他說話,不過這樣的經驗不是另一種被定調成心理諮商或家族治療的的工作模式,對我而言,這是一個學習如何在日常生活的田野之中與之外的縫隙間,找到一種人與人相待而不是專業對待的方式。

那究竟為什麼之前做不到『慢下來』這一件事情呢?回到我自己所處的工作場域來看,我的觀察是:

1. 精神復健機構有它被定義的社會目標與功能,而個人的生活處境被放置在復健機構裡會先被目標化與績效化,常是反過來要服務使用者fit in自己到復健機構裡符合機構的服務向度與效益,機構整體前進的速度不一定每個人都跟得上,而某些人的生活處境或經驗在這當中就會碎成不完整的切片。

2. 在精神復健機構裡的關係,是架構在一個在社會期待下的專業關係,人們在其中有著社會期待的角色目標,與達成目標的集體生活節奏,像是妳知道妳應該要在這裡表現什麼樣子?要努力什麼部份才能得到讚美與支持?別人期待你在這裡貢獻的是什麼?慢下來的意義就在於讓主體性要如何選擇參與位置與參與方式,回到這個人身上,協同機構發展。

期待可以著力於培養社群關係中的差異性對待。以關係作為基底,面對差異及受苦的歷史,彼此相伴也發展彼此,我們的政治性是必須勇於懷疑各種知識理論落在人身上的理所當然,而返回看見在你面前的這個人所擁有的意識、情感及靈魂,以及人處在社會裡受苦歷史的脆弱。也得承認面對種種的複雜未解,至今我們能做的最多的其實只是耐心的『培伴』著及相信著。

二、聽見他們的內在聲音:是發病?還是自我解放!是幻聽?亦或心靈經驗!

究竟精神疾病是什麼?主流的說法通常是腦神經科學的生物精神醫療,然而從我和某些「病人」的相處經驗裡覺察到,定義精神疾病沒有如此的簡單!無法只從生物醫學的面向切入,雖然大家在理論上都同意精神疾病的成因來是生理、心理與社會的交錯影響,但事實上我們對峙精神疾病的方式,卻只剩下處理腦神經科學為主的藥物醫療。

我曾經「錯認」某病人是處於發病的狀態,但是在過去三年間有機會持續與那位「病人」對話後才發現,以他的主體經驗來說,原來被我命名為發病的情緒、認知及行為狀態,都是他自由意志下的展現,像是一種壓抑下的內在常態意識的外露,因為他當時的情緒、行為及認知狀態和外界的tone調不和諧,使他被我貼上了我以為我不會貼上的標籤,多年之後,當我覺察到自己當時因為對他的情緒、行為及認知不理解而將他標籤化後,我才開始練習尋找各種不同可能的詮釋與對待方法,直至今日我仍在學習辨識,於是現在當我感覺到他怪怪的時候,我學會如何主動詢問與討論,也讓他有機會去練習辨認自己過往乖乖牌的形象與內在真實之間的平衡,過程中我也看見了他的更多的面向。對他來說,這樣的互動討論是將『精神性距離的疾病化』解構後,一個人精神真實經驗有了表達展現的可能;對於社會來說,這樣的認識過程是豐富對人的認知、行為、情感與心靈有種種表現的可能想像。當我們理解到所謂『發病』或症狀往往只是很粗大的詮釋,而這樣的『發作』或許是人尋求自我解放的過程後,我們也開始學習尋求對精神疾病經驗者不同的理解方式,所以我們嘗試在活泉運作國外發展了很多年的『聽見聲音』團體,期待有機會解構幻聽,也解放人的心靈經驗。

過去,我們面對幻聽是以不讓這個症狀干擾到精神疾病經驗者自已和我們的工作,不影響他們和大家的生活為主,因此我們通常不會太認真地和精神疾病經驗者討論他們的幻聽,我們把處理的重點放在如何與聲音和平相處,但這麼做的結果便是把所謂的幻聽症狀與他的生活隔開,也同時與這個人本身隔開,我們不病理化他這個人,卻把他的幻聽經驗病理化,然而在和某些精神疾病經驗者相處的過程中,我們看見必須承接住他們聲音經驗的重要性。

我在聽見一個精神疾病經驗者非常清楚地表達著他的聲音像是撒旦、魔鬼的聲音,且他的身體、臉部表情扭曲時,這個時候工作者使用什麼樣的會談技巧來和他討論「聲音不是真的」都起不了太大的作用,我選擇的是相信他極度痛苦的感受是真實的,於是我帶著他做了屬於他信仰宗教又合乎習俗的儀式,居然減輕了他的痛苦,而讓他安心了下來。後來幾次面對他的不同的聲音經驗,我們沒有給出最直接的幫忙,但他說:至少他知道當靈來攻擊他或傷害他時,他知道有人陪著他,他就比較不怕。

我們或許可以說這麼做只是像心靈安慰劑的效果,但這樣的經驗卻也打開我們彼此間更多的看見,於是我們從五月份開始邀請有『聽見聲音』經驗的人固定聚會,聚會的目的是『把幻聽變得有意義』。這個團體才剛起步,在初探過程中我們發現某些聲音跟自己的陰暗面有關係,跟自己不想接受的現實有關係,跟現實的失落有關係,這個聲音經驗可能是從自我與社會互動而來的總總衝撞後發出來的;我們也聽過所謂的靈的經驗如何和現實生活結合發生互動的經驗,或許當我們有機會對『聲音』的經驗有更多元面貌理解時,有助於我們不會過度快速地病理化每個人的『聲音』經驗,而我們也就有機會真正的看見聲音在其生活中是怎麼樣的存在,進而找尋及創造一種讓有聲音經驗的人知道怎麼和他的聲音經驗一起生活的空間,也從聲音訊息聽見內在自我的聲音,達到自己與自己的和諧。

三、精神疾病照顧者專線:承接『家』的工作現場

過去在活泉的工作經驗裡,常常聽到的是精神疾病經驗者對家人的抱怨,有些家人從他們口中描述出來的樣貌就像十惡不赦罪人,是剝奪他們人權的頭號敵人,家人間的愛恨情仇複雜糾結教人不敢靠近。

從工作人員與會員發展協作計劃的經驗中,有時家人是他們前進的隱性阻礙者,例如:認為他生病了,即使在活泉能自己做的事,回到家裡家人則自然而然地取而代之什麼事情都幫他做了;更直接明顯的阻礙是害怕他去外面上班會因為工作壓力發病,而沒收他的身份證明文件。

因此,家人在工作者的眼裡是處於兩種極端,疼惜照顧者的辛苦卻又輕視他們的做法,但不論是哪一眼光,我們極少進入家庭與照顧者工作,大多是例行的家訪,工作者的田野沒有照顧者也沒有家庭的圖像,家系圖或生態圖不過就是詢問後的紙上作業,離真正的家,距離很遠。

我們發現自己有時是卡在他們的家庭關係裡而動彈不得,當精神疾病經驗者說著自己的家人不希望他幹嘛/也不期待他怎樣時,工作者則是陷在泥濘裡,因為我們想保持某種安全距離而不敢進去攪和,我們也就沒有其他入家工作的風景,而不敢攪和回到我身上的看見是:家留在我身上的傷痕還在疼痛瘀傷。

另一個因素是政府的預算多數放在所謂的目標個案身上,而社服機構的經費與主流的工作方法幾乎都從政府方案而來,照顧者對服務需求的期待與政府提供服務的規劃思考點不同:家屬想的是精神疾病經驗者未來的希望在哪裡、希望提供足夠的支持得以讓家屬真正喘息,這與政府以效率、績效和資源分配的考量所規劃的服務差異極大。使得家屬團體原有的想法與理想,在政府經費補助的限制下而無法實現,從政府規劃照顧者服務的樣態也可看出,我們服務系統的焦點著重於生病的人,照顧者也被網羅於其中成為協助分擔的一份子,期待照顧者協助照顧病人,卻又不給照顧者相對的資源,加上精神疾病的社會汙名作用使得服務發展的募款不易,社福機構就更走不出政府方案的框框,這樣的處境使得工作者即使聽到照顧者的呼求、看見照顧者的需要,也沒有餘力去創造以照顧者需求為核心的服務。

民國100年,感謝甘草園家屬自助團體的開放與分享,讓我們有機會藉著參與看見在『家』照顧的真實風貌與全景,那和精神疾病經驗者口中的描述全然不同,這樣的看見讓我們也有機會跳出自己家庭的受苦經驗,從第三者的角度去感受家人的愛,而我們也才慢慢地看見照顧者所面對的『家』的現場?工作者們要接住的不只是病人還有他們的照顧者。

醫療現場要接住的不只是病人還有他們的照顧者,家人得到精神病的宣告可能還比絕症的心情更複雜、照顧時間更長,不能瞭解照顧者的心情及複雜,診斷確認就會變得粗暴,結果家屬還創傷ing,這是一個照顧者的自白。

除了在醫療端的粗暴,更粗暴的是社會資源集中在協助精神疾病經驗者,資源入不了家門,這時照顧者及其家庭就成為精神疾病經驗者當然/唯一/最後的資源,照顧者在多重壓力的擠壓變形下生活著。

一個療養院的司機跟我分享了一個故事:療養院裡頭住著一個滿頭白髮的病人,本身年紀已經不小了,卻又有一個高齡九十歲的老母親,老母親每次來看他都提著自己燉的湯來,不管孩子幾歲了永遠都是她的孩子,司機看著這對母子覺得很溫暖。但我聽完這個故事心裡昇起的卻不是溫暖而是寒意,想著,究竟要再走多少路,人才不需要只能選擇被安置在療養院裡終老一生,甚至是埋葬;那個高齡九十歲的老婆婆究竟走過了多少獨自承擔的日子,自己的孩子在這裡,心底有多少的罪咎感與眼淚,如果有別的選擇,我相信他不會選擇這裡的。

司機納悶著裡頭住著很多好手好腳,跟他們聊天也覺得很正常,為什麼回不了家?回不了社會?我很快速地回應:一個不負責任的社會,把所有東西打包給精神病,再轉嫁給家庭獨自承擔,在家庭當然責任的包裝下,家人們又有多少條件選擇。又是沒有足夠條件的勞動家庭景像,看似我們生活在華人社會家庭之間的保護之下互相支持著,但事實上我們早就一個個被打散在求生存的勞動市場中用盡力氣,誰有足夠時間耐心條件來陪伴,所以回家的路很遙遠。

因此我們期待串連了幾群不附屬於任何社福組織的照顧者團體,成立精神疾病照顧者專線(不只是電話、還有家的現場),一個讓家人陪伴家人,以照顧者接聽照顧者聲音的專線。家庭照顧者不僅是被服務對象,而將會被視為一起行動的工作夥伴。我們希望創造出一種能貼近照顧者的語言,讓照顧者成為志工,藉由有經驗的照顧者來協助沒有經驗的照顧者面對問題,縮短沒有經驗的照顧者的摸索期;也讓有經驗的照顧者有機會整理分享自己的經驗,重新看見自己人生經驗的珍貴價值;更讓照顧者間有機會可以透過分享交流來建立一個社群支援系統,創造家庭內外的社會網絡-家庭與家庭間相互支持、家庭中發展出的社會關係,作為社區生活的後盾,這也就是『家連家』的重要精神。

肆、結語-對於精神社區工作下一步及未來的想像

一、發展更多元的治療方法,在更多層次的理解下

藥物只是作為治療的其中一種選擇的出路,只是目前精神醫療的限制、家庭的擠壓變形、社會汙名作用下背後的系統間複雜的政治平衡下,藥物成了天秤上有權者的利益、弱者的不得不的唯一選擇,我們可以試問疾病經驗者、照顧者及專業工作者:如果有精神藥物以外的治療選擇,你仍然會選擇精神藥物嗎?但現今的台灣除了精神藥物外,我們還有什麼樣的選擇可以讓疾病經驗者、照顧者可以去相信!當然這也跟我們的社會面對人的精神失序是如何看待有關?因此更多不同層次的理解精神失序的態度就是突破點,國外各種不同的如何對待人的觀點與工作方法已經有各種展開,像是開放式對話、聽見聲音及soteria house等,回到台灣在地實踐來看,其中共同的是我們相信人可以在生活之中就可以得到療育,即使是幻聽、妄想等被認為是奇異思想或怪異行為的症狀也可以被生活性、內在性甚至是靈性上的理解,都是一種療育,但這不僅限於個人,還可以推展至整個社會的療育上,因為精神疾病不該被視為個人問題而是社會作用的力道如何發生在個人身上所產生的意義需要被我們發現與理解。

二、對精神疾病作用經驗的理解如何成為一種共同性的社會資產

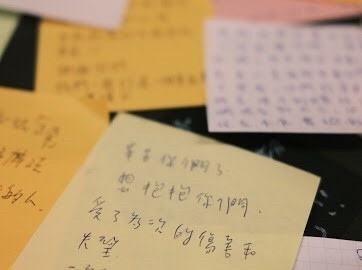

我們通常會用有無『病識感』來形容精神病人有無穩定性,會成為治療效果的指標,因此一個講話沒有邏輯、又聽到別人聽不見的聲音的人,說自己沒有病的時候就會被認定是沒有病識感;而有病識感的人則是害怕自己出現疾病症狀,像是聽到聲音,因為那可能代表自己的病情不夠穩定。其實不管有沒有病識感,共同的經歷是經驗被疾病化,而沒有機會讓該經驗被正常化、生活化的對待,然而在我們的工作經驗中發現,那些經驗經由對話就能有機會在真實的生活中落地。另一方面是:精神疾病是疾病?還是差異?還是生存姿態?或者可以說是人類共有的現象,只是多寡或深淺不同?這也就是說跳脫疾病化的框架我們才有機會去看這個共有的人類的社會文化現象。因此,在活泉我們嘗試著用藝術的方法在相互對話,從藝術去呈現,像是在累積精神疾病經驗者的文化資產吧!同時,雇用有精神疾病經驗的人成為我們的工作者,培育他們可以組織其他精神疾病經驗者,整理彼此經驗並學習公開自己的經驗,成為集體的公共性資產或文化,像是精神疾病經驗者文化的概念,期待他們能以自己的主體性發展出實踐能量與運動性。

三、以家庭的照顧現場為核心,發展入家的精神社區工作

目前面對精神疾病有的工作模式就是需求者必須主動移動到醫院、社區機構,唯一會進到家庭裡頭的公衛護士或關懷訪視員較像是社會控制的功能,可是移動不了的家庭該怎麼辦?我們在社區就看見家屬團體很草根的在嘗試著,進入到另一個有同樣受苦經驗的家庭去感同身受,幫忙帶別人家的孩子,辦親子活動,然而能量及能力都有限。社區的工作不該是等在那裡需求者來求助而且還是只在機構裡做,在家庭裡苦撐的家屬的人數及辛苦程度是比在醫院及社區機構多的很多,他們不是不願出來而是缺少了什麼條件,因此發展入家的工作方法是我們該面對的課題。

四、推動在社區短期治療或居住的住所:

強制就醫被退件了怎麼辦?照顧者與精神疾病經驗者發生衝突了,該怎麼辦?

有時他們不是發病了,而是人際間衝突,但被受到了醫院,然後所有的認知、情緒及行為被疾病化,以症狀解釋,於是住院加藥,副作用又一堆,又要重新復健,又進入一個治療的旋轉門(除生活狀態的旋轉門以外),其實不過就可能是個誤會或尚不能理解的經驗,加藥調藥只不過息事寧人,何況,這又有強制就醫的複雜性,有些新聞不就是人被醫院退件了嗎!能否有一個專門面對特定的幾個狀況的短期居住調整的地方,可以拉出一個有界限的空間讓關係澄清,相互整理發生了什麼;有些被醫院退件,其實是在於住院品質本身很不好,他們不喜歡在醫院的感覺,因此不願意住院,但如果那個地方像是個家,相對自由,又有協助治療的人員,會不會他會願意呢?當作離開去別人家住呀!在國外就有這樣的做法:Soteria是一個社區服務,為人們經歷精神痛苦或危機的空間。像這樣的危機式的短期住宿空間另一個很重要的意義在於『去疾病化』,如果當這樣被認為精神病發作最嚴重的時間點可以被以不是精神藥物的方式給控制住或不是以最高度監禁的方式去對待,而是透過關係的陪伴、互助的網絡及個人精神意識的認識與體驗而可以穩定下來,我們就得以產出一個精神藥物治療方法外的『證明』,讓社會思想面對精神性的人的差異與距離,可以給出多麼大的空間。

福貝貝。記於台灣社會學年會,20151004