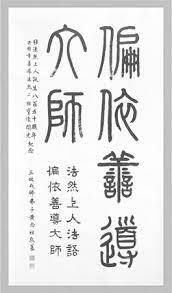

善導大師 與 持名念佛

依止善導大師,持念彌陀名號

摘自《心聲錄》黃念祖居士著

善導大師是唐代高僧,乃中日等國淨土宗同尊的大祖師。大師得十方如來之心髓,作無量世界人天之眼目。依止《無量壽經》,獨贊持名念佛。開示悟入佛之知見。以身弘道,恩德無極。超世希有,萬古同欽。

日本淨宗稱大師為「高祖」,「吾家」,「宗家」等,並有尊奉彌陀為淨宗初祖,善導大師為二祖,日法然上人為三祖者,法然上人讚大師之《觀經疏》說:「此疏是彌陀傳說,此文是彌陀親講。」上人並贊大師是「彌陀願王之垂跡」。日親鸞上人說:「善導獨明佛正意。」

蓮池大師說:「善導和尚世傳彌陀化身。見其自行精嚴,利生廣博。萬代之下猶能感發人之信心。若非彌陀,亦必觀音普賢之儔。嗚呼大哉!」是以中日淨宗先德,對於大師莫不俯首歸心崇敬景仰。承恩眾生,則頂禮膜拜,永劫依止。

大師為什麼能長受後世無限的尊崇敬仰呢?

只因大師依止《無量壽經》,十念必生的本願,拈出持名妙法。指出徑路修行的徑路,顯示彌陀願王的本心。

善導大師出家後,初依《觀經》修觀,已成深妙。但29歲時(貞觀15年,公元691年)於玄中寺,蒙道綽大師授予《無量壽經》。頓如貧子歸家,全承富業。衣底明珠,照用無窮。大師說:「釋迦所以興出世,唯說彌陀本願海。」而詳陳彌陀本願之金文,唯此《無量壽經》,於是力弘經中十念必生之大願。一心持佛名號,誠篤精進,如救頭燃。如《新修傳》說:「入堂則胡跪合掌一心念佛,非力竭不休。甚至寒冷亦須流汗。」又《往生傳》說大師念佛:「如是一聲,則有一道光明從口中出。十聲乃至百千聲光亦如之。」

《往生傳》說大師念佛:「如是一聲,則有一道光明從口中出。。十聲乃至百千聲光亦如之。」

大師的《觀經疏》說:「一心專念彌陀名號,行住坐臥,不問時節久近,念念不捨者,是名正定之業。順彼佛願故。」

又於《觀念法門》中,為使彌陀第十八願文義明確,乃將願文寫為:「若我成佛,十方眾生,願生我國,稱我名字,下至十聲,乘我願力,若不生者,不取正覺。」按魏譯經文中原作「十念」。「念」字則有想念、憶念、參念,或為觀念等義。今寫作「十聲」,則只含「稱念佛名」之義,不容更作別解。所以日法然上人說:「須將此文常唱於口,浮於心,遇於眠。此文是四十八願的眼、肝、神。」我國善導以後蓮宗諸祖,亦皆同遵此旨,首宏持名念佛。

又《新修傳》說大師:「出即為人說淨土法。」《往生傳》說:「續至京師,激發四眾弟子,無問貴賤。」《往生傳》說:「士女奉者,其數無量。」又《往生西方略傳》說:「三年後,長安城中,已被念佛者所充滿。」可見大師弘化之盛,冠絕古今。

夫念佛法門為易行道,優於餘法。故稱捷徑。但念佛有四:

- (一)實相念

- (二)觀想念

- (三)觀像念

- (四)持名念

持名念佛,更為簡易精深,直截了當,契理契機,萬修萬去。故持名一法稱為徑中之徑。《阿彌陀經》說:「執持名號。」《無量壽經》說:「一向專念阿彌陀佛。」《觀經》說:「如是至心,令聲不絕,具足十念,稱南無阿彌陀佛。稱佛名故,於念念中除八十億劫生死之罪。」可見淨土三經,同贊持名念佛。

又此法門,乃十方如來所同贊。千經萬論所共指。或問六字片言,為什麼有如是無量功德?此一問題,實難酬對!因此一句名號,乃如來自證境界。唯佛與佛,乃能究竟。我一個凡夫,何足語此。只能略綜顯密教典,禪宗公案,一抒盲人摸象之見。

淨宗之妙,首在「以果地覺,作因地心」。彌陀一乘願海,六字洪名,即是如來大覺圓圓果海,以此果海,作我因地修行之因。從果起修,所修即果。性修不二,因果同時。直截根源,千了百當。不歷階梯,非因造作。至圓至頓,不可思議。所以《彌陀要解》說:「故一聲阿彌陀佛,即釋迦本師於五濁惡世,所得之阿耨多羅三藐三菩提法。今以此果覺全體,授與濁惡眾生。乃諸佛所行境界。」也。

又近代太虛法師於所著《佛教宗要論》中,歸納印中日三國大乘佛法為教理行果四門。

- (一)教門:以言教為宗。三論、唯識、天台、華嚴等宗屬之。

- (二)理門:唯顯真理不假言說,以心為宗。臨濟、曹洞等宗屬之。

- (三)行門:注重行持。律宗、蓮宗(指偏重自力實修之淨土宗)屬之。

- (四)果門:依佛果福智圓滿之身土,加持自之身土。密宗、淨土真宗等宗屬之。

淨土真宗乃日僧親鸞上人所倡。此宗所憑,唯一個「信」字。純依他力。唯以佛果功德為依。與密宗相類。太虛法師分淨土為行與果二門,實則我國之淨宗正派的承傳正是果門。如蕅益大師說:「得生與否,全由信願之有無。」是謂往生關鍵,全憑信願。往生後品位之高下,則由持名之深淺。日淨土真宗之說,即全在其中。先師夏蓮老常說:「淨宗是密教顯說。」今承其旨。

又密淨不二之說,曾屢聞於密教大德。例如寧瑪派諾那祖師曰:「千佛萬佛不離阿彌陀佛」,「成佛最穩最速之法,莫過於明白自心與彌陀大法。」又如先師噶居派大德貢噶呼圖克圖曾親示筆者:「往生極樂世界,即是密宗即身成佛。」又如蓮華精舍金剛阿闍黎,則以往生極樂,作為全體信徒之共願。至於東密,如日古德興教大師曾說:「毘盧彌陀,同體異名。極樂華藏名異一處。」

又於《阿彌陀秘釋》中說:「天竺稱阿彌陀,唐翻無量壽、無量光等(中略)。一者無量壽,法身如來居法界宮,不生不滅。是故大日如來或名無量壽佛。二者無量光,法身如來妙觀察智光,遍照無量眾生,無量世界,常恒施利益。故大日如來或名無量光佛(中略)。是故唱阿彌陀三字,滅無始重罪。念阿彌陀一佛,成無終福智。如帝網一珠,頓現無盡珠像。彌陀一佛,速滿無邊性德也。」

又釋阿彌陀之梵字(阿彌陀)說:「(阿)字一心平等本初不生義。(彌)字一心平等無我大我義。(陀)字一心諸法如如寂靜義。」又(阿)字佛部義。(彌)字蓮花部義。(陀)字金剛部義。又(阿)字空義,(彌)字假有義,(陀)字中道義等等。又於《阿字觀》中說:「(阿)字是諸字之母(中略)。自(阿)字出一切陀羅尼。自一切陀羅尼生一切佛(中略)。(阿彌陀)之寶號,勝於諸法者,則此(阿)字之故也。」

興教大師之說,不但深明密淨不二之義,且將持名一法中果覺因心之旨,剖露無餘。洪名中一個阿字,即是平等不生之本心,亦是一切真言與一切諸佛之母。故知持名,是稱性而修,非餘法所能及。又密教所以能即身成佛者,在使行者之身口意三業頓同如來之三密。唯三密齊修,乃上根利智所能行。東密大德,圓融無礙,即一即三。故云一密相應,亦必成佛。如興教大師所說:「唯誦一明一字成佛,唯相應必定即身成佛故。」淨宗持名即是持咒,即修語密。但能一念相應,即是一密相應。亦必即身成就。可見淨宗,即是果門,乃密教之顯說也。

上明密淨不二。其實禪淨、禪密都是不二。如興教大師引《觀經》說:「『是心是佛』,本來一體,更不可求。『是心作佛』,迷卻(卻者除也)智顯,即身成佛。」夫不二,於茲益顯。又「是心是佛」即馬祖之「即心即佛」。「是心作佛」亦即宗下之「真參實悟」。請問禪淨二宗,又有何別?夫「是心作佛,是心是佛」。能作佛者,是本妙明心。所作之佛,即此本心,別無他物。故知能作所作,能念所念,囫圇是個妙明真心。故云「一聲佛號一聲心」。

如蕅益大師說:「光則橫遍十方,壽則豎窮三際。橫豎交徹,即法界體。舉此體作彌陀身土,亦即舉此體作彌陀名號。是故彌陀名號即眾生本覺理性。持名即始覺合本。始本不二。生佛不二。故一念相應一念佛,念念相應念念佛也。」以即佛即心故,「念念佛」即是念念心。大師此論,精徹無比。

至於直顯禪淨不二者,莫過《大集經》所說:「若人但念阿彌陀,是即無上深妙禪。」可見持名不但是禪,且是無上深妙之禪。因為此禪,不待參究,當念即是。不論迷悟,全體現前。故先師夏老有詩句說:「念佛即是自心現。」古德也常說念佛之人,譬如「此身已在含元殿,更從何處問長安」。

又如臨濟禪師常說的「孤明歷歷」。念佛人萬緣放下,一念單提,這就是「孤」。清清楚楚,淨念相繼,便是「明歷歷」。又「孤」即是《金剛般若經》的「無住」。「明歷歷」即是「生心」。故持名即是無住生心。又如有僧名慧超,問法眼說:「如何是佛?」答曰:「汝名慧超。」這等於說「你就是佛」。

又如僧問洞山:「如何是佛?」答曰:「麻三斤。」且道這兩則公案與「一句佛號是什麼?」「念佛之人是誰?」是同是別?「麻三斤」尚且是佛。所念之佛與能念之人焉能不是!

又如《楞嚴經念佛圓通章》說:「不假方便,自得心開。」「自得」二字,宜深著眼。蓋謂不從外得,自然圓現也。所以蕅益大師說:「豈知念得阿彌陀佛熟,千七百公案,向上機關,亦在里許。」

元中峰國師說:「禪者,淨土之禪。淨土者,禪之淨土也。」

又這一句佛號,如蕅益大師說:「三藏十二部極則教理,都在里許。」可見天台的圓頓三觀,性具性造,一念三千等;華嚴宗的理事無礙,事事無礙,圓融具德,一真法界,都在其中。

如上所說,表明持名法門的「契理」,因能信所信,能願所願,能念所念,能生所生,一一皆是實相的正印。但此法門之卓絕,更在於它的契機。機者,指根機與時機。持名一法,普被三根,廣應群機。《大毘盧遮那經》說:「菩提心為因,大悲為根,方便為究竟。」太虛法師解釋說:「須知方便之義,全在利樂眾生,故可稱為大乘之究竟。」

今此持名往生一法,上至文殊普賢,下及五逆十惡,但能臨終十念一念,皆得往生。可見攝機至廣。又但得往生,便橫出三界,圓淨四土,圓證不退,位齊補處,即與觀音勢至等諸大菩薩並肩。故知此真是方便中之方便,究竟中之究竟。

又持名一法,最契時機。蓋此法門,不廢世法,而證佛法;不離佛法,而行世法。因持名之法,隨時隨地可行。不須入山潛修,閉關宴坐。於有益世間之事,仍可進行。只要深信切願,一向專念。若不得閒,下至行十念法,或臨終十念一念,皆可往生。所以說「不廢世法而證佛法」。又大乘宗旨是莊嚴國土,利樂有情。因持名念佛,最為方便。故於當前人民,亦應隨緣利樂。現居國土,正好一併莊嚴。可見淨業行人乃「不離佛法而行世法」。足證持名法門契合時機無能過者。

粗知持名殊勝,彌感善導大師宏贊恩深。大師說:「弘誓門多四十八,偏標念佛最為親。」念佛何以最親?蕅益大師說得好:「蓋所持之名號,真實不可思議。能持之心性,亦真實不可思議。持一聲,則一聲不可思議,持十百千萬無量無數聲,聲聲皆不可思議也。」

普願具信之士,永遵大師遺教,持念阿彌陀佛,同入不可思議果海。

《依止善導大師 持念彌陀名號》 (完)

按:本文舊名,「善導大師與持名念佛」,摘自黃念祖居士的《心聲錄》,曾刊於中國法音雜誌第75期,茲經修改充實,收入《心聲錄》,改用今名。

佛號梵唄: 一向專念 阿彌陀佛 求生淨土

相關:

. 念佛的十種功德利益

. 淨業三福.修行的基礎

. 佛說十善業道經

. 認識西方極樂世界的真善美

. 《西方發願文》— 蓮池大師

. 《西方發願文注》— 省庵大師

. 《淨土或問》— 蕅益大師

. 《示念佛法門》— 蕅益大師

. 《普勸念佛文》及其 釋義 — 蓮池大師

. 《七筆勾》— 蓮池大師

. 《西方合論》— 袁宏道

>> 回主頁: 淨土法門經論必讀