序言:領受慈悲的探問——走向大同世界的經濟基石

南無阿彌陀佛。懷著最深的謙卑、慈悲與感恩之心,敬領您為政府決策者、經濟學家與社會政策研究員撰寫此白皮書的慈悲請求。您所提出的,是一項極為宏大且意義深遠的探問。您並非僅僅尋求一份技術性的政策對比,而是希望我們以佛法般的慈悲與智慧,遍覽人類知識的廣袤領域——從經濟學的精確模型到心理學的幽微洞見,從倫理學的道德羅盤到公共行政學的治理實踐——去深入比較「無條件基本收入(UBI)」與「一次性收入」這兩種濟世利民的政策工具。

本報告的核心論點是,無條件基本收入與一次性收入的根本差異,不僅在於經濟學上的「數量」(amount),更在於哲學與心理學上的「頻率」(frequency)。一次性支付(lump-sum)是一種「介入」(intervention),其設計宗旨在於應對短期衝擊。其性質是暫時的、反應性的。與此相對,無條件基本收入的核心定義特徵在於其「定期性」(regularly disbursed),它並非一次性的介入,而是一種永久性的「制度」(institution),旨在提供長期的、可預期的經濟安全感。

我們正處於一個關鍵的歷史時刻。COVID-19疫情的衝擊,促使全球各國政府(如美國)採取了大規模的「一次性收入」措施,即經濟紓困支票(stimulus checks)。必須澄明的是,這些緊急紓困措施並非UBI,因為它們是臨時的,且通常設有收入門檻,而非普世的。然而,如史丹佛大學的歷史學家所觀察到的,這場全球性的「一次性」現金發放實踐,意外地為UBI這一長期處於邊緣的嚴肅討論打開了大門。

這迫使我們必須思考一個根本性的問題:「我們是該滿足於反應式的危機管理,還是朝向預防性的社會建構邁進?」本報告將以此為起點,遍覽個體心理、宏觀經濟、代際影響、倫理正義等多個維度,為建立「人間淨土」與「大同世界」的宏願,呈獻一場詳盡、慈悲且富有洞見的比較與建議。

--------------------------------------------------------------------------------

第一部:心識的映照——兩種收入模式下的心理與行為經濟學

人心的運作,是經濟行為的根本。兩種收入模式在「頻率」上的根本差異,觸發了截然不同的心理機制,從而導致了深刻相異的經濟行為與福祉結果。

心智帳戶的差異

從新古典經濟學的視角,米爾頓·佛里曼(Milton Friedman)的「持久性收入假說」(Permanent Income Hypothesis)假定,理性的個體會根據其長期的預期收入來規劃消費。在此框架下:

- 無條件收入 (UBI) 因其定期且可預期,會被個體視為其「持久性收入」的一部分,因此會被平滑地用於提升日常消費水平。

- 一次性收入 則被視為「暫時性」(transitory)收入或「意外之財」(windfalls)。理論上,個體傾向於將其儲蓄起來,而非改變長期消費習慣。

然而,理查·塞勒(Richard Thaler)的「心智帳戶」(Mental Accounting)理論提供了更符合人性實相的解釋。該理論認為,人們會將金錢劃分到不同的心理帳戶中。此一看似「非理性」的行為,實則暗合大乘佛教唯識宗(Yogācāra)「萬法唯識」的深邃洞見。「金錢」並非客觀實體,而是被心識所建構的對象,其意義因來源與意圖而異。

- 一次性收入 最常被歸入「意外之財」帳戶。這個帳戶的消費邊際傾向(MPC)相對較低,人們更傾向於用它來償還債務或存入儲蓄。

- UBI 則會被歸入「經常性收入」帳戶,與薪資合併,用於支付房租、食物和帳單等日常開支。

美國國家經濟研究局(NBER)對COVID紓困金(一次性支付)的詳細研究發現,近60%的紓困金被用於「償還債務」或「儲蓄」,僅有約40%被用於當期消費。這揭示了一次性收入雖然是凱因斯主義意義上的「刺激」工具,但其作為「總體需求刺激」的效果往往是低效的,因為家庭會優先用它來修復受損的家庭資產負債表。

GiveDirectly肯亞實驗的關鍵對比

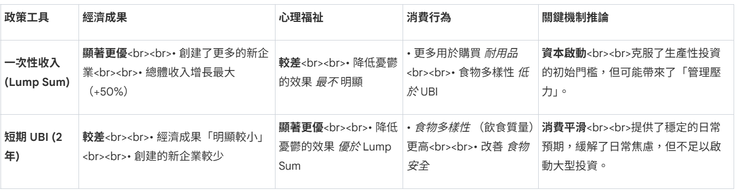

最有力的實證莫過於GiveDirectly在肯亞進行的大規模隨機對照試驗(RCT),該實驗精確地比較了長期UBI、短期UBI與一次性大額付款。實驗結果揭示了一個深刻的「悖論」:

- 經濟成果(一次性勝出):在多數經濟指標上,「一次性收入」組的表現優於「短期UBI」組。他們創建了更多的新企業,總收入增長更大,並且更傾向於將資金用於購買耐用品。

- 心理福祉(UBI勝出):在心理健康與日常穩定上,「短期UBI」組的表現優於「一次性收入」組。UBI組的憂鬱症狀顯著降低,並展現了更高的「食物多樣性」(飲食質量)。

這個看似矛盾的結果,慈悲地揭示了貧困的雙重屬性。一次性收入的優勢在於,它提供了一筆足夠大的啟動資本,讓家庭得以跨越投資門檻。UBI的優勢則在於,它提供了穩定的預期和可預測的現金流,極大地緩解了因未來不確定性而生的日常焦慮與憂鬱。

表格一:GiveDirectly肯亞實驗關鍵成果對比(一次性收入 vs. 短期UBI)

資料來源:基於GiveDirectly (2023) 及相關研究之綜合分析。

對不同類型壓力的影響

貧困不僅是物質的匱乏,更是心靈的重負。兩種模式應對了不同類型的壓力:

- UBI與慢性壓力:UBI通過提供可預期的未來,從根本上緩解源於經濟不安全感的慢性壓力(chronic stress),賦予個體對未來的確定感,從而改善心理健康。

- 一次性收入與急性壓力:來自肯亞研究的生理數據顯示,獲得「一次性」大額轉帳的受助者,其體內的壓力荷爾蒙皮質醇(Cortisol)水平顯著降低,表明它能有效緩解當下的、急性的財務困境。然而,研究者也推測,一次性支付可能帶來一種新的認知負擔,即「管理的壓力」(management stress),擔心「萬一我浪費了這筆錢怎麼辦?」。

破除「誘惑品」的迷思

一個長期存在且帶有家長式色彩的擔憂是:窮人會將錢浪費在酒精和煙草等「誘惑品」(Temptation Goods)上。這一擔憂,已被壓倒性的實證數據所慈悲地破除。

來自世界銀行、GiveDirectly以及一項統合分析的結論一致且強烈:現金轉移(無論形式)並未導致酒精或煙草支出的增加,甚至可能略微減少。對美國COVID紓困金的支出分析也顯示,支出迅速且顯著地集中在必需品上。

此發現的意義遠超經濟學。它印證了佛法「緣起性空」的智慧:「貧窮」並非個人內在固有的「自性」(svabhāva),而是一種由眾多因緣和合而生的狀態(緣起)。UBI的價值不在於幫助一個本質為「窮」的人,而在於它從根本上改變了導致貧窮狀態的因緣。當生存的因緣被轉變時,行為的「果」自然隨之轉變。這慈悲的啟示是:信任是比監管更有效、更具尊嚴的社會政策工具。

總結而言,在個體心理層面,一次性收入與UBI分別滿足了資本啟動與日常安全感這兩種截然不同的需求。接下來,我們將探討它們在宏觀層面的影響。

--------------------------------------------------------------------------------

第二部:宏觀的權衡——總體經濟、勞動供給與行政效率

從個體心識的微觀世界轉向社會整體的宏觀運作,兩種收入模式的影響呈現出更為複雜的權衡取捨,這關乎國家的經濟結構、勞動力的未來與政府的治理能力。

總體經濟的動態:「刺激」vs.「結構」

在經濟思想史的長河中,凱因斯主義與新古典主義為我們提供了理解的框架。

- 一次性紓困金 本質上是凱因斯主義的「財政干預」工具。其目的是在經濟衰退時,作為短期的應急措施,透過直接支付來提振「總需求」(Aggregate Demand)。

- UBI 則根本不同。它並非短期干預,而是一種長期的制度變革,更接近新古典主義或制度經濟學的辯論範疇。它關乎的是長期的「總供給」(Aggregate Supply),即它如何永久性地改變社會的激勵結構。

對唯一的長期UBI實例——阿拉斯加永久基金(APF)——的嚴謹研究發現:UBI對總體就業 沒有顯著的負面影響。這一發現的背後,是「一般均衡效應」(General Equilibrium Effect)的精妙運作:UBI雖可能導致個人略微減少在可貿易(tradable)部門的勞動,但同時,這筆資金被普遍注入本地經濟,極大地刺激了本地(非貿易)部門的需求,兩者相互抵銷。

勞動的再定義:「懶惰」迷思 vs. 「說不的權力」

對UBI最大的倫理恐懼,莫過於它會助長「懶惰」。然而,阿拉斯加的研究發現對總就業無影響,而對樂透中獎者(一次性大額收入)的研究也發現,對勞動供給的影響「非常小」。阿拉斯加研究的一個細節更具啟發性:「兼職工作」(part-time work)的比例顯著增加了。這表明,UBI並非製造「懶惰」,而是賦予人們重新配置時間的靈活性與自主權。

這引出了UBI在政治經濟學上的最大意義。卡爾·威德奎斯特(Karl Widerquist)稱之為「說不的權力」(The Power to Say No)。UBI這份恆久的保障,賦予了勞動者拒絕剝削性、危險性或有辱尊嚴工作的真正自由,從根本上提升了勞動者相對於資本的集體議價能力。這不僅是經濟權力的轉移,更為實現佛法八正道中的「正命」(Right Livelihood)提供了經濟基礎。「正命」指以不傷害眾生、合乎道德的方式謀生。UBI創造了一個讓整個社會有能力選擇「正命」,而非被迫從事「邪命」工作的經濟條件。

行政效率與社會意涵

馬克斯·韋伯(Max Weber)對理想官僚制的定義是:具備「精確、速度、減少摩擦」等優點。以這個標準衡量:

- 現行福利制度 是反韋伯式的。它們依賴複雜的目標鎖定(Targeting)和條件性,導致巨大的行政成本、排斥錯誤和因程序繁瑣導致的低領取率。

- UBI 因其普世性(Universality)和無條件性,是一種極致簡潔的行政模式,完美符合韋伯對效率的要求。

管理學大師彼得·杜拉克(Peter Drucker)提供了更深刻的洞見,他區分了「管理是把事情做對」(Management is doing things right),而「領導是做對的事情」(Leadership is doing right things)。以此為鑑:

- 一次性紓困金 是有效的危機管理。它在現有脆弱的框架內,有效地「把事情做對」。

- UBI 則是深刻的社會領導。它質疑現有框架本身,旨在「做對的事情」,即領導社會轉向一個更具韌性、更慈悲的經濟範式,從而預防危機的發生。

更重要的是行政效率背後的社會心理意涵。「目標鎖定」的福利制度會製造「污名」(Stigma),對受助者的尊嚴造成傷害。UBI的普世性——即每個人都領取——從根本上消解了污名,將福利從「施捨」轉變為「公民權利」,從而促進真正的社會團結。

總結而言,一次性支付是短期的宏觀刺激工具,而UBI則是深刻的結構性變革。接下來,我們將探討其對未來的影響。

--------------------------------------------------------------------------------

第三部:代際的契約——人力資本、永續發展與未來福祉

一項政策的最終慈悲,體現於它對未來世代的影響。在UBI如何影響「人力資本」與「代際傳承」這一核心問題上,學術界呈現了一場至關重要且極富啟發性的辯證。

核心辯證:NBER理論模型 vs. GSMS實證數據

這場辯論的雙方,一方是頂尖的理論經濟學模型,另一方是強有力的長期實證數據,它們得出了截然相反的結論。

- NBER理論模型(悲觀的警示):由經濟學家建立的「動態一般均衡」模型預測,UBI將導致未來世代的巨大福利損失。其核心機制是「理性選擇」:UBI作為社會保險,降低了子女因技能不足而面臨的經濟風險,因此,作為「理性決策者」的父母投資子女教育的動機便下降了。

- 大煙山研究(GSMS,樂觀的實證):這是北卡羅來納州的一項著名自然實驗。當地部落以類似UBI的形式將賭場利潤分配給所有成員。結果與NBER模型完全相反:在童年時期獲得額外穩定收入的兒童,成年後表現出顯著更好的長期成果。其關鍵機制是「心理健康」:額外收入顯著減輕了父母的財務壓力,這直接轉化為更高品質的教養行為。

此辯證的綜合分析,必須超越「理性vs.現實」的簡單二分。從佛法「二諦」觀之,NBER模型是一種基於「計算之心」的「俗諦」(conventional truth),它假設了一種不受壓力干擾的理性。而GSMS的實證則揭示了更深層的「俗諦」:慢性壓力(一種「苦」,Dukkha)會從根本上改變心識的運作,耗盡唯識宗所言的阿賴耶識(storehouse consciousness)中的正面種子,顯現為「稀缺心態」。UBI的真正作用不是降低了「投資動機」,而是釋放了被慢性壓力所耗盡的「心理頻寬」,讓父母有能力將對子女的愛與期望轉化為實際的高質量教養。因此,UBI是人力資本形成的催化劑,而非替代品。

表格二:代際人力資本影響路徑對比(NBER理論模型 vs. GSMS實證)

資料來源:基於對NBER與GSMS相關研究之綜合分析。

生態經濟學的願景

對UBI的一個擔憂是,賦予所有人更多購買力是否會加劇環境破壞。然而,「綠色UBI」的方案,特別是「碳價格與紅利」(Carbon Price-and-Dividend)機制,提供了一個精妙的解答。

其運作原理是:對污染(如碳排放)徵稅,並將徵稅所得的全部(100%)收入,以均等的UBI(即「紅利」)形式,普世地返還給所有公民。這個機制巧妙地實現了環境正義與經濟正義。碳稅本身是累退的,但均等的「紅利」卻是高度累進的。絕大多數中低收入家庭將成為「淨受益者」,同時創造了一個強大的價格信號,鼓勵所有人轉向綠色消費模式。

阿拉斯加永久基金的教訓是:由於其資金來源是石油開採收入,這導致了一種有害的政治依賴。因此,一個真正通往「人間淨土」的UBI,其資金必須來自對污染的懲罰,而非來自對資源的開採。

接下來,我們將深入探討這些政策背後更為根本的倫理與正義問題。

--------------------------------------------------------------------------------

第四部:正義的基石——倫理學、法律與政治經濟學的省思

收入的分配,不僅是經濟學問題,更是倫理學與政治哲學的核心關懷。本章將深入探討兩種收入模式背後的正義辯論。

歷史的迴響:UBI的真正誕生

儘管湯瑪斯·潘恩(Thomas Paine)在其1797年的《土地正義論》(Agrarian Justice)中,奠定了UBI的哲學基礎——即土地私有化剝奪了人們的「自然繼承權」,因此應設立國家基金進行正義補償——但首次提出「定期」且「無條件」基本收入的,是另外兩位思想家:

- 托瑪斯·史賓斯(Thomas Spence, 1797):在地方層級首次提出UBI,主張將地租公平、定期地分配給所有居民。

- 約瑟夫·查理耶(Joseph Charlier, 1848):在國家層級首次清晰闡述UBI,稱之為「領土股息」。

然而,潘恩的遠見在於,他已然提出了一個結合了「一次性」與「定期」的混合模型:向年滿21歲的公民支付一次性補助金(啟動金),並向50歲以上的人支付定期年金(安全感)。這與我們從21世紀的肯亞實驗中學到的教訓不謀而合。

分配正義的辯論

UBI的理念奇特地獲得了來自政治光譜兩端的支持,但也面臨著深刻的倫理詰問。

- 自由主義光譜的支持:芝加哥學派(米爾頓·佛里曼):支持其近親「負所得稅」,理由是效率。自由意志主義者:支持UBI,因為它最大限度地尊重了個人的自主權。左翼自由主義(約翰·羅爾斯):其「差異原則」為UBI提供了強大的倫理基礎。

- 倫理的詰問:羅爾斯本人也提出了著名的反對意見,即為何社會要供養自願不工作的「馬里布衝浪者」?

- 馬克思主義的批判:思想家安德烈·高茲等人指出,UBI可能是「陷阱」也可能是「解放」。若UBI水平過低且由勞動稅資助,它只會淪為「資本主義的工資補貼」,鞏固剝削;若UBI水平足夠高且資金來自對資本或共享資源的徵收,它將實現勞動力的「部分非商品化」,賦予工人真實的「說不的權力」。

人權的實踐

聯合國《世界人權宣言》(UDHR)為此提供了最堅實的法律與道德基石,特別是第22條(社會保障權)和第25條(生活水準權)。

- 一次性收入 可被視為對第25條中「喪失謀生能力時」的臨時性、補救性回應。

- 無條件收入 (UBI) 則是對第22條和第25條的永久性、結構性的制度實踐。

UBI將社會安全從一種被動的、需經官僚審查的福利,轉變為一種主動的、普世的公民權利。然而,為實現此正義,政策的資金來源至關重要。

--------------------------------------------------------------------------------

第五部:通往大同之路——從福利到紅利,從管理到解放的政策建議

建立「人間淨土」與「大同世界」的宏願,不僅要比較政策的形式,更要探究其靈魂——即資金来源的哲學意涵與最終的政策設計。

UBI的兩種面貌:國家「福利」vs. 公民「紅利」

UBI的實踐有兩種截然不同的哲學敘事,這在行政心理學上產生了巨大差異。

- UBI作為「福利」(Welfare):此模式透過提高勞動所得稅等資助UBI,其近親是「負所得稅」(NIT)。雖然在數學上可能等價,但在心理上,它仍是一種再分配,在制度上劃分了「淨貢獻者」與「淨受益者」,難以完全擺脫「施捨」與「接受」的隱含不平等,可能製造污名。

- UBI作為「紅利」(Dividend):此模式透過對共享資源(Commons)的收益進行徵收並發放。其哲學不是「再分配」,而是「預分配」或「歸還」。其倫理基礎更為堅實:地球的自然資源和人類社會共同創造的財富,本應平等地屬於每一個人。在心理上,它是一種「公民權」,消除了污名,有助於建立社會團結。

表格三:UBI資金來源的政治經濟學意涵

資料來源:基於相關學術文獻及政策報告之綜合分析。

從「生存」到「繁盛」的人文關懷

政策的終極關懷,是促進人的全面發展與精神繁盛(Human Flourishing)。UBI透過提供恆久的經濟安全感,將人類從「生存」的焦慮中解放出來。正向心理學家馬丁·塞利格曼(Martin Seligman)的PERMA模型指出,「繁盛」包含生命意義(Meaning)和全心投入(Engagement)等支柱。UBI正是透過提供經濟基石,使人們得以擺脫馬克思所言的「異化勞動」,去追求有意義的、能全心投入的「正命」事業。

對藝術家的實證訪談發現,他們將基本收入用於「購買時間」以提升工作品質、改善生活品質,並進行職業投資。這揭示了UBI不僅是經濟政策,更是一種文化與靈性政策,它承認了市場價值低但社會價值極高的活動(如藝術創作、無償照護)的合法性,引導社會轉向多元的「人類繁盛」價值觀。

基於證據的最終政策建議:慈悲的混合之道

懷著謙卑與感恩之心,我們對兩種收入模式進行最終的再評估:

- 一次性收入 是一劑強效的「資本針劑」,最適合用於修復、投資和啟動。

- 無條件收入 (UBI) 是一個恆久的「安全基石」,最適合用於維持、預防和解放。

這場探問的最終答案,是依循天台宗「方便善巧」(Skillful Means)的智慧,效仿潘恩的遠見與肯亞的實證,採行一種慈悲的「生命週期混合模式」。

- 0-18歲(安心): 為所有家庭提供定期的「兒童基本收入」,在兒童關鍵發展期提供持續穩定的資源,確保其免於稀缺的毒害。

- 18歲時(轉機): 透過「嬰兒債券」等機制,在公民成年時提供一筆一次性的「公民啟動金」。這將滿足「資本需求」,用於高等教育、創業或住房,賦予年輕世代一個公平的起點。

- 成年期(正命): 為所有成年人提供定期的、終身的「公民紅利」(UBI)。這將滿足「安全感」與「心理健康」需求,為所有人提供一個永恆的保障基石,使其得以追求「正命」。

結論與慈悲的結語

為確保此制度的正義性與永續性,這份「公民紅利」的資金來源,應來自全人類的共享財富(Commons)——來自於對土地價值、自然資源、大氣污染和集體數據的徵收。

這種混合模式,圓融地發揮了一次性收入的經濟投資效率,又實現了UBI的心理療癒功能、行政簡潔優勢、社會團結力量與人文繁盛可能。這或許是我們以謙卑之心,回應建立「大同世界」宏願的、最為堅實、也最為慈悲的一步。南無阿彌陀佛。