如何真正融入臺灣社會,認同安身立命的這塊土地,乃是《陳夫人》核心主題引人深思之處。

(一)全書的核心主題

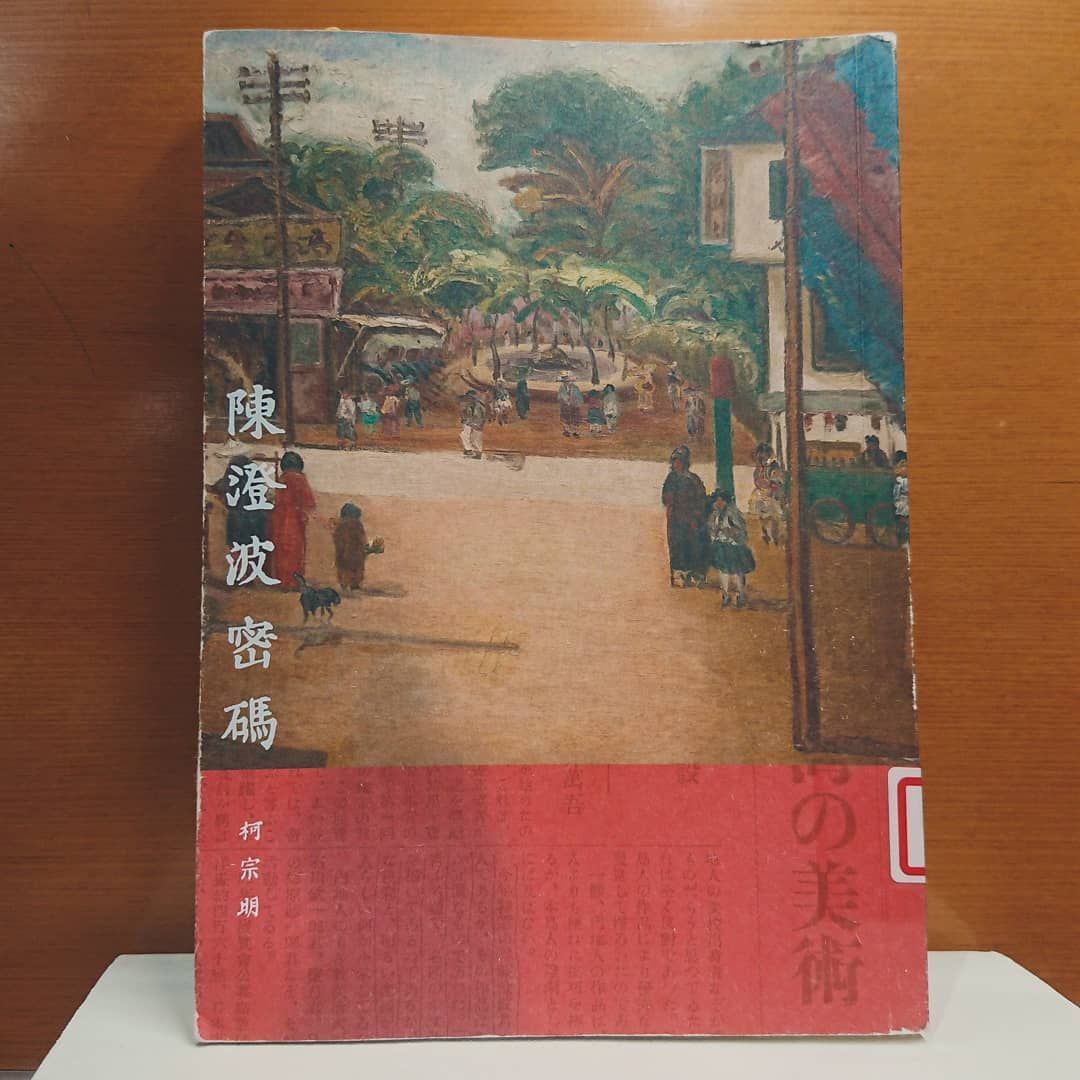

日本作家庒司總一(しょうじ そういち,Shōji Sōichi,1906-1961)獲1943年日本皇民奉公會第一屆「大東亞文學賞」的小說名著《陳夫人》(1940-1942),以1920至1940年代臺灣為敘事背景,有著臺南望族陳家父子兄弟歧見、妯娌衝突、妻妾爭寵、夫妻愛憎、父女代溝、財產爭奪、事業經營、勞資對立、原民屈辱、族群認同、宗教信仰……等意義結構,令讀者目不暇接,更忠實記載當時臺灣的風土民情,蘊含豐富的文化語碼,極具文學價值和可讀性,使得此書成為日本時代臺灣文學所不能忽略的作品,被臺灣文學史家葉石濤讚美:「臺灣文學書單不能沒有此書!」其中身處殖民體制下小說人物「身分認同」的苦悶、矛盾與掙扎,正是《陳夫人》的核心主題。

關於身分的認同,《陳夫人》主要透過娶了日本女子為妻的陳家長子清文,及其臺日混血的獨生女清子來呈現。再者,《陳夫人》作者庒司總一是在臺灣長大的日本作家,書中人物的身分認同種種,應為庒司總一的現場觀察。(二)陳清文的複殖民與屈辱感

陳家長子清文由臺南遠赴日本,在東京讀書、生活十餘年,其間只返臺幾次,妻子為內地女子「五十嵐安子」,乃當時「日臺融合」政策付諸行動的先驅者,但求婚失敗一直是他擺脫不去的陰影。當年親自到安子老家求親,即使陳清文學業成績優秀,品格良好,且為富家子弟,只因他是臺灣人,使得女方家堅不贊同。安子的父親思想頑固,十分冷淡的拒絕陳清文。即使後來已經和安子正式結婚,生了女兒,然因臺灣本島人身分而帶來的屈辱,陳清文始終無法輕易忘卻,他告訴安子:「那種屈辱感常常像舊創傷般地作痛。我知道這是缺乏基督徒的寬大心胸,自己感到很慚愧,但沒有辦法改善。」

陳清文帶安子回到臺灣,看到許多昔日陋俗,他處身於傳統與現代的夾縫,發覺自己「已經不是一個純粹的臺灣人」。他想改革民俗卻孤掌難鳴,甚至於被文化協會的友人批評為「喪失了臺灣之魂」,使得他內心倍感孤單。加以陳清文自視甚高,個性耿直,不隨波逐流,回臺後,與官場格格不入,仕途不如意,初經營事業也不順遂,漸漸變得憤世嫉俗,倒是來自日本鄉下的妻子安子,全心融入臺灣社會,反而不會感受到文明的差異性。

清文之所以離開官界,主要在於日臺之間的差別待遇令他難以吞忍。新任課長竟是成績比他差得多的大學同期同學,只憑自己是日本人的緣故,就成為他的上司,迫使他在笨蛋面前朝夕低頭,服從其命令,清文終於發現一個無法跨越的鴻溝,亦即本島人幾乎無法被任用為高級官吏。再者,清文是理想主義者,其個性不見容於現實社會,不得不斷了當公務員的念頭,轉換跑道,改到長老教會所經營的學校執教。然而,社會上無所不在的日臺差別待遇,無法讓他安然生活。清文和安子在日本因參加教會禮拜而結識,回到臺灣,二人分屬不同教會,聖誕節前夕,清文穿著臺灣服到安子所屬的日本基督教會,竟被不認識的教會人員拒絕進入,口中還傲慢不遜地唸唸有詞:「真沒有辦法,連臺灣人也要進來!」清文感到出乎意外的憤怒,完全沒心情解釋,拋出一句:「這真是令人驚訝!這所教會養著獰猛的番犬呢!」臺灣人居然沒有進入日本基督教會的權利,這讓以冠上日本姓名為榮的陳清文內心非常受傷。

因為長期的差別待遇,被殖民者內心有著屈辱的陰影,甚至於會有孤兒意識,讓自己感到痛苦與自卑,連留日的帝大法科畢業生陳清文也無法避免,他是前輩作家葉石濤所謂的「複殖民者」,雖然認同日本文化,可是在日本所受的高等教育和理想,殘酷地受到殖民社會的摧殘,他不免反省,「我既是日本人,又是臺灣人;這等於我不是日本人,也不是臺灣人」,而且這苦悶和煩惱,深刻地傳給女兒陳清子。

(三)陳清子的身分十字架

《陳夫人》主角安子初至臺灣,水土不服,曾懷孕死產一次,險些因產褥熱喪命,其後好不容易生下一女就未再懷孕,不免引以為憾,陳清文和安子便將心思完全放在獨生女清子身上。對於女兒,陳清文毫無懸念地採取日本化教育,而從小清子就個性彆扭,覺得自己與周遭的人不同,為此感到十分困擾。

安子顧慮混血的因素恐會影響女兒清子的成長與未來。她和丈夫是內地人和臺灣人結合的婚姻,兩人所生的孩子是混血兒,將來能夠全然安心居住之地,應不會是世界的其他地方,而是在這陳家。當然,清子身體存有本島人和內地人的血液,該歸屬於哪一邊呢?從她成長的家和環境看來,說她是本島人似乎較正確,但清子早已對這種無法逃避的命運抱持反感,日後極可能成為種種不幸或災難的原因,這使得母親安子一直無法放心。

女兒節時,只有清子穿日本服,跟其他人不一樣,清子如此反而不快樂,還被諷刺為「土鴨子」,亦即家鴨的混種鴨子。隨著年齡增長,清子為自己的「身分」有了越來越強烈的內心矛盾與掙扎。在學校,同學們不像日本同學之間互相稱名,叫她「清子」,而是像日本同學對臺灣同學之稱姓,叫她「陳同學」,對此清子感到極度自卑。她不免希望父親就是內地人,也心想,為什麼她不能姓母親娘家的「五十嵐」?且既然姓陳,那為何不能取名清玉、清蓮、清瑛,而是名叫清子呢?陳清子是百分之百的純臺灣姓氏卻又帶著日本名,由書名與主角的命名,當可推知作者庒司總一探觸被殖民者深層身分認同意識之創作企圖。

另外,清子生日那天,招待幾位班上的灣生同學來家裡吃飯,她身穿長垂袖華麗和服,像公主一樣。方才跟同學說父親清文不穿臺灣服,總是穿西裝或和服,未久卻見難得穿臺灣服回到家的父親清文,讓她在同學面前下不了臺,心裡不禁湧起憤怒,同時憎恨自己身上的和服和父親身上的臺灣服。再者,看了17年前父親單獨岀國散心一年期間母親所寫的日記,清子覺得母親深受異族婚姻帶來的整個家族、整個社會對她的排斥,加上內心有著不被了解的寂寞,是以清子不認為父母的日臺婚姻稱得上是一種真正的融合。想使其異族婚姻美化、合理化,不過是母親感傷的願望而已,事實上,母親並不是幸福的。

清子自認血統不幸,這是她背在身上無法卸下的身分十字架,母親安子開導她:「我覺得妳對於陳氏清子太過於虐待了。這樣不行,我想對妳說的是,妳在成為陳氏清子之前是日本人。雖然妳可以說是內地人也可以說是本島人,但最確實的,妳的名字是日本人。如果妳有這樣的自覺心,妳應該會更開朗的。」但清子無法看開,她隨母親返日奔喪,這是母親的故鄉,卻又覺得臺南才是,多麼矛盾!她不免想到,灣生同學會感到日本人在臺灣出生的憂鬱,但清子連灣生都不是。灣生同學心裡有故鄉,那故鄉在遠方,有些朦朧,也許是虛幻的,然總能夠憧憬地尋求,有時像優美的音樂一樣飄出鄉愁,這是有些許病態的心靈,而清子自己所感受到的,則像是不諧的和音一樣。由於陳清子身分特殊,既不是傳統的臺灣人,也不是日本移民者在臺灣生下的後代──所謂的「灣生」,她產生很嚴重甚至接近扭曲的身分認同之迷失:「到底是日本人還是臺灣人?」這一直困擾著她,令她內心有著說不岀的苦悶。她無法像母親安子那樣,單純的認定自己是幸福的。她生長於富裕家庭,有值得驕傲的雙親,生活自由自在,什麼都不缺乏,這看來就是幸福了,但因為她是陳清文的獨生女,她註定無法離開陳家和臺灣,這是一種不自由的悲哀。將來招一個女婿繼承陳家之後,如果沒有做些什麼便死去,這種平凡的人生行路實在沒意思,清子想要的是選擇一條不同的道路。

直到與因血緣關係而無法結為夫妻的堂兄陳明一起登上赤崁樓,望著西天美麗的晚霞,清子情緒受到古都歷史所感染,想到自己在這片土地上出生,自己的父親、祖先從這裡源遠流長地把血液流入她的身體,清子覺得自己是臺灣人,可以毫無忌憚地這樣說。清子自此擺脫了身分認同的枷鎖或十字架,有了臺灣人的自覺意識。只是這樣的心情轉折過於突兀,作者未免太一廂情願了。

(四)身分認同的反省

小說最後,陳清文準備離開臺灣,舉家移民印尼爪哇,闢設農園,展開新的人生。作者庄司總一透過安子在心裡小聲說的「愛」,暗示只要殖民地體制不改變,他們會永遠被鎖在裡面,只有「愛」才是主角清文和安子都可以做到的,也唯有「愛」才是化解社會與國家問題的良方,以及臺灣進步的動力,此為本書意義結構的最高價值所在。

《陳夫人》作者庒司總一身為日本殖民者,但能反映臺灣被殖民者內心的痛苦與矛盾,其感同身受的創作態度值得讚許。當然,曾在臺灣這塊土地接受小學到中學教育的庒司總一,還原當年的時代現象,其真實度自是高於其他日文小說。如今,《陳夫人》的臺灣讀者仍會感到強烈的種族歧視,畢竟被殖民過的人,很難避免身分認同的矛盾與内心掙扎,亦非女主角安子所堅持的「愛」就能輕易化解。最後,陳清文一家選擇移民印尼,或許可以逃避臺日國家認同的覇凌,但在新國度新環境之中,是否能完全擺脫再度面臨認同的困境?不無疑問。

此外,二戰後遷臺的外省族群,與臺灣人通婚所生的第二代和第三代,面臨如同陳清子的處境,也會有「我既是中國人,又是臺灣人;這等於我不是中國人,也不是臺灣人」之身分認同問題。是以如何真正融入臺灣社會,認同安身立命的這塊土地,乃《陳夫人》核心主題引人深思之處。由此看來,《陳夫人》在今日更是有其歷史意義、文化價值和可讀性了。