■ 前言:

很多人都很在意別人的看法,一直在思考:「不知道那個人對我的感覺怎麼樣」;那是因為他們認為〝人際關係的王牌〞綁在別人手上,所以才會如此在意,而去選擇〝滿足他人期望〞的生活方式。然而為了他人而改變自己,變得卻只有〝我自己〞而已,我不知道對方會因此如何,我也不能夠插手干預。當然,隨著我的改變,對方也會有些變化,但不是我的轉變而改變他,大多數的情況下是不得不變吧。

所以我們要學會〝被討厭的勇氣〞,大膽的做到課題分離、追求想要的自我,不去強行干涉他人的人生;人和人之間要有一個界限感,每個人為自己負責,人生就能簡單化。

■ 割捨別人的課題

在上一講中,阿德勒要我們否定向他人尋認同這件事。不要為了滿足「那個人」的期望而活,我們沒有必須去滿足別人的期望。倘若你不為自己的人生而活,究竟誰要為你的人生而活。老是尋別人的認同,在意他人的評價,到最後你過的就是別人的人生。

而我們這一講進入到另一個主題,這也是阿德勒心理學的一個重大論斷:〝課題分離〞,代社會人與人交往的首要準則。

所謂課題分離,就是每個人都有自己的課題,你只要為自己的課題負責,而不要干涉別人的課題。一切人際關係的矛盾都起源於對別人課題的妄加干涉,或者別人干涉了你的課題。

舉個例子。家長都希望自己的孩子學習好,你給孩子提供一個優良的學習環境,提醒他好好學習,告訴他為什麼學習很重要,這都沒問題。但是,如果你非要逼著他學習,強迫他做這做那,那就不對了。

學習,是孩子的課題,不是你的課題。你的課題是給他提供幫助。如果你強行干涉孩子的學習,乃至於讓他為你而學,他就可能會欺騙你,甚至報復你。我們聽到很多很多青少年自殘、做各種出格的事情,其實根本目的就是為了報復家長。

那你說難道我應該眼睜睜地看著孩子不好好學習嗎?課題分離並不是說要放任孩子不管,你可以幫助他。作者愛打的一個比方是你可以把一匹馬牽到水邊,但是最終喝不喝水,那是它自己的決定,不能強迫它喝水。歸根結底,如果孩子就是不想學習……你只能接受。真正能改變自己的只有自己,你逼他不但沒用,而且有害。

我們中國人在於〝親子〞這一件事情上,要做到〝課題分離〞是相當不容易的,因為父母往往認為「孩子就是自己的一切」,把孩子的課題都當成自己的,全部攬在身上。無時無刻不想著孩子的結果,當他回過神來,人生中的「自我」已經消失不見。

別人不是為了滿足你的期望而活,就算是自己的孩子也是一樣。越是關係親近的家人,越需要刻意將課題切割開來。所謂的「相信」,其實也是一種課題分離的行為。相信別人,這是你的課題;

現在流行一句話叫〝我愛你,與你無關〞,我看這就是課題分離。愛誰、信任誰、幫助誰,那是你的課題,至於說這個人會不會愛你、會不會辜負你的信任、會不會對得起你的幫助,那是他的課題。

同樣道理,我們完全可以說〝我好好工作,與老闆無關〞。很多人抱怨主管和老闆,說用人不公賞罰不明等等,但是你既然選擇了這份工作,那把工作做好就是你的課題 —— 至於說老闆對你如何,那是他的課題。

這也是為什麼現代人提供幫助的時候完全不應該指望回報。如果幫助一個人是為了讓他報答,那你從一開始就是錯的—— 你是想要控制別人,你是在干涉別人的生活!這樣的幫助誰敢接受?這不是陰謀詭計是什麼?

越是現代社會,越容易接受課題分離。我們看現在在大城市生活的年輕人過年回家最不愛聽親戚嘮叨。長輩們已經習慣了對他人生活的橫加干涉,一見面問長問短……可是年輕人已經習慣了課題分離。

另外,介入別人的課題才是以自我為中心,如:父母強迫孩子用功讀書、連出入和結婚對象都要插嘴,沒什麼比這個還自我了。介入,是剝奪孩子的課題;這種介入一再重複的結果,就是孩子什麼也沒學會,並失去了面對人生任務的勇氣。沒學會面對困難的孩子,將會閃躲掉所有一切的困難。

■ 一舉解決人際關係的煩腦

回到上一講我們最後留下的問題:〝所有的煩惱都來自於人際關係〞,那麼這一講的〝課題〞,將能解決〝人際關係煩腦〞部份的問題。

關於自己的人生,你所能做的只有「選擇一條自認為最好的路」。另一方面,別人要對你的選擇做出什麼樣的評論,這是別人的課題,你是無法干預的。

所謂的「分離」就是這麼一回事。正因為你在意別人的眼光和對你的評價,所以才會不斷尋求他人的認同。那麼你為什麼會在意別人的眼光呢?答案很簡單:因為你還做不到課題的分離,才會把原本應該屬於他人的課題當成自己的課題了。

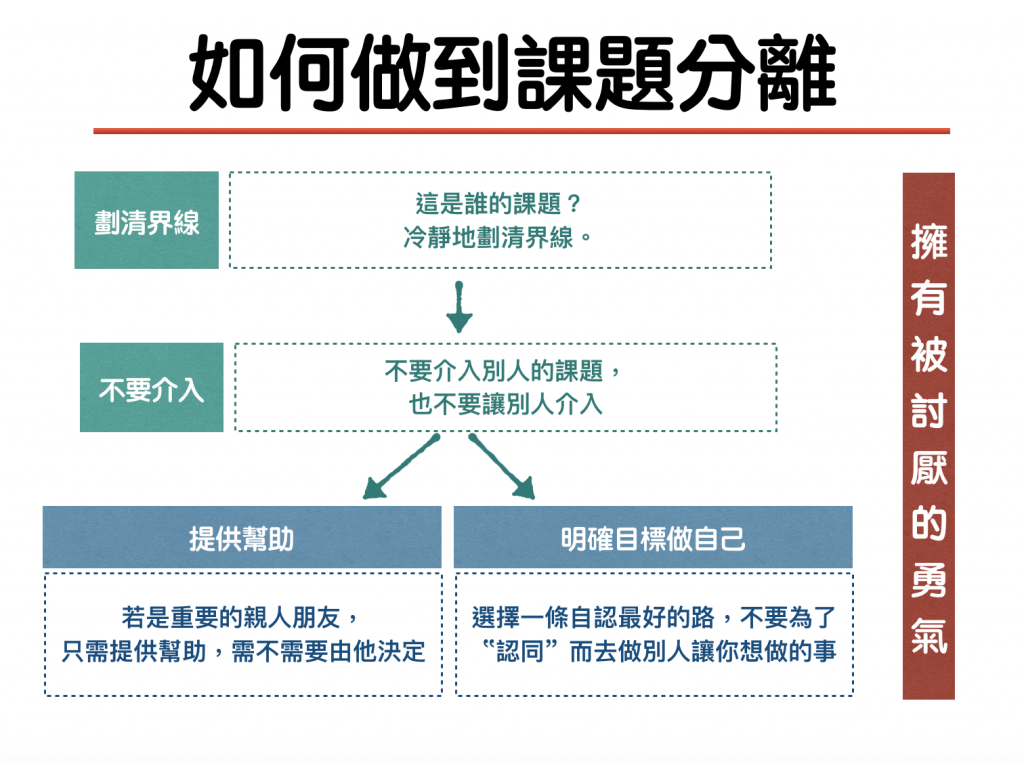

如何做到課題分離

那我們如何做到課題分離?首先,想想看:「這是誰的課題?」然後將課題分離。冷靜地劃清界線,到哪裡是自己的課題、從哪裡開始是別人的課題。接下來,不要介入別人的課題,也不要讓任何人介入你的。

我們還必須有一個觀念,課題分離並不是人際關係的終極目標,不如說它其實是個入口。比如,把書拿的太近就看不清楚,人際關係也是如此,需要一點「距離」。當彼此太近、太密切的時候,反而如此正面對談。雖然這麼說,太遠也不行,當父母老是斥責孩子的時候,兩顆心就會漸行漸遠。

或許有些人會講,對方為我們付出這麼多,我們怎麼無視他們對我們的好意;但是作者提出,「會踐踏別人的好意」的想法,也是一種受「回報」束縳的想法;無論對方採取了什麼行動,決定該做什麼的還是自己。我們既不能要求回報,也不能受它束縛。

真正的自由是什麼?

阿德勒心理學認為「一切煩腦都來自於人際關係。」另一方面,在阿德勒心理學當中,始終有一條貫穿著整個思想,那就是〝自由〞。所以我們希望由人際關係中解放、尋求自由。換句話說,所謂的自由,就是「被別人討厭」。想要行使自由,就要付出一些代價。而為了人際關係上的自由所必須付出的代價,就是被別人討厭。

你應該不希望有任何人討厭你吧?可是,這時候有一個很大的矛盾在等著你。因為一心希望不被討厭,而同時像多人宣誓效忠,連辦不到的事情也會答應「辦到」,無法擔負的責任也會攬在身上。為滿足他人的期待而活,還有將自己的人生託付給他人的做法,是對自己,也對身邊的人不誠實的生活方式。

如果你無法不在意他人的評價、無法不害怕被人討厭,也不想付出可能得不到認同的代價,就無法貫徹自己的生活方式;也就是,得不到自己。

當然我們並不是刻意選擇惹人討厭,而是別害怕被人討厭。認為「別人應該喜歡我」或是「我已經付出這麼多,要是不喜歡我就太奇怪了」等等,其實都是介入別人的課題、尋求回報的想法。我可以努力將馬牽到水邊,可是那匹馬要不要喝水,就不是我的課題了。

在變得幸福的勇氣中,也包含了「被討厭的勇氣」。當你獲得這種勇氣的同時,人際關係應該也會頓時變得輕鬆了吧。