在這裡,我想每天分享一些攝類學的筆記或心得。每篇文章都短小精悍,三分鐘內搞定,這樣,大家可以每天輕鬆學習,逐步提升,學習過程輕鬆愉快~

而如果有任何錯誤,請各位先進不吝在討論區指出。

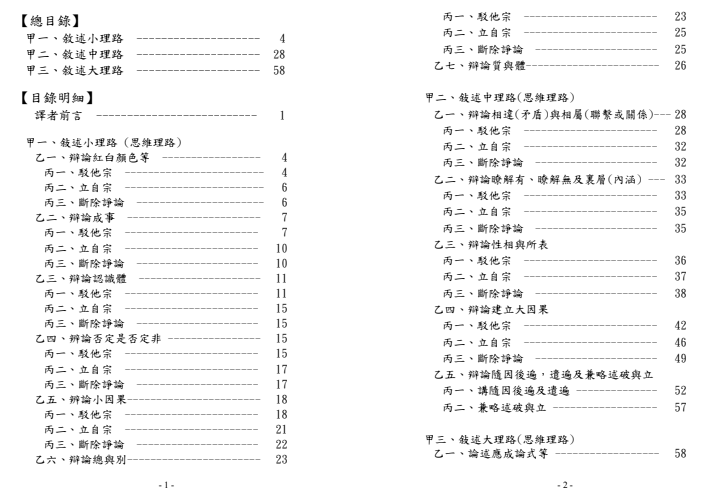

上一篇攝類學初探-基礎辯論格式學習(8),講完了辯論中的注意事項,接下來要介紹兩個法(佛法名相)的比較,分別會產生四種關係:同義、相違、三句、四句。學習在辯論中使用這四種關係,是為了讓我們更清晰地知道一個法相有幾層含義,從而讓我們的思維變得更開闊。

三句、四句、同義、相違關係的理解和運用

一、三句、四句、同義、相違關係的論式含義

以 A 和 B 來代替要比較的兩個法,符合上述四種關係的論式如下:

1.三句關係:解釋:A 的範圍大於 B,而 B 包含在 A 的範圍裡面。

- 存在既是 A 也是 B 的例子(同分)

- 若是 B 皆周遍是 A,二者有同分,如:…有法

- 若是 A 皆不周遍是 B,如:…有法

- 存在既不是 A 也不是 B 的例子(俱非)

三句型關係

2.四句關係:解釋:A 和 B 有各自的內涵和外延,但有共同之處。

- 存在既是 A 也是 B 的例子(同分)

- 若是 A 皆不周遍是 B,如:…有法

- 若是 B 皆不周遍是 A,如:…有法

- 存在既不是 A 也不是 B 的例子(俱非)

四句型

3.同義關係:解釋:A 和 B 的內涵和外延一樣,但名言(表達)上不同。

- A 和 B 是異(各別法)

- 存在既是 A 又是 B 的例子(同分)

- 若是 A 皆周遍是 B

- 若是 B 皆周遍是 A

同義

4.相違關係:解釋:A 和 B 內涵和外延均不同,且沒有共同之處。

- A 和 B 是異

- 沒有既是 A 又是 B 的例子

相違

二、同分和俱非的含義

同分:既是 A 又是 B 的例子,有時候也稱為共依,共存一處的法。例如,紅衣服的顏色,既是紅色又是顏色,所以是紅色和顏色二者的同分。

俱非:既不是 A、也不是 B 的例子。例如形狀,既不是紅色又不是顏色,所以是紅色和顏色二者的俱非。同分和俱非都可以是只有一個,也可以是多個。

三、周遍和不周遍的含義

之前在攝類學初探-基礎辯論格式學習(3)提到過「周遍」的涵義,想成「一定」比較容易理解。

周遍:「一定是」,若是 B 皆周遍是 A 的意思是:

假如是 B 就一定是 A,即在 B 的範圍裡找不到不是 A 的例子。如下圖:

不周遍:「不一定是」,若是 A 皆不周遍是 B 的意思是:

假如是 A 不一定是 B,即在 A 的範圍裡能夠找到不是 B 的例子。

例如,若是顏色皆不周遍是紅色,則需要舉一個不周遍的例子:白色有法。