正是死亡隱蔽地存在,才使人在面對生活時,會時而願意拚盡全力、時而放棄且意志消沉;

正是死亡扎扎實實地存在,才使人在意識到它時,會因此用心地感受此時此刻自身的意義;

正是死亡無可避免地存在,才使人在被迫看清光譜極端時,會奮力追尋光譜另一端的活著;

正是死亡的存在,人才會想要好好地認識自己。

這篇文章包含:

- 前言:誰敢談死亡這件事

- 死亡恐懼

- 面對死亡恐懼的方式

- 對書本身的回饋

- 後記:凝視著太陽

前言:誰敢談死亡這件事

在日常生活中,並不常有機會碰到能自然談論死亡的情境(不論是環境上、心理上、關係上的合適性),因此書籍成了我能面對它的地方。或許是文化的因素,亦或是因為我們身為一個人,死亡這件事似乎對任何人來說都是難以搬上檯面討論的議題。老實說,我並不敢談死亡,也不敢面對它。

在近期,閱讀關於死亡的另一本書《令人著迷的生與死:耶魯大學最受歡迎的哲學課》,看的速度是真的很慢且尚未看完,時常被我刻意安置在書櫃中。如此難以下嚥的原因,一方面它是哲學以非常理性且邏輯思辯的方式去認識死亡,需要花大量時間與精力在閱讀時消化;另一方面則是,就算它用一個理性方式去探討死亡仍會帶給我不少情緒上的波瀾進而抗拒繼續閱讀這本書,而那是我所不擅長應對和克服的感覺。

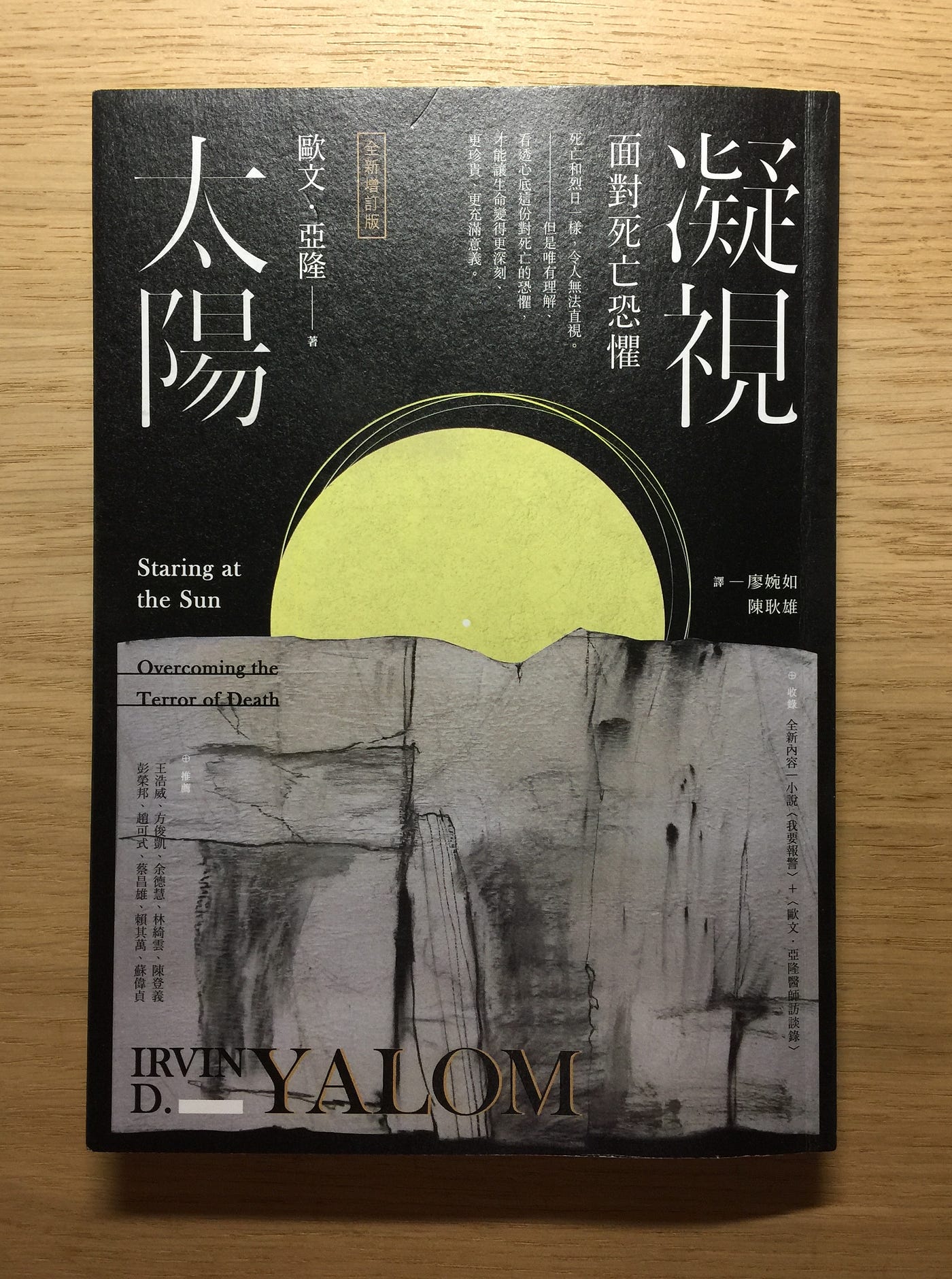

這本書的呈現方式則對我友善了一些(不確定是不是因為是歐文·亞隆寫的關係,他的書、文字和概念真的很吸引我),同時夾雜著哲學思想分享、諮商案例、個人面對死亡的剖析,都讓我覺得更為親切,也使我能提起筆開始分享與討論死亡。

死亡之於人的意義,是否等同於凋零之於花、謝幕之於起承轉合、結束之於過程的意義呢?何以我們能頻繁地在日常中談論凋零、謝幕、其他非人的事物結束,但當事情扯到死亡時就如此難以開口?

我想是因為事關於己使我們將自己放到了舞台中央,情緒、存有、意義的聚光燈強烈地照著,使眼前一片模糊伴隨著劇烈地灼熱,而自己的死亡意味著和個人相關一切的一切都將結束。要拿出這件事和人討論,先撇除給他人壓力的人情問題之外,更重要的是又有多少人能扛著焦慮與恐懼地審視自己的死亡?

死亡恐懼

歐文·亞隆醫師在書中運用伊比鳩魯的概念來介紹死亡恐懼。伊比鳩魯認為哲學的功能是用來幫助人們減輕痛苦,至於人痛苦的根源從何而來呢?在於對於死亡隨處遍地壟罩的恐懼。

我認為對於人來說,這些對死亡的恐懼時常是無法意識到的,間接地以某些生活形式出現在每個人的生活,何以自己的生活會一直無法稍稍停下喘息?為何自己不願試著全心投入一件事當中?

在其他時候這些死亡恐懼能完整體現且認知到的時候,會使人意志消沉、擔憂害怕、對生活失去動力、找不到存在的意義,是一個無力感與恐懼的惡性循環,人既覺得無能為力地的感受人世的無常,又恐懼它發生的必然。

然而事實是,死亡就目前的人類社會來說,對於每個人都是必定會發生的,我們能面對死亡恐懼的方式就只能轉換個人心態,轉換面對死亡的方式。

在我個人經驗之中,很初期的一次強烈感受到死亡恐懼是在初次學習到宇宙概念的時候,充滿神秘浪漫、無邊無際的宇宙是怎麼和死亡搭上的?他們時空上的不對稱,我們活著的過去、當下、未來,我們所擁有的想法、所做的行為、所發生過的故事都將不復存在。矛盾的是不復存在的意思即清楚表示著存在過,這些飄渺的時光卻需要被安置在尺度都遠超人類所及的宇宙面前,我們所說的存在真的能算存在過嗎?

書中出現的一個論點「害怕死亡和對生活感到沒有意義,兩者之間成正比」讓我釐清了時常卡在我心頭思緒的阻礙。不夠用力過生活是我擔心這一切碰到死亡仍然毫無意義,不常和他人建立日常的談話關係是我擔心這有限的時間應該要去做更有意義的事。兩者概念上的衝突往往使我在這兩個面向上都做得很糟,既無法對熱愛的事物傾入全身力量、精力和時間,也無法和更多的人建立輕鬆自在的人際關係。儘管這聽起來有點像是推託,但在我看完書後真的認為人問題的根源很大一部份是自死亡延伸出來。

面對死亡恐懼的方式

相信會看到這裡的讀者,或多或少都曾經或正在思考死亡這件事對於自己的意義。做個簡單的想像「若是自己的死亡將至,我會怎麼面對?」,這類問題應該很難回應吧。

一個因素是我們是否有膽量去面對這個問題;另一個原因則是我們也不易辨認出死亡對於我們情緒上和心理上的影響。因此作者提出了一些他在諮商實務上減緩個案死亡焦慮的方式,可以作為一個人能開始面對死亡恐懼的開端,並在面對死亡恐懼時能稍稍坦然一些。

- 辨識普遍性

第一種方式是透過閱讀、吸收先人的概念或與他人討論(我知道死亡並不是一個易談的話題,不過仍然可以試圖找人談談看),這樣做可以讓自己知道會擔憂、恐懼、焦慮死亡是個多麼普遍的常態,當意識到自己並不是獨自面對這個龐大的問題,一部份的自己就會安心下來。

這裡安心下來的意思並不表示自己就可以無視死亡這個議題,而是有同伴、有支持、有群體,不必單槍匹馬的面對,才是這個方法中舒緩死亡恐懼的地方。探索死亡就像一搜行駛在霧中,不知道終點位在哪裡的航程,這時霧中出現其他船隻的光瀾至少能使人知道,我並不是一個人處著。 - 漣漪效應

第二種方式是使自己轉換心態,變成較為積極的想法,如同先前提到的「害怕死亡和對生活感到沒有意義,兩者之間成正比」,因此若是能讓自己生活有了某些意義,心理上就能更好地去面對死亡。

歐文·亞隆醫師提到的是漣漪,可以把每個人在每一瞬間的每一個行為想像成是在水中製造波瀾,當這件事情發生之後水波會依同心圓般地傳遞出去,傳遞到其他受影響的人身上,這個受影響的人變成新一個水波製造者,將你的影響傳遞出去,一個漣漪在創造出另一個漣漪,人生在世做的任何事情,在人死亡過後,仍然會對世界產生影響,因此能更有勇氣面對個人的死亡。 - 覺醒經驗

覺醒經驗是一場對自己人生的突襲,迫使人必須去面對一些本質上的深奧議題。一些覺醒經驗的例子像是:至親的離世、生命階段的轉變(升學/遷、辭退、生日、旅行、步入婚姻…)、人生的高低潮、個人或親友人的重大疾病。可以發現多數覺醒經驗的發生與否,並不是個人能主動選擇的,然而當遇上了之後,記住作者的話:「正視死亡雖然會挑起焦慮,但它也是讓生活更為豐富的契機。」

強迫人從日常模式(追求金錢、權力、名聲、外表等等)轉變到本體模式(追尋事物的本質,人的本質、行為的本質、心靈的本質),處在本體模式時才是人開始面對自己的生、死、存在、意義這些固有不變特性的時候,這會促使人被自己賦予做出人生重大改變的情緒、動力與能量。如何掙脫日常模式轉變到本體模式,「覺醒經驗」將是那無情將人跩動的野蠻行經。 - 親密聯繫

對於個人情緒的抒發最好的方式就是訴說,不論面對死亡產生的是直接的或間接的情緒,都會對個人的行為產生影響,這時候和人討論、感受到身旁有人心靈會有很大的慰藉,若這個人能懂你那就更好了。親密聯繫並不單單只能在遇上死亡時陪伴個人,還能讓人相信自己活著是有意義的,有點結合了第一點和第二點的意思(辨識普遍性、分享、漣漪效應)。

對書本身的回饋

在看這本書的過程中,突然回憶起過往在修諮商課程時,教授們提到的一個諮商要點,在每一回的晤談中不論是如何引發個案的情緒和思考,都要盡可能在晤談結束前將這個情緒和想法收攏,不能讓個案在離開諮商室時仍然不安地懸掛在這個議題上。而在談死亡這個議題時,特別需要好好地遵守這個規則。

這本書前半段很好地讓人能在一邊閱讀,同時不會投射太多個人情感進去,從理性的哲學觀去切入,情緒面上則運用個案案例來輔佐,可以先安全地運用他人的情境當成認識死亡的思考點。

至於書本後半部份包含兩個重點,一是歐文·亞隆對於親自面對他自己的死亡時的經歷;另一個則是更多著重於對諮商師和長照人員的建議。

我這陣子很喜歡一個概念「正因為結束的存在,才會顯得過程有多麼重要」,因為人都終有一死,所以才要讓這一生活得精采、活在當下、用力去過日子。這個概念老早就聽過了,只是一直以來我的大腦似乎不願接受要活得充實、快樂的答案這麼簡單,這本書和《被討厭的勇氣》兩本書讓我開始接受甚至到喜歡這個對待人生的態度。

有些人會說心靈雞湯書籍對人沒什麼幫助,書中的理想遠不如真實世界的複雜與詭譎,但我覺得或許它們想要傳達的只是那種生活信仰,沒有辦法解決人生中遇到的任何狗屁雜事,能著手處理的地方只有自己看待世界的方式。

說了這麼多,我想表達的是這本書讓我更加篤信「正因為結束的存在,才會顯得過程有多麼重要」;人生會結束,所以更要把握「怎麼活著」、「如何活著」、「為什麼活著」。

後記:凝視著太陽

死亡與太陽是足夠相似的比擬嗎?

《凝視太陽-面對死亡恐懼》這個比喻是值得細細思考的一件事,將死亡喻為太陽,在看這本書之前,我會說並不合適,死亡向來是難以被輕易提起的一個議題,不論討論對象是父母、手足、朋友、或伴侶,自小到大從社會中學習到的概念告訴我,這不是一個可以輕易觸碰的話題。

死亡與太陽是不一樣的,它不同於太陽在出現時能充滿溫度地呈現,它不同於太陽在幫助人生存下去的各方面都有所貢獻,它不同於太陽在人意識到在此生中它會一直真實地存在時心中會感到安定。

但在看完書後,我卻接受了作者的這個比喻…

正是死亡隱蔽地存在,才使人在面對生活時,會時而願意拚盡全力、時而放棄且意志消沉;

正是死亡扎扎實實地存在,才使人在意識到它時,會因此用心地感受此時此刻自身的意義;

正是死亡無可避免地存在,才使人在被迫看清光譜極端時,會奮力追尋光譜另一端的活著;

正是死亡的存在,人才會想要好好地認識自己。

睜眼凝視太陽。睜眼凝視死亡,會恐懼、會受傷、卻是真正凝視自己人生的方式。