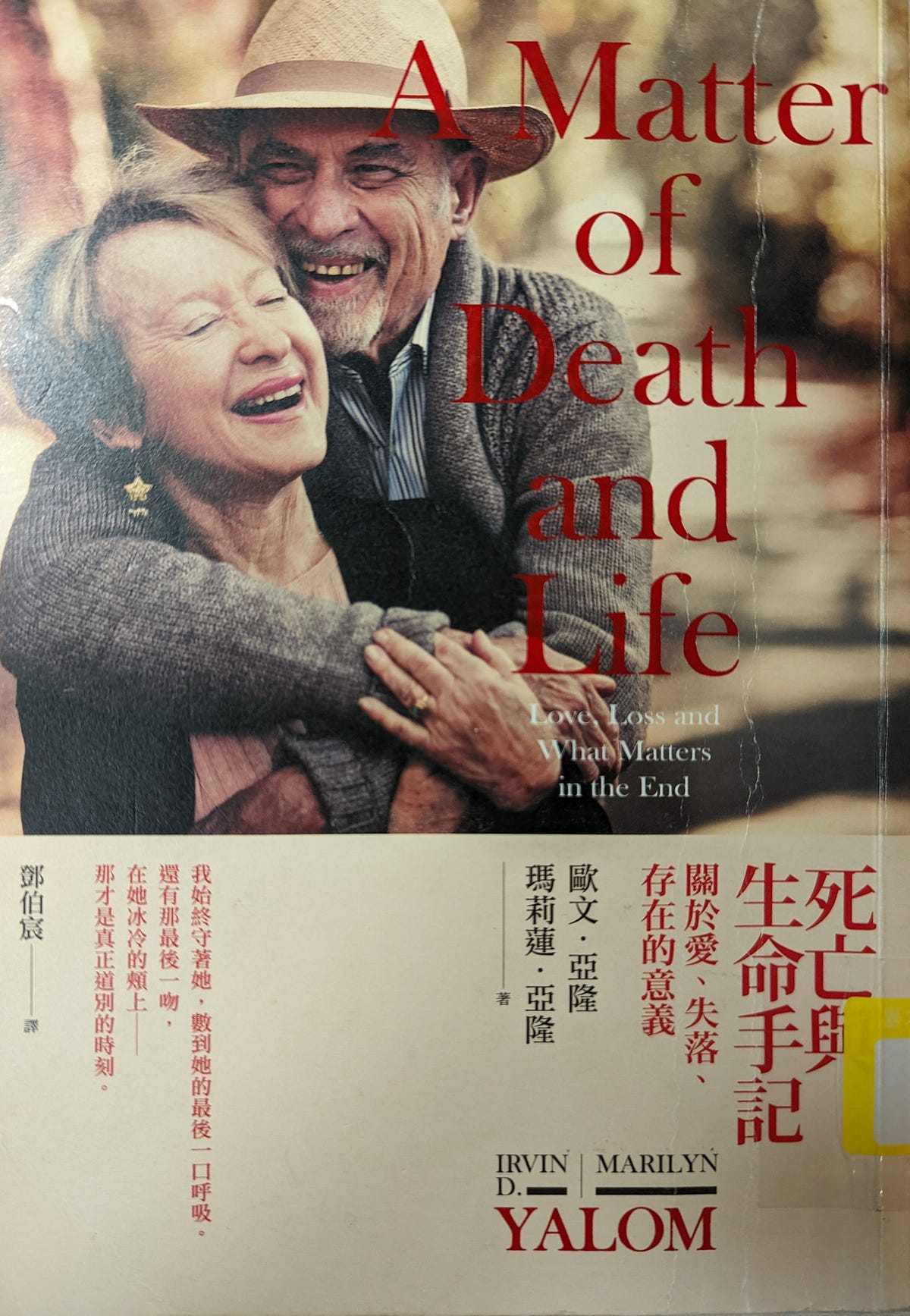

因為自身家庭及生命經驗的關係,促使我想探索如何做好面對死亡、老化和失能的準備。我的誕生是因為在青少年期的哥哥意外過世,於是爸媽在中年前期生下我,也因此我的爸媽比多數同年齡者的爸媽提早進入成年晚期,他們現在都已八十歲上下,正在面對身心失能議題。在陪伴他們的過程中,我常在想,如果衰老與死亡是必經的自然過程,那這過程要帶給我們人類的意義是什麼?我們又如何將在過程中感受到的悲傷、失落與絕望,轉換成希望與來到這趟地球之旅的禮物?並且在自己可以做到的範圍內,成為支持他人的力量?因為這些好奇,我選了一直很想讀的心理學大師歐文亞隆的作品《死亡生命手記,關於愛、失落、存在的意義》。

依照佛洛伊德晚年發展理論,人類求生和求死的本能一樣強大。在這裡我想鎖定在求生本能,求生若是我們的本能,那我們會恐懼死亡很正常。既然對死亡的恐懼是必然,那我好奇裡面的成分是什麼,為什麼死亡讓我們害怕呢?我想從與自己、與他人,和與世界的關係來探索。

在書中,我們可以看到歐文的失落,除了與瑪莉蓮的分離,還有很多來自被遺忘,自己的過去被自己遺忘,還有自己的存在被遺忘。他提到,「我一直有種想法,一個人唯有在世界不再有人記得時,他才是真正的死亡。這也就是說,就瑪麗蓮和我來說,只要我們的孫兒女還活著,我們就會持續存留。或許,這也是我此刻感到悲哀的地方,許久以前認識的一個病人,卻記不得她的容貌了。就好像我放掉了某一個人的手,任其飄逝於空無。」(P264)當記憶被自己遺忘時,一切是否還存在過呢?若有一天,我們連自己都忘了,怎麼辦?這些自己是否存在過的懷疑,似乎是讓人害怕面對死亡的原因之一。

死亡帶來的另一個失落,來自與他人的分離。沒有人可以連結,只剩自己獨存的孤獨感,如歐文在描述五個同學之死的故事時提到:「六個人,獨餘我行走世上。想到這裡,不禁為之顫抖。我活得比他們都長,為什麼?純屬幸運。我還能呼吸,還能思考,還能聞香,還能握著妻子的雙手,何其幸運!但我獨存。我想念他們。我的時間要到了。」(P65覺察無常)而這孤單留下的悲痛感中,也參雜著為什麼是我留下的憤怒,歐文描述「真正令我痛苦的,是我將永遠失去瑪莉蓮。有時念頭一閃,我竟然有點惱火她憑什麼先我而去。那樣反倒輕鬆得多。」(P113面對結局)

最後,若當自我、與他人的記憶都消失了,那我們與世界的關係在我們死亡之後又是如何?我們是否真得在這世上存在過呢?若是,我們又要如何證明我們曾經存在過?可能是這種連記憶也隨之死亡,彷彿被整個世界遺忘的空性,讓我們恐懼死亡。歐文形容「讀者寄來的電郵說道,讀我的書,備受感動,也深受影響。令我心滿意足。但我心卻了然,一切一切-記憶云云,影響云云,都是一時的。一代過去,頂多兩代,我的書不再有人閱讀,我,也不再有人想起。當然啦,作為一堆資料,又有誰會記得我呢?若不懂這一點,不承認存在之幻滅,便是活在自欺之中。」(P100重溫《凝視太陽》)

若存在必然幻滅,我們要如何減少我們對死亡的恐懼,增加死前感到幸福指數?在自我的層面上,我覺得是我們得到的感覺與經驗。就如《生命中的鹽》所說:談論純粹的感官性可以喚起所有人的具體經驗。人類的知覺能力讓我們免於異化,讓我們身而為人。歐文也在瑪莉蓮離開後寫道:「我現在該做的,就是好好珍惜自己的純粹知覺,完全靠自己,儘管沒有瑪麗蓮的分享。」生命中每個人感受到的不同、想獲得的體驗也不同。這本書啟發我去問自己,我們希望在存在的過程中,感受到、經驗到什麼呢?

若要找到自己滿意的答案,我覺得需要鍛鍊與自我同在的能力。自己為什麼如此重要?因為如歐文在「麻木恍惚」寫的:「決定事情是不是真實,完全在於自己,而且只有自己。個案回答說:您的話讓我了解,確認什麼才是真實的是我自己的事—是我自己的工作和責任。」(P241)

我很欣賞歐文在這過程中,勇敢真誠地面對各個面向的自己,各種光明與黑暗的情緒,各種生理、心理的需求、如他在書中透露在瑪德蓮離開後,他會有性慾,並對其他女人有好感。他也曾忘記和個案有約,讓他想退休。他的處理方式真誠又負責,個案後來回應「令人開心的是,縱使知道我們錯了(身而為人),卻可以把人做好,出之以真誠及好心。」(P83)他不帶批判的接納自己、轉換成紀錄創作,對我來說,展現了很棒的與自我同在的生命姿態。

在書中,歐文問病人:「死亡最讓你害怕的是什麼?」她回答:「所有該做的事情都沒做。」歐文描述自己深信不疑的是,「死亡焦慮與人生虛度的感覺呈正相關。換句話說,人生越是虛度,死亡的焦慮就越強烈。」(P104重溫《凝視太陽》)若如此,我在想或許我們可以將死亡焦慮度,轉換成死前感到幸福指數,當成生活指標,幫助自己檢視自己是否朝想感受、想經驗的目標前進,並在這追求的過程中,練習與自己同在,或許能幫助我們減少對自我死亡的恐懼。

在與他人的層面上,我覺得是,看見社會符號背後的人性,創造及把握人與人間的真實交流。從歐文的五個同學之死的故事,及我目前與長輩生活、工作中,發現在走向死亡過程中,最後那些符號都不那麼重要了,當我們看見工作頭銜、權力地位、標籤、關係定義、性別、年齡背後的人性,才能產生更真實豐富美好的交流。如《心靈的淬煉:薩提爾家庭重塑的藝術》提到:「如果我們除了用腦,也用心來進行,而不受限於僵化的規條,如果我們有探索的視野,而不是預設立場,就會遵循宇宙的法則,才能發現真正的人性。」而這樣的互動品質,才能真正滿足我們想與他人分享連結的渴望,創造真實的交流,幫助我們在生命的最後,無憾地離開地球。

而在面對他人離開時,我喜歡歐文在書中提到的漣漪概念,我覺得這能幫助我們面對失去他人的失落。他寫道:「人的行為與思想會擴散及於他人,猶如擲石水塘產生漣漪。若我給了病人某些東西,我知道,他們會換個方式將之傳給別人,如此不斷傳下去,漣漪於焉形成。」我們與他人產生的交流,所帶給我們的影響,不會因為那個人的離開而消失,那影響已在我們身上起作用,帶來自我的改變。而他人帶給自己的改變,證明他者存在過。自我的身上有他者的印記,他者身上也有我們的印記。

漣漪概念也可以延伸到我們與世界互動的層面。雖然我們的存在必然幻滅,但透過我們的作為帶給世界的影響,卻會綿延不斷地延續下去。就如我們現在所享受的文明,是人類過去努力創造累積的成果。我們現在種下的一顆茄苳小幼苗,能成為數百年,甚至千年後還存在於地球的老樹,讓未來的子孫受益。所以身為社會工作者的我,在與社會互動中,在老化死亡領域上,想創造什麼,留下什麼漣漪呢?在個案工作層面,一是繼續探索安樂死議題。瑪德蓮最後選擇醫助自殺,她描述尼采的「死得其時」在這考慮過程中一直在她腦中盤旋,而知道自己得以「善終」讓她平靜。我在居服工作服務的一位87歲阿媽,也曾問我:「我們是不是應該有安樂死?滿90歲之類的,就可以選擇死亡。」阿媽並不是憂鬱的那種。她覺得她也活得差不多和滿足了,覺得自己可以離開了。有這麼多長者活著要幹嘛呢?她問我。老實說,我覺得她的提議,好像也有某種務實。我記得離開後的那天,阿媽又再次促使我去想,人活著是為了什麼呢?若活到了90多歲,或某個大家取得共識後,覺得足夠的法定年紀,我們也都心滿意足了。在這樣的條件下,若有一個選擇,是自己可以決定什麼時候離開地球,那這樣我們是不是有可能將死亡轉換成一種慶祝?這些經驗促使我好奇我們需不需要讓安樂死在某些情況下,是可以被允許的?能「死得其時」會不會反而能幫助我們減少對死亡的焦慮,增加死前的幸福感?

在家庭、社區工作層面,我想嘗試組織夥伴、連接資源,共創香草土團共老家屋。目標是減少照顧者負擔、透過與自然連結,陪伴與支持長者經歷老化、死亡的過程。靈感來自於自然建築、樸門永續設計、人智學的學習,還有看見像是伯拉罕原鄉長照基地的「友雞計畫」、伊甸基金會的長濱「不老農場」、思凡自然農園,讓我想以綠社工的方式和社會性農場的模式介入,持續探索、創造和實踐晚年的美好想像。隨然不見得在眼前或立即的未來就可見到成果,但至少在離開地球前,在追求的過程中,得到的快樂與滿足,會增加我的死前幸福感。而種下的種子所產生的漣漪,希望能讓地球因為我的曾經存在過,而變得更好一點點。