隨著人口老化加劇,愈來愈多研究聚焦於老年人常見的健康議題,其中「肌少症」(Sarcopenia)可以說是備受關注的焦點。肌少症最顯著的特徵,就是骨骼肌量與肌力的下降,不僅會降低生活品質,還可能增加跌倒、骨折或失能的風險。面對這樣的挑戰,如何透過適當的運動處方來挽救、維持或強化肌肉功能,便成為了各界專家熱烈討論的課題。根據許多臨床與實證研究顯示,「阻力訓練」(Resistance Exercise, RE)在改善肌力、增加肌肉質量方面具有相當明顯的效果,因此被視為對抗肌少症的第一線處方。然而,針對已經患有肌少症的老年人,該如何正確安排阻力訓練?訓練的強度與頻率又該如何拿捏?本篇文章將以淺顯易懂的方式,帶領讀者深入了解肌少症的危害、阻力訓練的核心原則,以及如何透過週兩次的系統化訓練,有效提升老年人的肌力與生活品質。以下內容將集結運動科學與臨床應用的精髓,提供給一般讀者、臨床工作者以及運動教練參考,並在文末提出有助於規劃訓練的具體建議,讓大家在面對肌少症時,能夠以科學為本、穩健落實!✨

一、肌少症的意義與風險

1. 何謂肌少症?

「肌少症」是一種骨骼肌功能普遍下降的綜合症候群。它不僅包含肌肉量的減少,還包括肌力或肌肉功能的衰退。由於肌肉是支撐骨骼與關節活動的重要單位,一旦肌力下滑,不但會使得日常活動如走路、上下樓梯更加吃力,也容易在失衡時發生跌倒意外。

2. 為何值得重視?

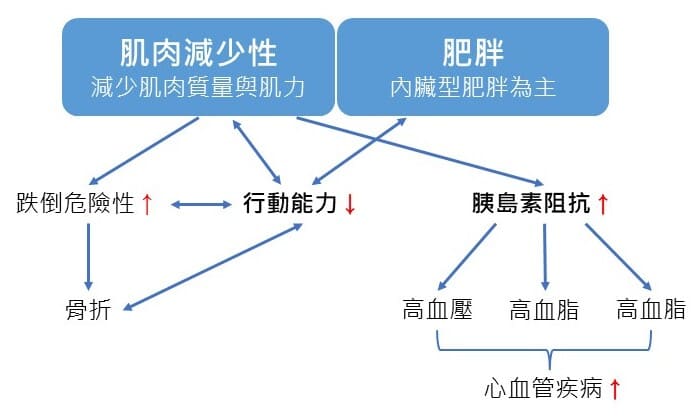

隨著年紀增長,身體的合成代謝能力下降,若再加上生活型態缺乏運動或營養不足,肌肉就很容易衰退。當肌肉流失嚴重、肌力大幅下滑時,潛在的健康風險並不只侷限於活動能力降低,還可能連帶引起:

- 心血管疾病:基礎代謝下降,脂肪堆積、血糖調控能力失衡。

- 骨質疏鬆與骨折:肌肉無力支撐關節,且一旦跌倒,更容易造成骨折。

- 生活自理能力衰退:如洗澡、穿衣、外出等日常生活功能大幅受限。

- 心理層面影響:行動不便導致自信心下降,甚至引發焦慮與憂鬱。

這些風險,不僅增加個人生活的負擔,也加重整體醫療體系的壓力,因此正視肌少症並積極預防、介入治療,已是當前刻不容緩的健康議題。

二、為何首推「阻力訓練(RE)」?

- 阻力訓練的原理

「阻力訓練」(Resistance Exercise, RE)指的是運用外在阻力(如啞鈴、彈力帶、訓練機器或自體重量),來對骨骼肌進行負荷刺激的運動方式。其核心目標是使肌肉在負荷過程中產生微損傷,並在休息與營養補充的恢復階段得以修復、超補償(supercompensation),進而提升肌力、肌耐力以及肌肉量。

- 阻力訓練對老年人的益處

對於一般健康長者而言,阻力訓練已被廣泛證實可顯著增進肌力、改善動作功能與預防跌倒。而在患有肌少症的長者身上,儘管研究仍在進行,但初步文獻已顯示,只要配合適當的訓練強度、頻率,與動作設計,阻力訓練依舊能對肌力與肌肉品質帶來顯著的正面影響。特別值得注意的是,不同族群與身體狀況的長者在實際參與運動時,可能會受到當前健康狀況、關節活動度,或慢性疾病史等因素影響,因此根據每位長者各自的不同狀況,來量身訂做實證性運動處方(evidence-based exercise prescription)更形重要。

三、阻力訓練處方的三大原則:特異性、超負荷,與漸進性

要讓阻力訓練達到有效成果,需遵循運動科學中三個重要的原則:

- 特異性(specificity)

指的是訓練動作、肌肉用力方式,需針對你想增強的身體功能或目標肌群。舉例而言,想增進走路或爬樓梯能力,可多增加下肢肌群的動作,如:深蹲或弓箭步。 - 超負荷(overload)

為了刺激肌肉持續成長,必須讓肌肉在可承受範圍內承接高於以往強度的負荷。若一味維持輕鬆的訓練,則無法推動肌肉進行適應。對老年人來說,過載必須謹慎拿捏,以免造成過度疲勞或運動傷害。 - 漸進性(progression)

隨著肌肉逐漸適應當前強度,我們需要依據評估結果循序漸進地提高負荷,或改變訓練方式,以確保肌肉獲得持續的刺激。例如:可以先從椅子上坐站開始,漸進改為無椅子輔助的深蹲,最後可再循序漸進,像是:負重深蹲,來逐步提高運動困難度。

四、設計訓練計畫的關鍵變項

要在實務面有效落實抗阻力訓練,就需要考量下列幾個關鍵運動變項 (parameters):

- 訓練頻率(Training Frequency)

一週建議至少進行兩次阻力訓練,能夠兼顧訓練效率與恢復需求。由於老年人的恢復能力通常較年輕族群慢,過於高頻率的訓練可能導致疲勞累積而影響生活品質,過低頻率又難以維持或提升肌力。 - 動作選擇(Exercise Selection)

應包含上、下肢主要肌群的訓練,如:胸推(像是:自身體重伏地挺身或者胸推機器)、划船(針對背部肌群)、腿部推舉或深蹲(針對下肢肌群)等。同時可搭配日常生活功能性的動作設計,像是:單腳平衡、坐姿站姿轉換等,提升整體機能。 - 訓練強度(Exercise Intensity)

強度往往以「最大肌力百分比」或「自覺費力程度」來衡量。對於肌少症,或健康狀況較差的長者而言,過高強度會提高受傷風險,但若強度過低,又無法達到肌肉適應的門檻。多數建議以6-12次能剛好完成的負荷作為起點,並根據當事人的自覺費力程度調整。 - 訓練總量(Exercise Volume)

包含組數與每組重複次數(repetitions)。研究顯示,1-3組、每組6-12次的訓練能在「安全」與「效果」之間取得平衡。若剛開始體能較弱,可先從1組起步,視適應程度,再漸進增加到2-3組。 - 休息時間(Rest Periods)

在組與組之間,建議休息大約60-90秒,讓身體有足夠時間緩和心跳與乳酸堆積。對於肌少症長者來說,如果在執行過程中出現極度疲勞或不適感,可以延長休息時間,但要避免站立過久而產生平衡風險。

五、阻力訓練實務範例:一週兩次、全身整合式阻力運動

以下提供一個參考範本,讓剛起步或已有基礎的老年人都能嘗試。在執行之前,仍建議先諮詢專業醫療人員或運動教練,進行身體狀況評估,並調整動作難度與負荷。

1. 訓練頻率與結構

- 頻率:一週進行兩次,每次間隔至少兩天,讓身體有充分的恢復時間。

- 時長:單次約30-45分鐘,可依個人狀況增減。

2. 動作與分配(建議每個動作執行 1-3 組,6-12 次)

- 深蹲或坐姿起立(下肢)

- 可利用椅子作為輔助,初階者先從椅子坐下再站起的動作開始;進階者可試著做無椅子輔助的深蹲,或在胸前抱啞鈴增加負荷。

- 弓箭步(下肢與平衡)

- 起步時可以用牆面或扶手支撐,避免跌倒;熟練後可增加彈力帶或輕重量。

- 伏地挺身或胸推機器(胸部與核心)

- 若標準自身伏地挺身過於困難,可先從桌子或牆壁伏地挺身開始(退階式伏地挺身),逐步降低身體對地角度。

- 划船或坐姿划船機(背部與手臂)

- 家中若有彈力帶,可以用坐姿或站姿拉彈力帶的方式訓練背部肌群;若有健身房可使用,也可使用划船機,或啞鈴彎舉。

- 肩部推舉或側平舉(肩部)

- 可以透過坐姿啞鈴推舉或抓握彈力帶向上推舉的方式,有助於增強上肢和肩膀力量。

- 核心穩定動作(核心)

- 例如:坐姿捲腹、仰臥抬腿,或改良版平板支撐;最重要的是在可負荷的範圍內維持正確姿勢。

3. 休息與伸展

- 組間休息:每個動作間可休息約60-90秒,若感到過度疲憊或心跳過快,可延長休息至2分鐘。

- 訓練結束後:進行全身伸展,尤其是主要被訓練到的肌群,如:大腿、胸肌、背肌與肩頸部位,以減少肌肉痠痛與提升柔軟度。

六、重要阻力運動執行要點與注意事項

- 以安全為前提

高齡者通常還會合併其它慢性疾病,如:高血壓、糖尿病或關節炎。因此,在制訂運動計畫時,必須先與醫師或物理治療師討論。當出現明顯頭暈、胸悶、關節劇痛或過度呼吸困難等症狀時,應立即暫停訓練並尋求專業評估。 - 漸進調整,切勿急於求成

肌力的提升非一蹴可幾,尤其在年長者或患有肌少症的情形下,調整必須更加謹慎。當感覺某個重量或阻力已能輕鬆應付,才考慮逐漸增加負重或縮短休息時間。 - 重視飲食營養

想要增進肌肉質量,蛋白質攝取至關重要。若同時面臨牙口不佳、食慾不振等情形,可與營養師討論適合的飲食計畫,以確保身體能獲得充足的必需胺基酸。富含優質蛋白的食物如魚、雞蛋、豆製品,都能為肌肉修復提供基礎原料。 - 監測訓練成效

建議定期測量基本的身體功能指標,如:日常行走速度、握力、椅子起立測試等,並做好紀錄。這些簡易測試有助於評估訓練成效,並針對停滯期或退步的情況做出對應調整。 - 尋求社群支持與專業資源

若環境允許,建議可先從參加運動中心的高齡者專屬課程開始,或與親友、同儕一起參與運動。透過群體互動,不僅能增加樂趣,也可維持運動動機,並有效降低運動中發生意外時的風險。

七、結語:重新定義老年生活品質

肌少症並非不可逆的命運,而是可以透過科學化、漸進式的阻力訓練及整體健康管理來改善的挑戰。只要掌握了「特異性、超負荷,與漸進性」這三大原則,並善用訓練頻率、動作選擇、訓練強度、訓練總量和休息時間等變項,即便是已經罹患肌少症的長者,也能逐漸扭轉肌力下滑的趨勢,甚至重拾走路或上樓梯的自信,讓日常生活重新煥發光彩。✨

值得一提的是,整個訓練過程中,安全與循序漸進仍是首要考量。若有任何慢性病史或身體特殊狀況,請務必尋求醫療團隊、物理治療師或專業教練的建議。要記住,運動不是為了跟別人競爭,而是要讓自己在舒服且安全的前提下,慢慢邁向更健康、更有活力的老年生活。

對於想要投入肌少症研究或臨床應用的人而言,確立一套標準化的阻力訓練處方,不僅能提供未來研究可比較的基礎,也能讓更多長者受惠於此介入策略。而對個人或家庭來說,當我們看見父母或祖父母漸漸能夠自己出門買東西、享受社交活動,或在無須攙扶的情況下走上樓梯時,那份欣慰絕對是無可取代的幸福。

最後,盡管此篇研究論文,提供了每週兩次、1-3組、6-12次的一般性建議,每位長者的身體狀況都不盡相同,仍須實際觀察並調整。只要能以持之以恆的態度面對,並確實配合飲食與充足睡眠,大多數老年人都能感受到肌力與體能的提升。讓我們一起努力,為自己與家人打造健康而有尊嚴的高齡生活!💪

延伸閱讀篇章:

以上是基於運動科學研究所整合出的肌少症阻力訓練指南,期望在各種真實場域和未來相關研究中能被廣泛採用。只要用心規劃、堅持執行,您將會發現:老年生活同樣能充滿活力與希望!一起動起來,對抗肌少症,開啟更健康、更自信的人生新頁!✨

引用文獻

Hurst, C., Robinson, S. M., Witham, M. D., Dodds, R. M., Granic, A., Buckland, C., De Biase, S., Finnegan, S., Rochester, L., Skelton, D. A., & Sayer, A. A. (2022). Resistance exercise as a treatment for sarcopenia: prescription and delivery. Age and ageing, 51(2), afac003. https://doi.org/10.1093/ageing/afac003

如果您覺得本次分享內容對您有幫助的話,就幫我按個讚喔!還有轉貼分享!

=============

陳映竹! (Chen, Ying-Chu),Ph.D. candidate, M.S., M.A., CSCS*D, ACSM-CEP

=============

陳映竹同時擁有臺師大國際漢學研究所文學碩士,以及臺北市立大學運動健康科學系理學碩士。目前為臺師大體育與運動科學博士候選人。並且擁有美國運動醫學會臨床運動生理師以及私人教練認證!希冀透過平台持續推廣運動與健康科學相關知識,以及肌力與體能相關訓練理論及實務,並提供個人跨領域與教練自我成長歷程,讓有志從事教練產業以及斜槓工作者有所依循。

★★聯絡資訊 ★★

🟦 微小起心動念,將有莫大改變!小額捐款贊助運科博士候選人!

http://tinyurl.com/3jan2d46

🟦需統編者,請改點下面連結,可輸入統一編號!

https://tinyurl.com/mhdsjctr

🟨 自媒體經營:以「我是運科竹」為關鍵字搜尋!

▌Youtube: https://www.youtube.com/@yesimsportscientist8642/about

▌Instagram : https://www.instagram.com/coachsteveperformance/

▌Facebook : https://www.facebook.com/SteveLovesWorkout/

▌SubStack :https://coachsteveperformance.substack.com/

Podcast 頻道 : Sound on, Apple Podcast, 以及 Google Podcast,均為「我是運科竹」。

🟪 文章創作:

▌Vocus 方格子文章創作:https://vocus.cc/user/61d96b17fd89780001e2c067

▌Medium 文章創作:https://medium.com/@coachstevetw

🟦 個人網站:

▌Website: https://coachsteveperformance.wordpress.com/about/

▌CV website: https://lunacysaint.github.io

🟨 需要公益演講、商業合作,或者贊助運科博士候選人事宜,請電郵聯繫!

▌E-mail : isame4@gmail.com