你不是冷血,是太負責:拒絕當職場濾水器的溫柔界線練習

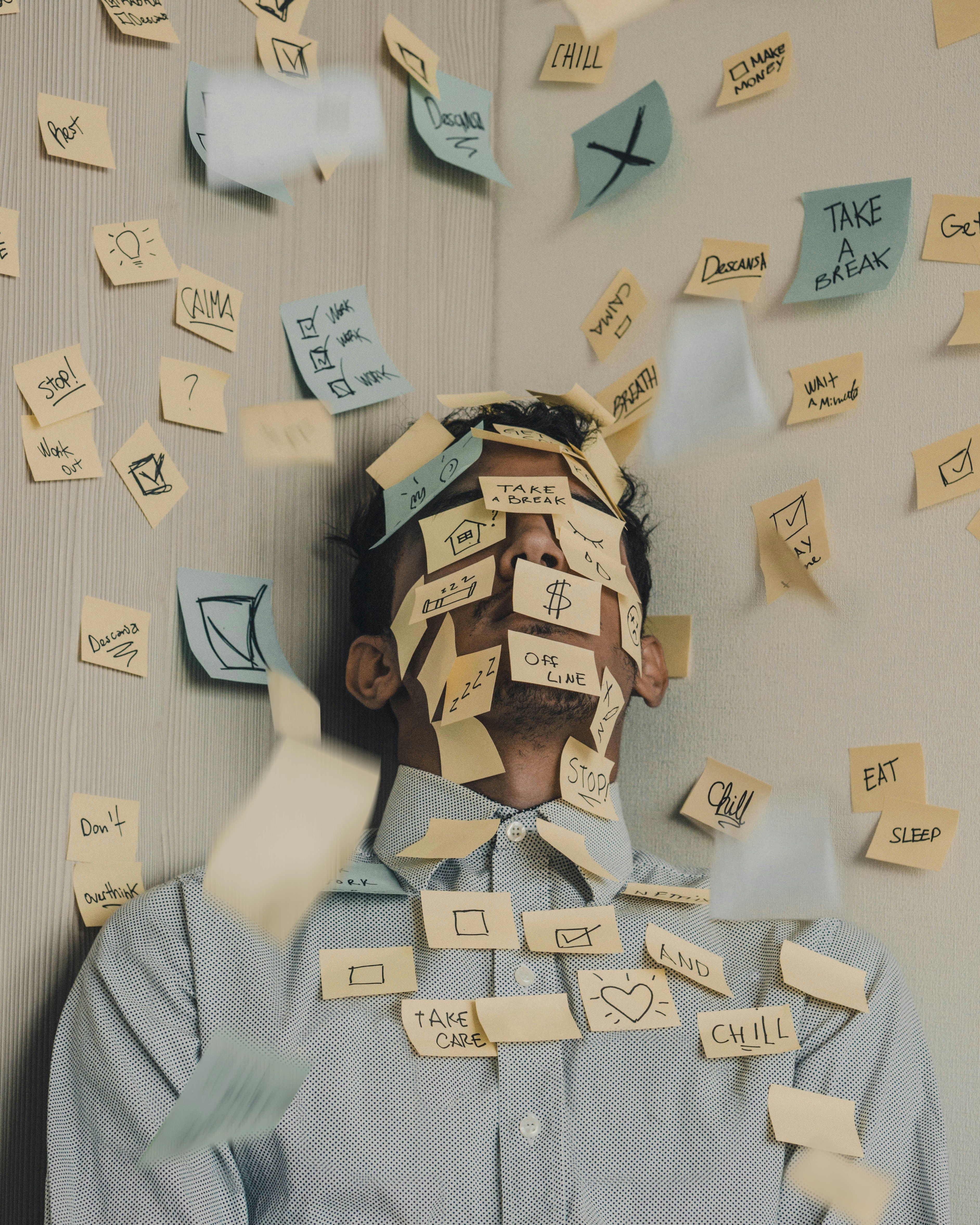

你不是濾水器:溫柔又堅定地劃清職場界線

這不是單純的責任感,而是一種深植內心的「過度負責」。

✦ 過度負責背後的潛意識:

- 「如果我不幫,事情就會搞砸。」

- 「我這樣做,大家才會覺得我可靠、值得信任。」

- 「萬一我拒絕了,是不是以後就沒人找我合作了?」

但真正讓人疲憊的不是「做太多」,而是「不敢停」。

因為你太習慣替別人考慮,卻忘了自己也需要被考慮。

✦ 為什麼你總是被當「濾水器」?

在職場中,被貼上「負責、好說話」標籤的人,最容易被不斷加派任務。當這樣的形象建立起來之後,就算你沒有主動說「我來幫」,也會被認為「你一定會幫」。

這是一種看不見的消耗:你忙著撐起整個局面,卻沒人知道你心裡已經超載。

✦ 溫柔但堅定的三種劃界方式:

① 懂得拒絕,不等於自私

你可以這樣說:

「我現在手上的任務已經排得很滿,如果我現在接這個,可能會影響到品質,你要不要考慮其他安排?」

這不是推卸,而是對事情負責——因為你知道,讓一個已經超載的人繼續承擔,只會讓狀況更糟。

② 調整語氣,而不是否定關係

拒絕不一定要硬邦邦。可以軟語但明確,像是:

「我可以提供一點想法,但細節我可能沒辦法幫忙處理。」

或是:

「我真的很希望幫得上,但這週的進度我自己都有點緊繃,怕耽誤了你的安排。」

這樣的說法既顧及對方的需求,也守住了自己的界線。

③ 給予選擇,而不是自己背下來

你可以回問對方:

「目前有哪些你已經試過的解法?你覺得還可以找誰幫忙?」

這不只是拋回問題,而是引導對方自我負責,也幫助他成長。

✦ 從「誰都照顧」到「把自己也照顧進去」

在心理學上,過度負責常見於成長過程中角色混淆的孩子——也許你曾經早熟,總是先照顧別人,壓抑自己的需求。長大後,這樣的模式延續進職場,就變成了不斷替他人擦屁股的大人。

但你不是濾水器,不需要過濾所有人的混亂、解決所有人的問題。你也值得被看見、被體諒、被理解。

✦ 給過度負責的你,一些自我提問:

- 這件事,真的非我不可嗎?

- 我現在是在幫忙,還是在替對方逃避責任?

- 我這次幫了,下一次還要嗎?

- 如果我選擇拒絕,會發生什麼最糟的情況?我能承受嗎?

- 如果這是我的好朋友遇到這種狀況,我會建議他怎麼做?

你不需要把自己撐成一座防洪牆,才配得上別人的肯定。

學會溫柔地說不,設下健康的職場界線,不代表你變了——那只是你終於學會,把自己也放進考量裡。

🌿 如果你也正在學習怎麼「幫得剛剛好」,卻不讓自己淪為濾水器,歡迎留言分享你的經驗,或是你最常遇到的困境是什麼。

我們可以一起練習,把責任還給該負責的人,把界線拉回自己手上,讓職場成為彼此尊重、而非消耗的地方。

留言

留言分享你的想法!