付費限定

🚨 旁觀者效應:當每個人都不動,悲劇就發生了

以行動支持創作者!付費即可解鎖

本篇內容共 1424 字、1

則留言,僅發佈於shawn會員你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。

Shawn心理

7會員

93內容數

安

Shawn心理的其他內容

2025/04/29

💡 什麼是「過程時間忽視」?

「過程時間忽視」是指:

當我們評估一件事情的價值、效率或吸引力時,常常忽略完成它所需要的時間與努力,只看最終的結果。

簡單來說就是——

「我們常常只看到山頂有多美,卻沒考慮爬上去有多累。」

🧠 心理學背景

這個偏誤是「時間折扣」與「決策近視」的

2025/04/29

💡 什麼是「過程時間忽視」?

「過程時間忽視」是指:

當我們評估一件事情的價值、效率或吸引力時,常常忽略完成它所需要的時間與努力,只看最終的結果。

簡單來說就是——

「我們常常只看到山頂有多美,卻沒考慮爬上去有多累。」

🧠 心理學背景

這個偏誤是「時間折扣」與「決策近視」的

2025/04/27

💡 什麼是「假性同意」?

假性同意(Pseudo-consent / Token consent) 是指一個人表面上表示「同意」,但這份同意並非出自自由意志或真誠願望,而是因為:

感到被逼迫

不敢拒絕

想避免衝突

順從社會期待或權力壓力

簡單來說,就是:不是「願意做」,而是「不敢

2025/04/27

💡 什麼是「假性同意」?

假性同意(Pseudo-consent / Token consent) 是指一個人表面上表示「同意」,但這份同意並非出自自由意志或真誠願望,而是因為:

感到被逼迫

不敢拒絕

想避免衝突

順從社會期待或權力壓力

簡單來說,就是:不是「願意做」,而是「不敢

2025/04/26

💡 什麼是破窗效應?

破窗效應(Broken Windows Theory) 是一種社會心理現象,主張:

如果一個社區出現小規模的無序(如破窗、塗鴉、垃圾),而沒有人處理,便會傳遞出「沒人管」的訊號,進而引發更多違規行為,甚至演變成更嚴重的犯罪。

換句話說——「亂」是會傳染的,容忍小錯

2025/04/26

💡 什麼是破窗效應?

破窗效應(Broken Windows Theory) 是一種社會心理現象,主張:

如果一個社區出現小規模的無序(如破窗、塗鴉、垃圾),而沒有人處理,便會傳遞出「沒人管」的訊號,進而引發更多違規行為,甚至演變成更嚴重的犯罪。

換句話說——「亂」是會傳染的,容忍小錯

#方格新手 的其他內容

你可能也想看

每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界

所得稅線上申報

每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界

所得稅線上申報

全球科技產業的焦點,AKA 全村的希望 NVIDIA,於五月底正式發布了他們在今年 2025 第一季的財報 (輝達內部財務年度為 2026 Q1,實際日曆期間為今年二到四月),交出了打敗了市場預期的成績單。然而,在銷售持續高速成長的同時,川普政府加大對於中國的晶片管制......

全球科技產業的焦點,AKA 全村的希望 NVIDIA,於五月底正式發布了他們在今年 2025 第一季的財報 (輝達內部財務年度為 2026 Q1,實際日曆期間為今年二到四月),交出了打敗了市場預期的成績單。然而,在銷售持續高速成長的同時,川普政府加大對於中國的晶片管制......

重點摘要:

6 月繼續維持基準利率不變,強調維持高利率主因為關稅

點陣圖表現略為鷹派,收斂 2026、2027 年降息預期

SEP 連續 2 季下修 GDP、上修通膨預測值

---

1.繼續維持利率不變,強調需要維持高利率是因為關稅:

聯準會 (Fed) 召開 6 月利率會議

重點摘要:

6 月繼續維持基準利率不變,強調維持高利率主因為關稅

點陣圖表現略為鷹派,收斂 2026、2027 年降息預期

SEP 連續 2 季下修 GDP、上修通膨預測值

---

1.繼續維持利率不變,強調需要維持高利率是因為關稅:

聯準會 (Fed) 召開 6 月利率會議

人是群居的動物,基於驅吉避凶的理論及從眾的心態,人們傾向於選擇和大部份人相同的路。經常性的把身邊人的意見及價值觀套用在自己的身上。

如果身處在一個沒有壓力的環境,一切又看似平順,也許人生就照著別人的期待一直這麼走下去。

但如果沒有走在屬於自己的道路上,內在的那個不滿的靈魂會時不時的敲打著你的舒適

人是群居的動物,基於驅吉避凶的理論及從眾的心態,人們傾向於選擇和大部份人相同的路。經常性的把身邊人的意見及價值觀套用在自己的身上。

如果身處在一個沒有壓力的環境,一切又看似平順,也許人生就照著別人的期待一直這麼走下去。

但如果沒有走在屬於自己的道路上,內在的那個不滿的靈魂會時不時的敲打著你的舒適

有些高敏感者"很容易被誤會"總是往負面的方向走,

但其實只是因為特別的"共感力",

明明不是自己的情緒,卻彷彿是自己親身經歷般而產生"同理心",

高敏感者很輕易能同理他人,卻無人能同理自己,

這其實會讓高敏感者時常陷入一種"孤獨感"。

有些高敏感者"很容易被誤會"總是往負面的方向走,

但其實只是因為特別的"共感力",

明明不是自己的情緒,卻彷彿是自己親身經歷般而產生"同理心",

高敏感者很輕易能同理他人,卻無人能同理自己,

這其實會讓高敏感者時常陷入一種"孤獨感"。

我是時常會有「內耗感」的人。而我發現,我身邊也聚集了跟我相似的一群人。

人總是會看不清自己的現況,但卻能看懂發生在他人身上的事是源自於什麼。

這就是為什麼有共鳴的人總是會互相吸引。

那些與我們有共鳴的人,都是作為「鏡子」出現在我們身旁,為的是讓我們能看清自己。

我是時常會有「內耗感」的人。而我發現,我身邊也聚集了跟我相似的一群人。

人總是會看不清自己的現況,但卻能看懂發生在他人身上的事是源自於什麼。

這就是為什麼有共鳴的人總是會互相吸引。

那些與我們有共鳴的人,都是作為「鏡子」出現在我們身旁,為的是讓我們能看清自己。

你難以理解別人的行為嗎?

有時候會好奇別人到底是怎麼想的,怎麼會做出這麼荒謬又不合理的行為?你百思不得其解,想像不到在什麼情況下會做出這樣的舉動,完全超出你的理解範圍,但它確實發生了,還不是從別人嘴裡聽說,而是你的真實經驗。

你難以理解別人的行為嗎?

有時候會好奇別人到底是怎麼想的,怎麼會做出這麼荒謬又不合理的行為?你百思不得其解,想像不到在什麼情況下會做出這樣的舉動,完全超出你的理解範圍,但它確實發生了,還不是從別人嘴裡聽說,而是你的真實經驗。

內向的夥伴們,我們通常踏入一個陌生或不熟悉的環境時,多半話少少,採取觀察的方式,先感覺一下這個場合的調調,接下來,隨著待在那個環境的時間越來越長,我們才能越來越放鬆,話也會變多,也慢慢提升安全感。

很多時候,最快的方式,還是有活潑人帶領著我們去認識環境,去認識人,可以加速我們適應的時間。想想我

內向的夥伴們,我們通常踏入一個陌生或不熟悉的環境時,多半話少少,採取觀察的方式,先感覺一下這個場合的調調,接下來,隨著待在那個環境的時間越來越長,我們才能越來越放鬆,話也會變多,也慢慢提升安全感。

很多時候,最快的方式,還是有活潑人帶領著我們去認識環境,去認識人,可以加速我們適應的時間。想想我

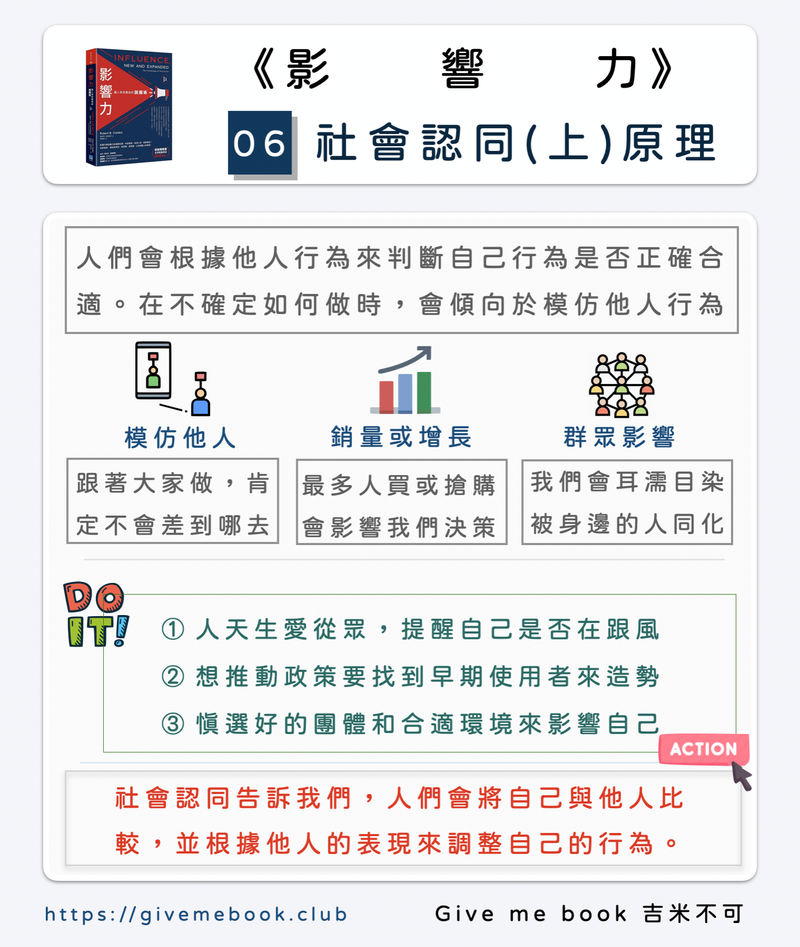

社會認同是一個強大的心理學武器,影響著我們在不確定情境下的決策。瞭解這一原理可以幫助我們更理性地作出決定,並在推動政策或產品時找到早期使用者,引領風向。社會認同的影響力不可小覷,因此我們應該慎選我們所處的社交環境,以實現更大的影響力和成功。

社會認同是一個強大的心理學武器,影響著我們在不確定情境下的決策。瞭解這一原理可以幫助我們更理性地作出決定,並在推動政策或產品時找到早期使用者,引領風向。社會認同的影響力不可小覷,因此我們應該慎選我們所處的社交環境,以實現更大的影響力和成功。

這本書探討了我們習慣對各種情境即時反應的現象,指出其背後可能的原因有環境價值觀、成長背景、以及資訊爆炸時代。作者提醒我們在面對困難時學會冷靜,避免無謂的社交反應。書中強調「承認不知道是一種自信的展現」。讀者應該勇敢接受自己的不知道,這反而是一種自信的表現。

這本書探討了我們習慣對各種情境即時反應的現象,指出其背後可能的原因有環境價值觀、成長背景、以及資訊爆炸時代。作者提醒我們在面對困難時學會冷靜,避免無謂的社交反應。書中強調「承認不知道是一種自信的展現」。讀者應該勇敢接受自己的不知道,這反而是一種自信的表現。