一、科學精神是什麼啦? 很重要嗎?

科學研究的精神就是求真。誠實是絕對重要的,所以,為什麼台大校長爆出自己掛名的博士造假,會搞到自己被換掉,因為科學研究容不得造假,試想如果醫學研究者因為收了藥商錢而偽造藥物的研究結果,或是避重就輕的把此藥物的危害不寫出來,所造成的結果是怎樣,那必然對消費者是一個極大的危機,如果藥物會造成胎兒畸形,那造成的後果就是一條生命的死亡,假新聞已經夠多了,若是連學者做出來的科學都無法信任,那對整個社會對科學的不信任感必然造成更大的危機,這個危機其實已經存在了。

科學精神,很重要的一個認知就是去破除二元論,什麼是二元論呢?像是大是大非、對與錯、善與惡、及格與不及格等等的兩個對立的概念在科學研究是個非常危險的東西,就像上述提到的例子,如果我們深信不疑,這些所謂的學者給我們的知識,不去深思而輕信他人的轉述,對我們做研究是一件非常危險的事情。

科學研究他是不斷的修正的,這個在我調查濕度對葉蟎的發育影響有很大的啟發,老文獻認為調查高濕度會降低葉螨族群量,認為高濕度會影響他們發育或是產卵量,但是新文獻用更嚴謹的方法,發現濕度不影響發育,但浸水的卵會延遲發育。

這很有趣,你看兩個例子都是科學研究,但幾十年間的結果卻是相反的,如果我是個不保持懷疑的學者,那我就會認為高濕度會影響葉蟎發育,如果參考我論文的研究生也沒有保持懷疑,那這樣的結論不就繼續延續下去,結果最後一錯再錯,這樣的事情發生在學術界,就是個很嚴重,但被忽略的問題,大家在引用前人研究,但沒有檢視。

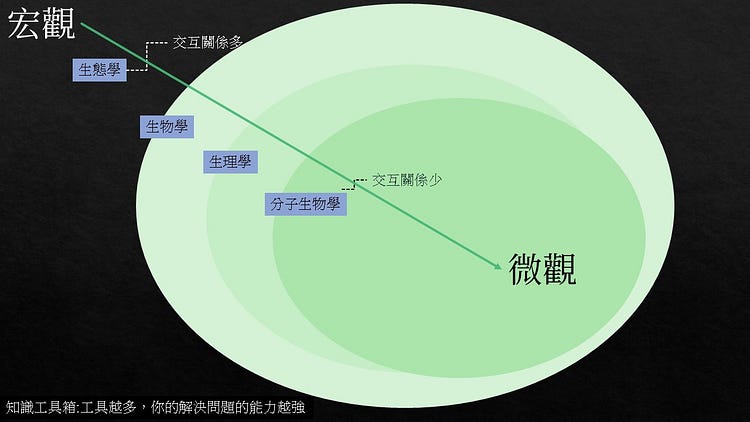

想要研究生物,那勢必要體認到宏觀到微觀的細節的知識都是重要的,如果一個環節錯誤,那必然會搭建出與真實相反的錯誤的認知,宏觀的生態學可以讓我們了解生物在自然中與生物和非生物因子的交互關係,微觀的生物學可以讓我們了解各因子對生物的表現性狀,更微觀的細胞和分子讓我們從最根本的角度確認生物表現,畢竟有些事情並非外部型態就可以確認因果關係了。隨意的定斷因果關係是一件很危險的事情。

二、知識思考的養成-給我叛逆起來喔

科學沒有絕對事實,只有相對事實,過去我是很信任閱讀的書本上的知識,但我現在的想法是:「這個知識怎麼來的?他的研究怎麼做的?」。

提到考試其實就是個蠻詭異的東西,很多科學研究其實都沒有絕對正確,不過就是相對正確而已。大家要知道,其實老師獲取知識的地方,也就是從文獻書籍等的地方獲取,科學是種持續修正的東西,過去研究的知識,到現在可能會被完全的推翻,這都是有可能的,好的教學應該要讓學生去思考,知識背後都有個脈絡性,一個論述是多篇研究文獻所構成的(翻開課本後的參考文獻就知道),而這個論述是否可信和是否正確就需要謹慎審視和開放的討論。

所以說,老師說的不一定對,如果他引用到本身研究就有問題的文獻,或是一直都沒有更新到最新研究,那就很可能教導錯誤的資訊給學生,我相信認真嚴謹的教育者是會努力去避免這件事情的。但我一直認為「去質疑知識權威」是很重要的。亞里士多德說過:「我愛我師,但是我更愛真理!」,同樣的,我認為去問問題是需要被大家練習的,去問問題,把老師問爆。

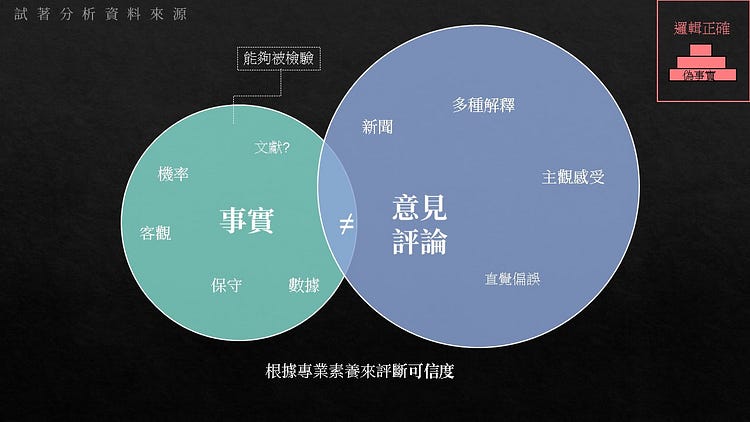

並區分事實與意見評論,但我們可以從對方的話語中或是參考文獻的資料中去區分,事實的特質,包含:具有機率、科學或是研究得知、保守不浮誇和客觀;意見常常具有:個人特定立場(新聞)、直覺偏誤、主觀感受,這兩者之間的重疊端需要專業素養來判斷可信度。

需要小心的是看似很有邏輯,但根基的事實是錯誤的那種意見,若是背書的人是個學者,那就非常危險,因為可能連學者自己都不自覺。

重要的是不要停止問問題,好奇心有其存在的理由。─ 愛因斯坦

冏星人在他的著作<冏星人的人生百想妙答>提到:「知識不能當作武器,知識是撐起一個人價值觀的地基」,同理,擁有許多知識的學者也不該自恃甚高,認為自己讀書多就比較「秋」,甚至認為自己擁有更多權力,這是非常不對的。在重述一次,把老師問爆。

三、行動和信念: 思辨能力保持客觀和思辨能力

做為一個學生這樣的思辨能力應該早早具備,但往往華人的社會過去提倡尊師重道就成為我們勇敢講話的阻礙,前大法官許玉秀說:「你不能自由的講,你就不會自由的想」,雖然說,這是法律人面對言論自由的想法,但何嘗不是重重打臉現在的學術風氣的鄉愿呢?

誠心建議,遠離那些用壓抑你思考的老師,懂得問問題才是對的,當然上述提到的禮貌一定要維持。但現在,除了找問題或是批評,絕對不夠(批評對方絕對是非常簡單的),長大了就要自己學著開始找答案,找不到答案,就去研究,研究出有答案為止,並且永遠保持這個答案可以修正,嘿,不要死不認錯,最後死的就是你。所以保持客觀,就是一件很重要的事情。

「千萬不要預設立場!」

保持客觀是一件很困難的事情,往往我們有了判斷或見解,都很難修正,就像我們對討厭的人很難改變看法一樣,但這樣的偏見往往阻礙了我們去看見事實,往往這個阻礙就是我們自己偏見和不願意承認錯誤的心態,說到不願意承認錯誤,可能是源自於外人的眼光,我們害怕承認錯誤,就可能失去了說服力,這很常是身為授課師長的壞習慣,「死不認錯,錯的都是學生」,但也可以理解他們的想法,想要保持身為老師的尊嚴,但這樣做,也很容易落的被討厭的下場。

如何客觀的看到事實,又如何修正錯誤呢?

就是要我們體悟

1. 世界是複雜的,事實永遠不會只有一個。

2. 承認錯誤並沒有什麼,死不認錯才是最大的問題,畢竟科學的本質就是不斷修正

3. 保持學習,保持每個事實都是可以被修正的想法

最後,我認為:「了解事情的真相,是處理事情(做研究)應盡的責任」,換句話說: 「下任何判斷和決策,做好功課是你的責任」,希望不管是學者還是直接踏上社會的每個人,都可以這樣勸勉自己。

本文於2019.11.11號,我碩班退學之後寫的文章放置於Medium,再申請退學之後,還有一些時間留在實驗室,當初我就很希望能夠留下些什麼給我的學弟妹。

畢業在那間實驗室,存活下來方式就是自學加上比老師專業,才能夠不被老師擊倒。恭喜學弟妹都順利畢業了。

喜歡我的文章,歡迎按愛心、追蹤我及我的專題,也歡迎來我的臉書與我互動。感謝你的支持,願你成為完整的人。

昆陽 Peace 2021.7.11