阿勒泰,是新疆最北的地方,往左是哈薩克,往上!也是往北!則是俄羅斯,往右則是蒙古了,這是作者李娟小時成長的地方,當然隨著年齡長大也有所遷移,但這就像是個起點一般,拉起了整個故事回憶。

本想或許會像《在黑暗中閱讀》一般不懂愛爾蘭地不懂新疆,或許就這麼看完就進了書櫃,但風格卻是完全地不同,道出了生活的輕快,阿勒泰作為起點就像是莫言的高密東北鄉,而對於新疆各個地方的描述例如摩托橫越大沙漠又讓我想到切在南美的摩托車旅行加上了三毛在撒哈拉的飄蕩,而在故事後方談到了森林與原野,則讓我想到《曠野的聲音》和傑克倫敦的《the call of the wild》。

裡頭有好多好多趣事,例如有人欠作者家裡錢但是死了,依照穆斯林習俗不還錢沒法入藏,但偏偏沒有錢,所以只好拿馬來償債,怪當然是怪的,但是東西不收白布收,母親不曉得要怎麼辦,打電話與作者商量:

「你說我要馬做什麼呢?」

「自己留著騎唄。」

「家裡有摩托車,哪裡用得著騎馬!」

「那就不要唄。」

「可是我又很想要......」

「你要牠做什麼?」

「自己留著騎唄。」

到最後媽媽自作主張的決定了:

「娟兒啊,我決定了,我要把那馬留下來,我要把牠送給你!下禮拜我給你簽到阿勒泰市去啊?」

母親的趣事還不只這樁,還在漢語跟哈薩克語間亂翻譯,成了現代倉頡也不為過。家裡是開雜貨店的,有人來買「小鳥牌」香菸,但明明是「相思鳥」、姑娘來買「砰砰」,榔頭不是、釘子也不是、鞭炮不是、核桃也不是,結果最後真相是一個手榴彈形狀的白酒。而母親的母親也是逗的,誠實的身體在犯了錯事無法作為說謊的幫兇,糖罐打碎偷為了不被發現但又想省錢換上了更小的糖罐,吐了舌頭,金魚缸破了買了個更小的,吐了舌頭。在這裡的人我們可能從來沒去過新疆也沒去過烏魯木齊,更不用說阿勒泰還是哪裡,但從文字看起來好像那麼地天真但又不像我們所想像缺乏科技的原始野蠻。

坐著摩托走在沙漠,實在是東南西北變成了北西南東,塵沙大道牙齒就像卡了兩塊海苔少了門牙似的,滿臉硬黑、僵硬乾裂,甚至連從帽子上的安全玻璃看出去都因為被刮花而像是與似地。

從原始自然相對於現代科技來說,作者在逗趣的文字間也不經意地流露出些許的批判,雖然未必是要批判,而只是想把在新疆的生活如實地—包括自己的想法—給轉達。像是蝗災吧,用雞滅,但也出現了用藥滅,但用藥呢,則比蝗蟲更可怕,「因為它實在太『有效』了,全盤毀滅一般地『有效』,很不公平地『有效』。」這個地方的蝗災出現在夏天,然而也有缺雨時的旱災,雨多時的水災,冷時的雪災甚至冰雹災,太熱又有火災。各種災害都有,「然而儘管如此,還是有那麼多的人願意在這裡繼續生活,並且也不認為受點天災有什麼太委屈、太想不通的。」而且,蝗蟲與羊同樣都是吃草的,為什麼蝗蟲就那麼令我們討厭而羊卻不是?「我們所有的行為都向羊的利益傾斜,其實是像自己的利益傾斜—我們要通過羊獲得更寬裕的生活,什麼也不能阻止我們向著無憂無慮的浪費一步步靠近。我們真強大,連命運都控制住了。」

其中也有一些篇幅提到了拖依(哈薩克的傳統宴席),大家唱唱跳跳吃吃喝喝到凌晨到天明,而那裡有著不同的文化,就像是在其中提到作者約著一起去拖依玩樂跳舞的人叫做比加瑪麗失守摔開水平燙死了兩歲孩子,也把未滿周歲的小孩悶死,看到這樣的故事並不覺得這些人怎麼那麼敗德,而是會有種情不自禁就像面對食人族式的寬那。但也有些我們熟悉的事,例如男人不喜比加瑪麗出門玩耍,可要老裁縫家的作者語帶恐嚇與玩笑地才拖拉了出來,還是說在舞會中的黑走馬、逕自跳著自己舞的老人而不顧樂曲,還是作者情竇對著俊氣的麥西拉。有些名詞、有些事情是我們所陌生的,但面對各種新鮮的事物讓我感到奇妙的事情是總在裡頭發現些熟悉感,好奇怪。

有些事情也不是我們能想像的是我們有了高速鐵路,三百多公里只要一個小時半,時速兩三百在奔馳,但在新疆這個地方公車可能還要慢慢地開,從一地到另一地要走上老半天,甚至冬天的窗戶還關不攏,夏天還打不開,熱得要命還要坐在引擎蓋擠擠位置,冬天可能還有些偶幸能抓起別人的小孩放在腿上暖暖腳。又還是中繼站的可可蘇是大家在路途上期待著前往的地方,買些炸魚,吃著吃,帶回家的帶回家,雖然到了這裡大家又想返家了,但沿途的辛勞,包括幾十個彎的山道,這個地方就像甘霖在旱地一般的奇蹟之地。「可可蘇只是一汪小海子,並不大,但在一棵樹也沒有的荒野中,有著這麼一片純粹美好的水域,真是讓人突然間感動得不得了...... 有水的地方便有植物,但這個湖泊四週一顆數也沒有,全是沙灘,草也難得札上幾根。所有的植物全生長在湖中央......那是一團一團的蘆葦,整齊俊美,隨風盪漾。音樂一般分佈在湖心,底端連著音樂一般的倒影。」看著看著,好像不用去到當時當地,可可蘇就活靈活現跳躍到眼簾,但也看著看著,好像如果沒有在當時當地,好像人生就缺了一塊什麼,這不只是文字的魔力,也是可可蘇的魔法。

而到書的後面也就開始出現了一些端倪,這可不是要說本書在談政治,而是政治就算你不談他還是會強硬地出現在你面前,尤其是新疆。在可可托海,有家闊氣的摩托車店,貼了一張整面牆的海報,滑稽的是,「...劉德華板著臉站在那裡,旁邊一頭牛正在津津有味地舔他的臉。」而路牌隨著馬路經過,哈與名稱是「喀拉莫依拉」,但漢語卻是「紅旗公社」,公社乃是村莊,飯館則是食堂,沒法,畢竟是文革過的國家,革命不僅沒有成就新文化,還讓整個水平降低到俗爛不堪,甚至還可以看見,「計劃生育,人人有責。」簡直就像老大哥,就連邊野都逃不過那雙眼。

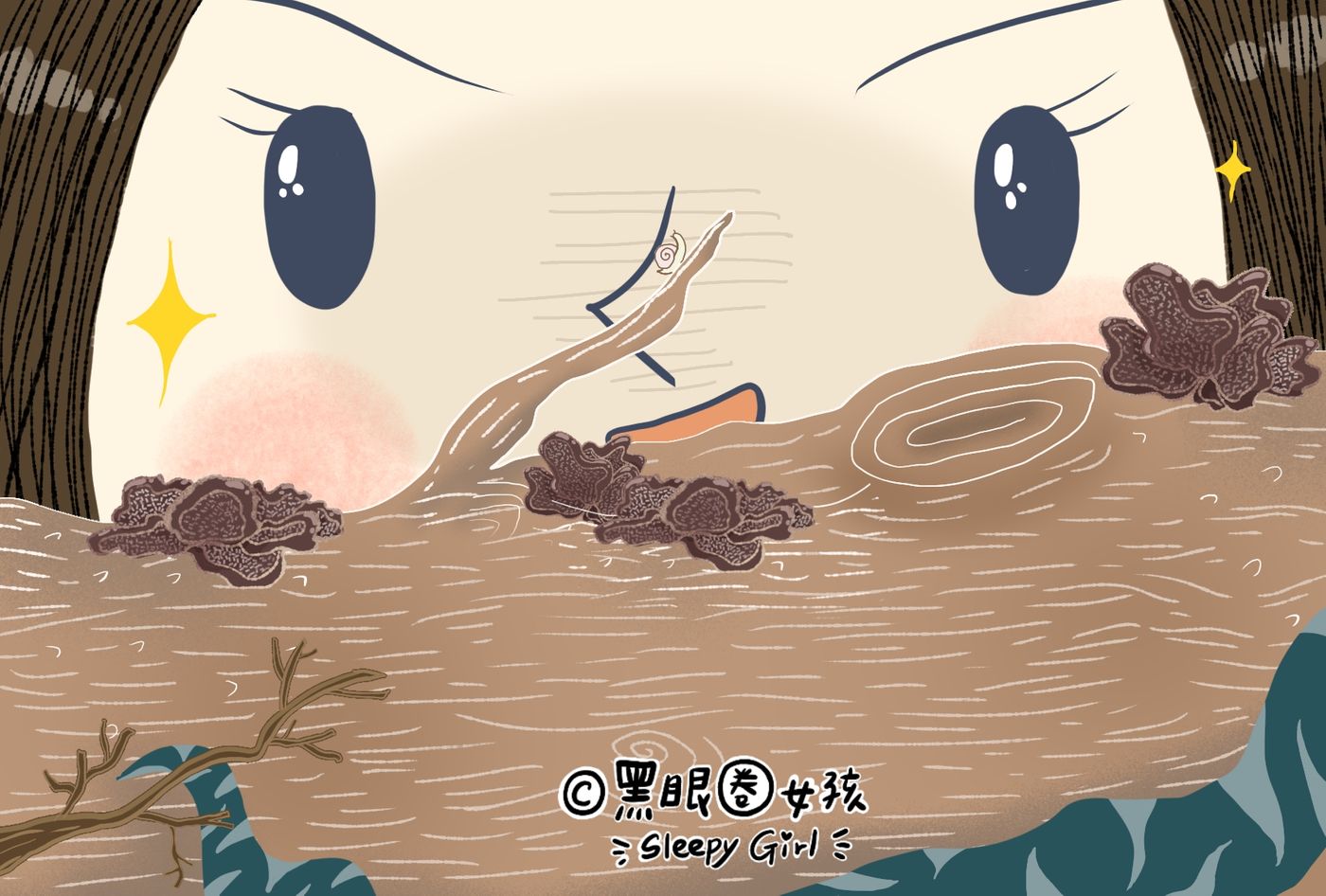

還有阿勒泰群山中的木耳,木耳可以只是木耳,木耳也不只是木耳。木耳的出現可能只是個偶然,可能是人群多了上了群山,身上帶有的長年沈睡的菌種,剛好踫上了適當的溫度、洽當的濕度,落地生木耳,然而,偶然卻撞上了必然,「...再想一想吧,在它偶然的命運裡,其實也流淌著必然的河流—那些帶它來到這裡的人們,終究會前來的。生活在前方牽拽,命運的暗流在龐雜浩蕩的人間穿梭進退,見縫插針,摸索前行。到了最後,各種各樣的原因使他們不得不最終來到阿勒泰深山。」所以,木耳成為了「應該」存在的。

而木耳的進駐也讓作者一家動作了起來,從自己採、到附近的人問起後小孩開始採集給作者家裡收購,然後開始有些漢人也開始專門採木耳,這個活動不再是所有人閒暇的零錢工,從每天一兩個拿著編織袋,容易攜帶又大容量且又便宜用壞了又能直接丟掉,「而這種一次性的東西哪裡經得起原先的那種生活呢?那些羊毛撚線、煮染漂色後編織的褡褳,有精美對稱的圖案,像裝飾品似的,穩妥置放在家庭裡。它們已很多年、很多年的時光,與氈房主人相耗持,充滿了記憶一般岑在於生活的角落之中......它所滿足的不僅僅是一次又一次的被使用吧?」

然後,越來越多人開始採收,甚至有商店開始競價,價格喊得一次比一次高,跟價一次比一次快,進山的人都多了一個副業就是採木耳,後來採木耳還變成了主頁,甚至還開發出更多副業,挖黨參、蟲草、石榴石,有金錢價值的全都要,四處都是翻掘痕跡,破壞了原先的人與自然的規矩,雷管炸魚、違法狩獵,無止盡地掠奪,不尊重野蠻的秩序,不對自然有著崇敬。木耳的價格也從一斤八十到一百,到一百五到兩百,到兩百五到四百,簡直就瘋狂了,直到牲畜爆發了大規模瘟疫封山戒嚴,上面的不准下來,下面的不准上去,但山裡頭還是充斥著混亂,甚至開始出現搶劫,又是一個文化衝突,「...據說就是那些逃荒到這裡的內地人幹的,他們以為他們來到了一個沒有秩序的地方—而實際上似乎也是如此。這深山裡的希伯社會的確從沒有過被明確監督著的秩序,一切全靠心靈的自我約束。那種因人與人之間、人和自然之間的本能地相互需求而進行的制約是有限的,卻也是足夠的。 可那些人不,那些人在有鋼鐵般秩序的社會中尚無可躲必地遭受了傷害更別說在『沒人管的地方』了。」

木耳隊伍也分門分派,彼此有仇有恨打架頻生,邊防兵員查取身分還要聯繫留給邊防站幾斤幾斤的木耳,樹林堆滿了塑膠垃圾,以前的垃圾也不過是柴煤灰還能再利用,「那時,萬物滴水不漏地回圈運行,那時候的世界一定是無懈可擊的。 所有的,伴隨著木耳到來的事物,在你終於感覺到它的到來時,它已經很強大了,已經不可迴避了。」

幾年過去,什麼也都沒有了,木耳也消失,就像一場夢,但日子還是在繼續。木耳就像是個象徵,但木耳也是木耳。自然本來那麼的單純美好,但木耳來了讓整個地方奔騰騷鬧。這會不會不只是自然與人類的問題,而也是新疆與中國的問題呢?