七月報名了小羊老師的「問題解決實戰班」,並在九月第一週開始上課。我希望可以在課堂上進行思辨訓練、企劃撰寫,也期待可以認識很多mentor和生活圈以外的新朋友。

雖然課堂上一再地強調,無論什麼樣的發言,只要勇於發表就是好言論。有時候我心裡有了個答案,但因為不確定而不敢舉手。雖然偶爾也會嘗試,但更多的時候我仍躊躇不已,並在事後懊惱。

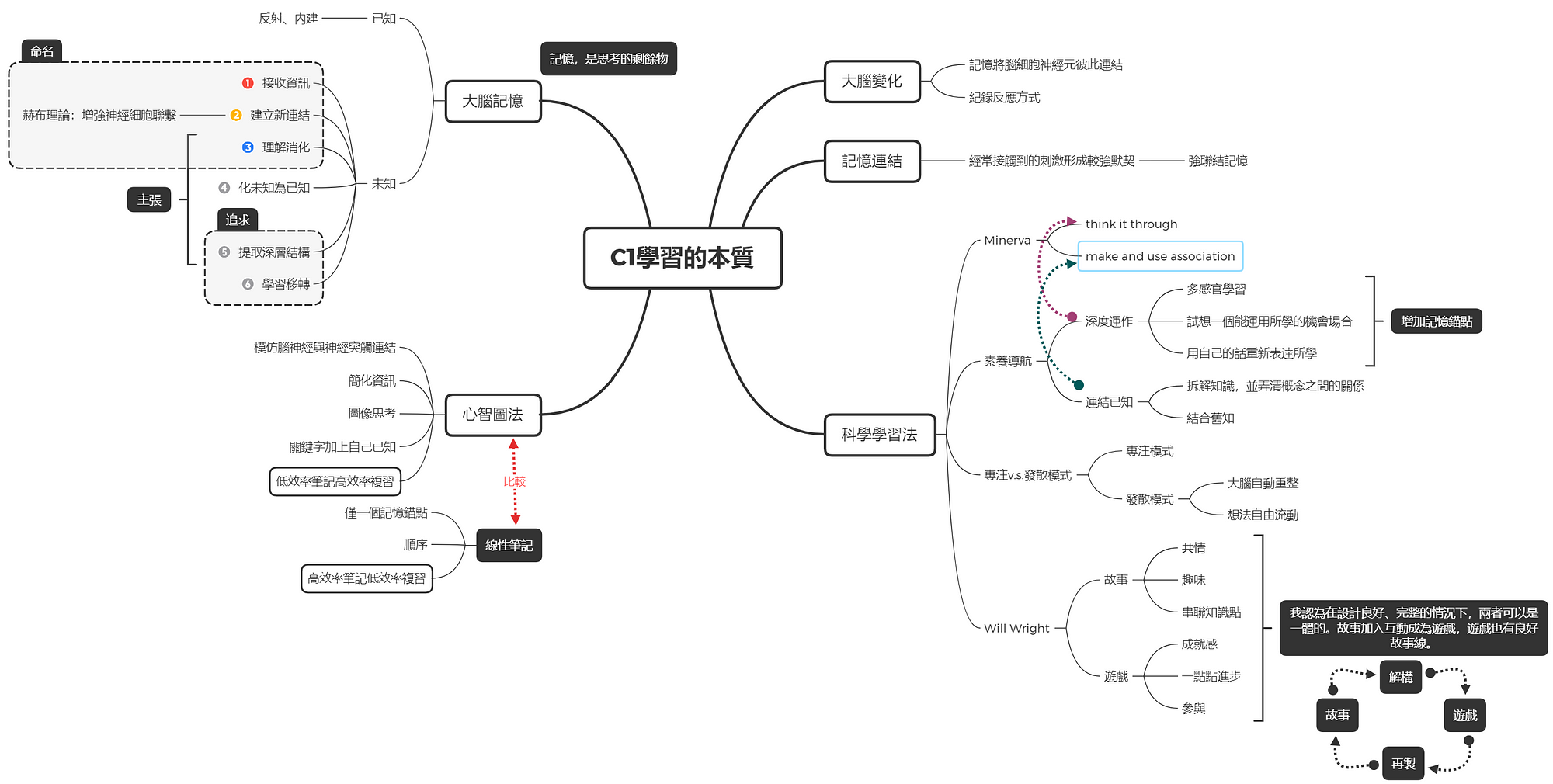

參考Minerva大學的教學模式

上課模式參考自Minerva的教學模式,全程使用newrow遠端上課,並強制要求開啟鏡頭,以求能最即時地看見同學們的反應與回饋。

每一堂課都有標準的SOP,預讀讀本→預讀作業→課程回顧→前測→上課→後測,達到滾動式複習與深度運作。

雖然我截至目前沒有成功地舉手發言,但每一堂課小羊老師都至少會點名我一次指定發言。每一堂課也一定都會有小組討論,以期所有人都有發言、參與課堂的機會,老師也希望我們能僅可能地認識人,所以每次討論的小組員也都不同,所以即使是線上課程,依然可以和所有人都說到話。

如何有效學習?

老師所規劃的開學典禮與前兩堂旨在提升學習效率與學習方法。

其實,很多概念在過去各類課堂、講座和書籍等等,也反覆地聽過、看過幾次,尤其今年暑假參加了許多講座,講師們也都陸陸續續地提到各式各樣地科學學習法,但這三堂課不一樣的地方在於,統整了所有的學習方法,並思考與討論這些學習法是如何幫助大腦學習與記憶,還有不同學習法之間相呼應之處。

回應上述所提,眾多科學學習法彼此補充、原理相通的情況,課堂上也有同學指出,很多時候新概念是架構在舊概念上,只是換上新名詞、更新說法、加入自己想法,如果有機緣出書、演講、公開發表等等,就有機會成為專家。之前讀傳播學概論時,我也有發現後面學者對前人的補充,就像是站在巨人的肩膀上。

主動學習

傳統教育授課模式與教室注重「本人出席」,意即學生與老師們經歷了時間、經歷與金錢通勤後,齊聚一堂。不過相信當過學生的各位都知道,並不是每一個人每一堂課都能做到真正專心致志地聽講。若是碰上不喜歡的學科、老師講課內容無趣,或是不喜歡某一特定老師等等理由,學生們都選擇將時間花費在自己想做的事之上。既然學習成效不高,又沒有互動,那幹嘛早起塞車、擠地鐵,只為了形式上的出席呢?

尤其自疫情爆發以來,各校斷斷續續地進行遠距教學,或是偶有確診的學生自行與教師取得線上授課連結,在國高中端甚至出現「線上中輟」的新名詞,人掛在線上卻沒聽進任何一句授課內容,更可能根本不在電腦前,教師仍得默認學生出席課堂。

小羊老師引領我們思考何為「出席」,並將出席分為三種,分別是認知出席、社交出席與教學出席。

認知出席要求每一位同學課前預習,帶著先備知識至課堂進行討論;社交出席強調上課發言與傾聽;引導師則負起教學出席的責任,引領學員做更深層的思考與案例。

學習三階段

蓋洛普(Gallup)將學習分成三個階段,或說是三種模式。最初階的是「命名」,初步的認識與了解,很可能就是大學為了認證時數與學分而參加的講座與通識,你抄寫了筆記並於事後看過幾次;中階是為「主張」,對於某領域有了一定程度的認識,並且能利用自己的方式詮釋給比自己更初階的人聽,可能是大學的專業與輔系,反覆複習過不同課堂上的相似概念;最高階就是「追求」知識,不滿足於課堂內容,自己尋找資源挖取更精深的知識,且不僅僅是似懂非懂的「換句話」說與他人,更加入自己的詮釋、思考與發現,可能是碩博士,或甚至不在學校的範疇,而在於學術報告與研討會。

深度運作

深度運作並不是針對問題或議題深入思考的意思,而是強調多感官學習,例如語文學習強調跟讀、數理學習注重反覆運算練習,或是編出背誦口訣與歌詞等等,最大化所有感官與知識的關聯,增加記憶的錨點。重新梳理筆記和思路後,透過自己的方法講述學習知識概要,也是利用自己的口,幫助自己加深知識連結。同時,也為自己試想一個可以用到該知識的情境。

連結已知

連結已知就如同字面上的意思,將所學連結過去相關經驗與知識,增加知識與自身的連結。除此之外,也要將老師或是讀本上所習得的知識重新拆解組裝,仔細地弄懂有哪些零件、零件該放在哪些位置等等,而非囫圇吞棗地抄下所有知識、死背硬記最後忘卻。不過,其實我認為在深度運作的過程中,很有可能也包含連結已知了;連結已知也可增加記憶錨點。所以兩者之間並不是涇渭分明,而是存在著許多的模糊地帶。

老師也在課堂上為我們示範了兩項學習法的實踐,除了課堂前會簡單請同學分享、回顧上一堂的課程知識,也在每一次的課程練習、小組討論、課堂新知以及課堂後測中,不斷地回扣預習讀本與先前知識,加深我們對於概念的思考與連結。

心智圖法

心智圖的優點是簡化筆記,畫面看起來也比傳統的文字比較更精簡舒服。我自己在繪製的過程中,更是需要重新梳理各小主題之間的邏輯關係,比起做傳統筆記,更需要深度運作來彙整。

人腦的圖像記憶更甚於文字記憶,心智圖可以將知識圖像化。最重要的是圖面模仿了人的腦神經連結,將知識進行連結。

不過很多時候我還是會採取傳統筆記,畢竟我的文學專業其實並不是特別容易繪製成心智圖,還有最近比較流行的筆記軟體如Notion與Obisidian也都是以傳統筆記的形式為主。

學習三角

之前練過一陣子正音,正音老師以及網路上相關說法都提供了差不多的練習方法:找出一篇文章或選擇幾段繞口令,朗讀的同時要錄下自己的聲音,最後回放自己練習的內容,找出需要修正的部分。

以上的練習過程正好與學習三角不謀而合:找到自己喜歡的繞口令和文章刻意練習正音;透過錄音即時知道待改善處;找出缺陷處並加強。

翻轉教育的概念被引入台灣已然將近十年,不再以老師授課為教學模式,而是強調學生之間的小組討論與報告發表。傳統教育的授課老師正是將學習三角發揮極致的群體,於不同班級授課如同刻意練習,台下學生的表情與反應是最即時的回饋,並於下一個班級調整內容模式進行修正。刻意練習最重要的是有意識地練習,而不是機械化地重複某一個動作,學生在討論過程中思考與發表意見,即可算是刻意練習,來自同儕的回應則是即時反饋,反思同儕建議則可做到微小進步。

老師也另外舉了兩個運動員的例子,強調刻意練習要找出屬於自己的練習目標與練習策略。菲爾普斯作為擁有史上最多面奧運獎牌的運動員,他的教練還能給他什麼協助呢?菲爾普斯的教練在他練習時,時常「惡作劇」,製造許多的意外如弄斷泳鏡,訓練菲爾普斯在遇到各種突發狀況的臨機反應。(故事力公式:最熟悉的陌生人)

專注/發散模式

小時候學過鋼琴,當時跟不上大班的其他同學,媽媽還特別又幫我報了大班前一個小時的個人班。個人班老師通常幫我複習上一堂課與預習一小時後的大班課。有一次個別班老師教我彈了一首只有一行譜卻特別難的曲子。就在我快哭出來的時候,老師說幫我彈右手的部分,我才沒讓眼淚落下來,專注地彈左手。輪到大班課時,那首曲子每個人都彈得不順,只有我流暢地彈完,特別有成就感。

我大概沒什麼球類運動的天份,但之前受到朋友的影響,特別喜歡打籃球。當時我大約6點40分就到校,陪朋友一起到操場運動,還認識了一位校隊的學姊,特別拜託學姊給予我特別指導,但學姊只讓我在球場旁來回運球。我重複運球約半小時仍然運地零零落落。當天下午又和朋友溜去球場打球時,我試著一路運球到球場,意外地發現比過往順暢不少,朋友也稱讚我有進步。

除此之外,還有國二算浮力、大一練排球時,都曾有過「明明練得很辛苦、很委屈、很挫折,但就是不見進步」,隔一陣子再練習,又變得得心應手。

接觸到專注模式與發散模式之後,這些現象才終於有了解釋。在經過一段時間的休息後,大腦會自動整理資訊。在《創意天才的蝴蝶思考術》也曾經提出「帶著問題睡覺」的概念。

其實過去也有學過類似的案例,比如經濟學中持續生產或專注於某樣事物,效率會隨著時間下降;修習社會心理學時,曾學過在難以做抉擇時,暫時跳脫出這一件事過一陣子再回頭思考,將有助於做出選擇。

感想

過去也曾在網路的文章、影片或是其他講座上零零散散地聽過這些科學學習法,不過,小羊老師替我們彙整起來,在課堂上彼此討論這些學習法背後的原理與自身過往經歷,並透過課後作業達成#刻意練習。過去在邀請Skyline陳長風老師的講座上,小羊老師也曾強調知識輸出的重要。或許這些學習方法早已被大多數人悉知,卻不見得每個人都知曉如何應用,或過不了多久便忘了。

於是我想到《幽夢影》中的一句話: