你家的掃地機器人是人妻典範!?讀了這本《智慧妻子》再說吧

在你的日常生活中環繞著哪些智慧電子產品呢?你是否曾經好奇這些智慧電子產品的性別?或者預設、想像、期待它們的性別?為什麼智慧電子產品會演變成(或從誕生之初即已被設定為)「智慧妻子」呢?

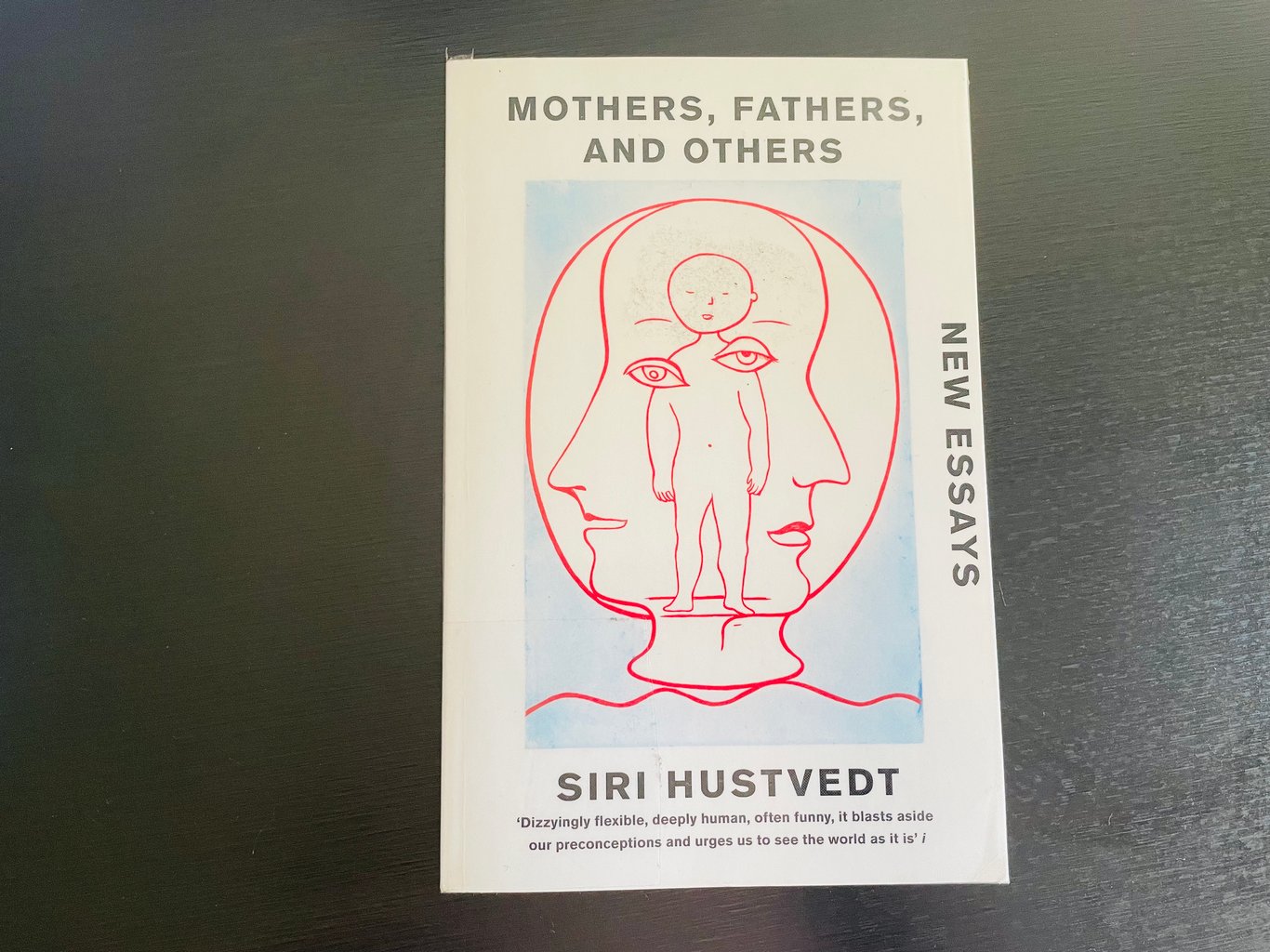

國立陽明交通大學出版社在2023年底出版的《智慧妻子:Siri、Alexa與AI家電也需要女性主義?》,雖然是學術書,但譯者柯昀青的翻譯流暢,讀來並無負擔。

智慧家電服務的對象是誰?

洗衣機、除濕機、空氣清淨機、冷氣機、冰箱,這幾種家庭基本的家電產品,除了號稱自動偵測衣物材質與重量、空間濕度、氣味與懸浮物質、變頻等看不見也摸不著的智慧運算機制,基本上我與這些家電不會有什麼互動,因此對我而言,它們就只是靠電力運作的機器。

我的生活中唯一有互動的智慧家電,就是掃地機器人,因為當它執行清掃動作時,偶爾閃避不及會來回幾次輕碰我的腳後跟,那觸感真像小狗在你的腳邊撒嬌討抱抱或食物。或者當我回到家打開家門時,竟然找不到出門前擺放在玄關的室內拖鞋,甚至在充電座不見掃地機器人的蹤影,只得在屋子裡每個空間兜轉、趴在地板望向沙發或床底下,尋找可能被挾持的室內拖鞋與玩到沒電或被困住的掃地機器人。尋找的過程中,我會下意識地喊出:「你又躲在哪裡了呀?」真的是把掃地機器人當小狗在對待。

那麼,我是否預設、想像、期待這部掃地機器人的性別呢?其實在讀《智慧妻子》這本書之前,我完全沒想過,但在讀完之後,再次提醒自己:不論是消費者對於這類智慧家電產品的使用習慣、使用原因,或者產品開發者對於產品功能的設計、命名、解決痛點的設定,以及行銷廣告商與媒體業者的聲音、造型、色彩、標語、台詞與情境等企劃,不論是刻意或無意識地,其實都隱含著對於性別角色與任務分工的預設、想像、期待。

我突然好奇起這部平價掃地機器人的性別。雖然它的提示語音是女聲,不過因為通常我按下啟動鍵後就出門了,即使待在家中,也自顧自地專注在自己的世界中,所以要不是努力回想,真沒注意到它除了清掃的功用之外,原來還具備以女性人類的聲音提醒使用者「清理集塵盒」、「遇到障礙物」、「自動回充」等訊息的功能。它的開發者當初是否預設了家庭中負責掃地的人是女性呢?如果產品的初始設定,包含讓使用者自由選擇語音是男聲、女聲、酷兒化的聲音,或者乾脆預設語音就是酷兒化的聲音,有助於改善社會文化中對於家務分工的性別刻板印象嗎?若真的有多聲道的語音設定功能,使用者會如何選擇呢?

社交機器人、數位語音助理應該有性別嗎?

《智慧妻子》這本書也討論了社交型(包含輔助型、情感型、陪伴型、照護型等)機器人,其功能包含取代或協助傳統被視為屬於女性的任務、功能、職業,即便產品外觀(包含聲音)以無性別化為設計,揉和陽剛與陰柔的特質,然而這類產品所從事的工作,依然是在社會文化脈絡中被理所當然地分派為女性的勞務。所以說,產品外觀與性別刻板印象無關嗎?開發並製造可減輕女性勞務負擔的產品,不好嗎?在回答好不好之前,我們應該先問:為什麼勞務的分配是依性別、而非依能力分工呢?此外,當勞務的分配鑲嵌在固有價值的性別框架中,產品的外觀設計可能反而強化陰柔及非典型陽剛等特質與性別分工的關聯性。

此外,還有數位語音助理,較為普遍的是Siri。有點不好意思地承認,即便我是蘋果忠實用戶,但從未使用Siri,若不小心誤觸啟動Siri,第一時間就是把它關閉。為什麼?也許是對著一個看不見且未知或陌生形體的對象說話,對我而言是件不自在的事,所以我也不喜歡使用語音輸入法與傳送語音訊息。

因此,我尚未經歷使用數位語音助理的需求與情境,然而依照市面上較常見的數位語音助理的功能——只要呼喊數位語音助理的名字並給予指令,它就會自動完成播放音樂、確認氣象、調整燈光、朗讀文章、開關窗簾、查找資訊等任務,聽起來真是盡責的助理!在工作場域或家庭中,擔負起前述助理角色的,通常又是誰呢?妻子、母親、女友、秘書?為什麼一提起秘書,腦海中浮現的是盤起長髮、身著優雅襯衫與膝上窄裙、腳踩5公分高跟鞋的畫面呢?而又是為什麼,妻子、母親、女友、秘書被合理地期待著具備柔軟、溫暖、服從、細心、體貼等特質呢?

性愛機器人能否酷兒化?

作者在書中提出酷兒化作為其中一項解套的提案,並引用女性主義作家及學者莎拉.艾哈邁得(Sara Ahmed)在其著作“Living a Feminist Life”中所提到的:

酷兒化智慧妻子代表要拓展她的定義、她的作為,還要拒絕被限縮與侷限。代表她要『部分開放』,並要為我們自己和其他人創造新的空間,可以容納非傳統、非異性戀霸權、非性別刻板印象的東西。(PP. 256)

這並不意味著要抗拒、排斥智慧妻子們的陰柔氣質,因而將女性與智慧電子產品之間的聯繫截斷。這裡所說的酷兒化智慧妻子,是正視智慧電子產品與陰柔氣質的聯繫,並從產品開發設計端開始帶入創新、翻轉的實驗精神,不論是展現或凸顯陰柔氣質,擾亂既有陰柔與陽剛二分的秩序,甚至破壞既有的性別現況,透過「從用中學」,引導使用者鬆動傳統的性別框架,進而協助提升女性的社會地位。(PP. 256-257)

關於性愛機器人能否酷兒化,以及性愛機器人本身的存在所牽涉的倫理問題,我認為值得更深入探討。例如:光是在網路上可輕易取得的大量性愛影片,已經長期嚴重地誤導多少人(不論性別、年齡)對於性的認知,並且強化了男性主導、女性從屬的性別角色地位,其中最讓人翻白眼的莫過於「女人說不要就是要」的論調。

當這些對於人們有如此廣泛影響的內容從螢幕中走進可觸碰、可互動的現實世界中,以實體化的性愛機器人滿足使用者對於性的需求時,可以合理預測人們對於性的認知將更巨大地受到性愛機器人所影響,那麼,如何規範、把關性愛機器人的設計與訓練、宣傳與流通?使用者與性愛對象(機器人)之間的關係是擁有者與物品嗎?使用者與性愛機器人做愛前,需要取得性愛機器人的「積極同意」嗎?性愛機器人如何同意或拒絕?表示同意或拒絕等意願的,究竟是性愛機器人,還是性愛機器人的設計者或製造商呢?是否可能藉由性愛機器人教育使用者對於性的正確認知,以及對於性愛對象的尊重?擬真化的性愛機器人是否導致人與物之間的界線趨於模糊,反而誤導使用者以對待性愛機器人的方式去與真實世界中的人進行互動?

此外,如果每種智慧電子產品都是為了解決某種人類的需求而生,那麼性愛機器人是為了解決人類對於「性」抑或「愛」的需求而生呢?性愛不僅是生理上的需求,同時還有心理上的(如果只是生理上的需求,情趣產品應該足以應付)。而「愛」的傾向是多元的,因而結合了生理需求的性愛需求是多元的,似乎難以透過酷兒化的產品滿足不同生理、心理性別與性傾向者的排列組合而生的各種需求。如此,性愛機器人的酷兒化是一個極具挑戰的目標。

與電影《再見機器人》對話

我讀《智慧妻子》是幾個月前的事了,再想起前陣子看的電影《再見機器人》,雖然是透過動畫中虛構的角色與故事,卻可回應《智慧妻子》作者關於智慧電子產品酷兒化的論點。

電影中的寂寞小狗因為渴望生活中的陪伴,先後透過電視購物、前往賣場購買的「朋友機器人」,這項產品大概是整部電影中最酷兒化的角色了(即使所有的角色都沒有姓名、台詞、聲音等提示觀眾各角色的可能性別)。或許是因為「朋友」這個角色在社會中對於性別的預設是較流動的(雖然還是有不少人秉持著異性之間不可能有純友誼的立場),而朋友機器人的功能滿足了寂寞小狗對於陪伴的需求,他們一起逛街、看電視、吃飯、跳舞、胡鬧,朋友機器人的外型高大,與市面上相近功能的社交機器人相比較,朋友機器人明顯不那麼呆萌、可愛、無害,與傳統中認為從事輔助、情感、陪伴、照護等類型的產品應具備的外型明顯天差地別,所展現的功能正好符合《智慧妻子》書中提到安.萊特(Ann Lignt)教授所說的抵制與破壞性別現狀。(P. 257)

(《再見機器人》觀影心得,請見〈看完電影《再見機器人》,沒有哭的人是小孩子!〉)

閱讀書目

Strengers, Y & Kennedy, J(2023)。《智慧妻子:Siri、Alexa與AI家電也需要女性主義?》(柯昀青譯),國立陽明交通大學。(原著出版於2021年)